在混乱纷繁的世俗生活和个人生活中,假如你能设立一个神圣的点,即你的热爱、你要做的事,无论世俗评价如何;那么,极其神秘地是,以往那些分崩离析的、或否定你的热爱的事物,就会慢慢朝向你的意志、你手头的事情、你的那个神奇之点。

阿基米德因此说:“给我支点,我就能撬动地球!”我更愿意说:“给我一些意义,我就能编织天国!”因为所谓“天国”,不过是我创立的、我赋予的、我编织的“意义”(譬如圣父的威严、圣子的俊美、圣灵的身披光明的飞翔之类)的“丝丝缕缕”。

现代物理学大师尼尔斯·玻尔曾说:“天人共同缔造出宇宙:在这出盛大的戏剧中,人类既是观众,又是演员。”他发现,大自然为了调戏人类,往往故意呈现出让人类发明的那些科学仪器能测量、能捕捉到的那些“样貌”、那些物理形态,而把更深的样貌与形态深藏起来

故而阿尔伯特·爱因斯坦说:“场怎么测量的,场就是什么。”

我的博士论文提交官方审查、监听下的正式答辩前,导师嘱我删去爱因斯坦这句话,以便能顺利通过。

另一句被删去的话,是我终生服膺的、英国诗人约翰·济慈的至理名言:“检验真理的唯一标准,是血液脉搏的跳动”,亦即:只要能加速血液流动的事物,就是真理;换言之,检验事物的那个所谓“终极真理”及其“客观”尺度,是不存在的!

总会发现一些奇异事物的美,令我的血液加速流动。

每当如此,我便确认:这就是我需要的!

不必问,这是否“真的”为我所需要,因为我们始终无法分辨,哪些是真的,而哪些是伪。

当我需要某种紧要资料、却又四处遍觅不得时,这个资料,就会从某个新华书店、特价书店里那些杂乱堆放的书堆角落,蓦然浮现出来——感谢神明!

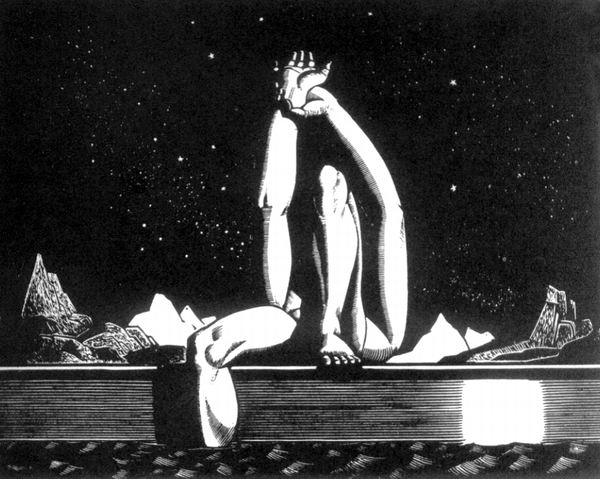

肯特,版画,《星光》

2008年9月18日下午,我从西直门小街的西城区中学招生办公室取回16岁儿子的档案(这是中国人事管理制度的一大荒诞),心中默诵着伟大作者汤因比、博尔赫斯、毛姆、卓别林在各自伟大作品中,对20世纪的人类特有发明——护照、签证、身份证、指纹、档案等“验明正身”(以便“枪决”?)等各种“安全”措施的强烈讥讽,脑海中回忆着前东德的警察部门的某些机构,把大批公民的体味,用毛巾贮存在密封玻璃瓶内(以便警犬辨认!)的阴郁画面,漫步到新街口附近的中国书店内:琳琅满目的各种新旧图书很快就使我沉浸其中,忘记了外面世界的丑恶喧嚣。

一本浅红封皮的书吸引了我:《美国精神》。

我心中默想,所谓“美国学”,就是中国社科院里那些无法深入包括美国在内的一切西方社会内部的无聊外交学家们、美国学家们的专利。本想撇开,但有一点深深吸引我,那就是这本书的封面——封面左下方的居中位置,是美国伟大的版画家罗克韦尔·肯特(1882-1971)的具有惠特曼史诗风格的版画:一个肌肉发达的男子正仰卧于大地之上,双手交叉,膜拜着笼盖大地的、繁星闪烁的天空。

这幅版画作品令我重新呼吸到中国大陆1980年代的思想解放气息,这气息的标志之一,就是具有惠特曼那豪放的个人史诗风格的肯特版画,频频成为一系列解放当代中国人思想的翻译著作的封面:中国国际广播出版社的“现代社会与文化”丛书、光明日报出版社“现代文化”丛书,都以肯特版画为封面装饰,而华夏出版社的“二十世纪文库”各书封面则从古希腊陶瓶线描一直选材到当代抽象画,这些丛书有力地开启了中国人自1949年以后日益萎缩、停滞的精神生活,使之敢于面对社会与个人生活的各种问题。

我顺手打开《美国精神》这部写得芜杂的书的扉页,再次惊异起来:扉页上是几行娟秀工整的字:

“96年白石桥首都体育馆

特价书市购书

《美国精神》

小波

96、10、12 ”

翻开书名、著译者页,赫然见上面加盖着两方鲜红的藏书印章“王氏藏书”、“王小波印”。无疑,这是已故著名作家王小波(1952-1997)曾经收藏过的书。

说老实话,我并不喜欢、认同小波的思想,即浅俗的启蒙主义-自由主义的一贯思维套路。我从未对大陆一度盛行的几个作者——米兰·昆德拉、王朔、王小波、柏杨、李敖等人的作品,有较深的认同感,认为他们都以惯常思路(浅薄的启蒙-自由主义)捕捉到事物的某些表面(譬如媚俗、当代文化的流氓意识、中国人生活-思维习惯的某些丑陋性等等),是敏锐的捕捉者,但他们的敏锐,都没有深入到这一层次:一切人类生活的世俗本质,都是如此媚俗、丑陋、流氓,而不是仅仅当下中国人如此;他们也不能反思这一丑陋性的根源,不在于某种社会形态,不管社会如何变化,人类的丑陋将一如既往、不会改变;因此,这派作者,无论是其理论家,譬如卢梭、康德杜撰出荒谬的“民约论即民选平权主义的乌托邦”或“理性批判的王国”,还是这派作者中笔力最冷峻孤峭的鲁迅在《故乡》里渺茫地希望“别一种较好的生活”之类,都没有勇气直面人类一切造作的渺小和丑陋:激进的、破坏性的变革或如法国革命之后的“第二天”,一切照旧、人性如常、亘古不变!

我珍惜地将此书买下收藏,只因为王小波以小说《东宫西宫》(张元改编成一部很美的同志电影)和其未亡人李银河女士以《酷儿文化》等专著,对“同志文化”的积极辩护,尽管我对李银河的低劣的文艺趣味不敢苟同。

我对欧美当代美术作品评价不高,对艺术巅峰——印象派、立体派、野兽派之后、以“抽象主义”开端的西方当代绘画,敬谢不敏;但一个名为“吉田胜”的日本画家的绘画作品,不仅改变了我的看法,更让我明白:自梵高时代以来,日本绘画所代表的东方美术,深刻影响西方美术的原因。

发端于中国宋元时代的伟大“笔墨意识”与西方美术卓越的“造型能力”相结合,不仅能造就东西融贯的中国美术大师徐悲鸿那样的东方绘画极品,更造就了吉田胜这样更具淋漓挥洒的个体生命意识的伟大美术作品。

在重庆出版社1992年出版的《吉田胜、科普卡画集》中,吉田胜的第一幅作品《百老汇大街》可谓先声夺人:占据画面中心的,是一巨幅广告牌,广告画中央,一具丰盛强健的躯体横陈着,四周环绕着的,是许多生殖器突出的男性裸体,似乎一场盛大无比的交欢,就在当街进行!

汪洋恣肆的色彩、笔墨、形体,营造出纽约这一世界性感之都的肉欲氛围,而画面左下角,一辆小汽车冷漠地、毫不起眼地默然开过,似乎在说:“你们爱干什么就干什么,与我无关!这是自由的国度!”

霍洛维茨

钢琴演奏家之王、被尊为“浪漫主义最后一个骑士”的弗拉季米尔·霍洛维茨(1904-1989)在纽约录制莫扎特第23钢琴协奏曲,中间休息时,与围上来的记者、乐队同行们闲聊一阵,当他批评新建的卡内基音乐厅的声响系统不佳时,一个记者胆怯地表达反对意见说:“他们(主持卡内基音乐厅的人)倒觉得不错……”

霍洛维茨巧妙、优雅而诙谐地回应道:“真的?人人都可以有不同意见,这是一个自由的国家……”

我注意到,霍洛维茨说“自由国家”(free country)时说成“自由县”(free county),这表明:这个名满世界的乌克兰犹太裔钢琴家,自1925年逃出苏联后辗转欧洲各地,最后在美国这一所谓的“民族熔炉”里安家、奋斗、成名,他的商业事务全由妻子、意大利著名指挥家托斯卡尼尼的女儿万达·托斯卡尼尼负责,他每天就是在自己家里练琴,偶尔才上台演出或录音(也偶尔到同性爱者聚会的酒吧“泡”那些漂亮的男孩们),因此,或许无缘将英语练习得十分流利,但他心中的信念,却丝毫未曾动摇过。

他对著名小提琴家米尔斯坦说:“我从无回国之心:我在俄国失掉了家庭和一切,我绝不回去!”

1991年,苏联、东欧的极权社会主义政权垮台,此前,霍洛维茨衣锦还乡、在莫斯科举办独奏音乐会,整个大厅挤满了热烈崇拜的观众,许多人站着听完了整场音乐会并热泪盈眶:人人天赋的“表达自由”,从霍洛维茨无与伦比的、飞速流动的指尖一一迸发出来,照亮了全世界!

人的世俗自由,获得社会与法律保障的最可靠标尺,就是性自由,尤其是同性爱的自由。无论古今中外,同性爱不仅与世长存,是最具创造力时代——古希腊、先秦、两汉、魏晋、明清、文艺复兴、近现代欧洲产生伟大思想、智慧与艺术的重要性爱方式与生活方式之一。从苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、亚历山大大帝、凯撒大帝、哈德良大帝、汉高祖、汉文帝、汉武帝,一直到米开朗基罗、莎士比亚、惠特曼、兰波、纪德、维特根斯坦、霍洛维茨……无数同性爱天才,如繁星一样,照亮了人类的文化星空。

作曲家菲利浦·拉梅在1970年代曾访问霍洛维茨夫妇,在闲谈中,霍洛维茨突然大声说:“同性爱将拯救这个世界!”霍洛维茨夫人万达·托斯卡尼尼假装没有听见,继续闲聊;霍洛维茨再次大声说:“我跟你们说话呢——同性爱将拯救这个世界!”夫人怒喝道:“闭嘴!”霍洛维茨赶紧闭嘴了。

霍洛维茨与博尔赫斯可谓“英雄所见略同”:博尔赫斯曾在小说中说:“镜子与男女交媾令人厌恶:它们使人口增加!”工业革命爆发前夕,伟大的政治经济学家马尔萨斯就在《人口原理》中提出:被工业革命所改善的物质生活条件,最直接的后果是人口过快增长,最终物质生产的进步被人口爆炸所吞噬,人们殷殷希望的物质进步之上的道德、精神等社会进步将微乎其微,让信奉进步主义、民主主义、平等主义、写出《民约论》的让·雅克·卢梭目瞪口呆!

从古到今,异性爱所承担的主要社会功能,是增加人口、繁衍后代,西方经历了中古基督教压抑之后,直到近代,才对性爱的愉悦功能、性自由加以重视、讴歌,而中华文明传统,从一开始就肯定“食、色”作为人类本性必需加以满足的重要性,唐代著名诗人白居易之弟白行简曾写《天地阴阳交欢大乐赋》讴歌男女交媾,但注重的,仍是性爱的生理功能。

相比较而言,同性爱更符合性爱的本来涵义:同性爱行为,无繁衍后代的公共功能,只是私人之间的肉体与感情交流,只以两情愉悦为终极目的,因此是人类关系中自由和美的方式。希腊人、文艺复兴时代欧洲许多国家、当代欧美大多数发达国家的同性爱者,都能合法地享有同性爱生活方式的尊严、自由和美,同性恋者骄傲地自称“追求快乐的人”(gay),即此义。

在中国,先秦、汉唐、魏晋、隋唐、明清以及民国初年,也形成了数次同性爱文献纪录以及社会风习的高潮。明末著名作家、知识界领袖之一张岱,就公开标榜“美婢、娈童缺一不可”,声称“娶妻为生子、养男宠则为获得愉悦”的生活方式。冯梦龙著《情史》特辟“情外篇”以纪录同性爱情史上的著名故事。郑燮板桥就任县衙,身边常有俊俏书童陪伴,板桥先生对这些漂亮男孩十分喜爱,但决不让其“参政议政”:“吾老且丑,此辈为财货而投吾怀抱,若言语涉政,则叱之”,郑燮为官清正、冒杀身之祸开官仓赈济灾民、丢官后归故里,百姓为设生祠、夹道相送,一时传为美谈。满清状元、名儒毕沅(秋帆)就是在男宠支持下夺魁而被封高官的,毕秋帆将此男宠接回家居、二人相敬如夫妻,被载入著名同性爱小说《品花宝鉴》而传诵一时。《红楼梦》、《金瓶梅》也有大量同性爱情节,这些情节因多涉及清末戏曲优伶与达官贵人之间的爱情故事而更显凄美动人。

在人际关系普遍冷漠乃至险恶的当代社会,同性爱使同性之间产生出身体与心灵的亲密交流与融合,更显可贵:萨福、阿那克里翁、莎士比亚、米开朗基罗都留下了不朽的同性爱情诗;惠特曼在《草叶集》中专门辟出一组诗歌《芦笛集》(又译《菖蒲集》)予以歌咏,兰波则在《地狱中的一季》中坦率地倾诉自己对魏尔仑的爱,纪德的《假如种子不死》、三岛由纪夫的《假面的告白》都是脍炙人口的同性爱名著,奥斯卡·王尔德则因其毅然担当这一爱情、惨遭刑罚而被尊为同性爱自由解放的伟大先驱。

博尔赫斯认为自己最好的小说,是1970年发表的小说集《布罗迪报告》中的《第三个人》:一对亲密兄弟,因为“第三个人”即一个女人的加入而关系紧张、濒临破裂,二人将这个女人卖入妓院却仍对之无法忘怀,最后的结局是:

随着夜色加深,田野显得更广阔……克里斯蒂安(哥哥)扔掉烟蒂,不紧不慢地说:“干活吧,兄弟。……我把她杀了。让她和她的衣服留在这里吧。她再也不会添烦了。”

小说开头引用了《圣经·撒母耳记》中大卫对扫罗王的儿子约拿单的深爱:“我兄约拿单啊!我甚喜悦你!你向我发出的爱情,奇妙非常,过于妇女的爱情。”德国版画家尤利乌斯·卡洛斯费尔德(1794-1872)据此画出了《圣经》著名插图之一“约拿单助大卫”,画中两个年轻人拥抱在一起;米开朗基罗创作雕塑《大卫》亦融入了这段恋情。

三岛由纪夫,著名的日本当代唯美作家,被川端康成许为“三百年一见的天才”,在诠释日本武士道名著《叶隐》时说:

我相信,最极端的爱便是秘恋(同性爱)。……你当然不能同时兼顾两个方向——对男人的爱和对女人的爱。即便你爱上了男人,你也必须集中所有精力于武之道。同性爱恋与战之道,相得益彰。

三岛由纪夫在年轻恋人森田必胜陪伴下,于1970年11月25日,在东京新宿的陆上自卫队总部内,剖腹自杀,森田必胜也殉情而死,完成了他们震惊世界的殉情仪式。

相反,川端康成销毁了早年的同志回忆录《少年》。

英国著名作家福斯特(1879-1970)、写出著名同志小说《莫里斯》和《带风景的房间》的作者,曾说:

人类的真正历史就是人的情感故事。与此相比,所有其他历史——哪怕是经济史——都是虚假的。

写出长河般美不胜收的七大卷长篇小说《追忆逝水年华》的马塞尔·普鲁斯特(1871-1922),在1905年失去母亲、又在1914年失去深爱的情人阿戈蒂纳利(一个热衷冒险的美少年,在航空学校驾机飞行时不幸坠海身亡)之后,强忍病痛与悲伤,写出了七大卷“情感故事”《追忆逝水年华》。1922年春,他校阅完最后一卷《失而复得的时间》后,宣布说:“现在,我可以死了。”果然,当年深秋,普鲁斯特即因肺炎去世,永远安卧于情人阿戈蒂纳利的怀抱中了。

吸引我注意西班牙画家索罗亚(Joaguin Sorolla Bastida,1863-1923)的,是《世界名画家全集· 西班牙阳光画家索罗亚》(河北教育出版社2005)封面、索罗亚所绘女儿像《玛丽亚》,让人一眼就会爱上的小女孩——

美丽的脸、专注宁静的表情、雪白的罩衫上一双矜持相握的小手、闪烁在人物和景物上的圣洁阳光……也源自全书结尾“年谱”中几张发黄的照片:17岁少年索罗亚脸上那英气勃勃的表情,这个2岁时父母就因染霍乱而双亡的孤儿表情中,那动人的悒郁和永不服输的坚韧;

43岁时的中年画家,正与妻子在家中观摩委拉斯凯兹名作,那洋溢在发黄照片中的、被汤因比、雅斯贝尔斯和博尔赫斯一再艳称的“美好时代”即“一战爆发前的、19世纪所特有的美好宁静、繁荣富足的景象”,这一景象,被不久之后爆发的一战、二战彻底粉碎、不复留存了。

索罗亚以画笔留存了那个“最后的美好岁月”的风景:孩子们永远在海中嬉戏,决无课业、成长之忧;妇女们在沙滩和草坪上照看着阳光鲜丽的家庭和世界;捕鱼归来的渔夫们英俊而麻木地,安然屹立在劳作中,在世上的美好生命,对启蒙伪造的所谓“历史”的茫然无知中;漂亮的浮华少年、西班牙国王阿尔丰索十三世,身着华丽军服、手执华丽军刀,屹立在皇家花园中,全然不知严酷的“启蒙历史”,以凶猛的蒙昧力量(它自身才需要“启蒙”),以野蛮的速度,横扫全球,正向着一切王国、一切家庭、一切花园、一切懵懂少年、一切蠢蠢而动的成年人,缓缓地、不易察觉地,逼近,再逼近,然后一鼓作气,将之碾为齑粉!

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwind