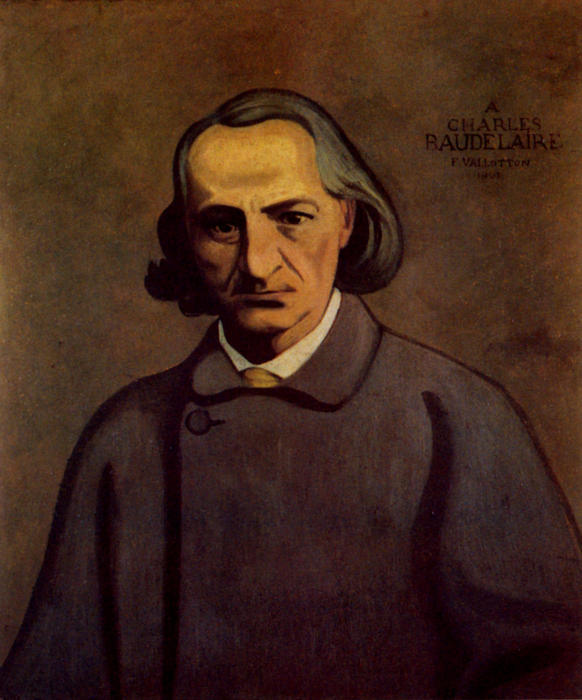

费利克斯·瓦洛《波德莱尔》

“我要向虚弱的人类,吹嘘英雄的大业!” ——贝多芬

1862年1月23日,在布鲁塞尔的一家旅馆里,距离波德莱尔去世,仅剩的最后五年的一个瞬间,诗人突然感到一阵晕眩,他摇晃着倚靠在家具上——死亡逼近了。

著名批评家圣勃夫读完《恶之花》后说:“您一定受了很多苦,我可怜的孩子!”诗人把痛苦作为命运加以细细品尝,在私密日记《我心赤裸》里,他预感了自己的归宿:

在精神上如同身体上一样,我一直有深渊之感,不单单是睡意的,深渊遍布:行动、梦、欲望、遗憾、悔恨、美、数字,等等。我带着快感与恐惧培育我的歇斯底里。现在,我总是晕眩,而今天,1862年1月23日,我感到身上掠过一阵风,那是虚弱之翼。

虚无和死亡的滋味,诗人精妙地吟咏,带着阵阵心悸:

时间一分钟一分钟将我吞没。

如同茫茫雪地冻僵的一具躯体,

我从高处凝视这圆圆的地球,

不再寻找一所可栖身的棚屋。

雪崩,你可愿在坠落中将我带走?

波德莱尔的文学信条是:“我只描述我之所见。”在布鲁塞尔,年仅45岁的诗人,已经白发苍苍、形同老人。时间与尘世磨损了诗人的青春光焰:1855年,这一年,惠特曼首次自费出版《草叶集》,纳达尔拍摄的波德莱尔肖像,还是英气勃发的33岁青年;而在1863年,艾蒂安·卡尔亚拍摄的波德莱尔像,泰奥菲尔·戈蒂耶这样形容42岁的诗人:“细软的长发已经稀疏,几乎全白了,带着既苍老又年轻的表情,让他看上去如同一个祭司。”

这位现代思想与现代艺术的大祭司(中国人当尊之为祭酒),由于饱受《恶之花》被禁、批评界的冷遇与恶评、负债累累、情人的背叛等摧残,年仅中年就已经须发皆白!

时间磨灭了万物的价值!在《巴黎的忧郁》中,有一篇著名的散文诗《双人房》,精妙刻画了死亡:

这个狭窄并充满恶心的世界里,只有一个老相识在朝我微笑:阿片酊药瓶;一个年老可怕的女友,就像所有女友一样,多的是爱抚与背叛。啊!时间又现身了:时间君临一切,和这丑老头一起来了他魔鬼般的随从:回忆,遗憾,痉挛,焦虑,梦魇,愤怒和神经官能症。

我向您保证,秒针正强有力地庄严敲击,从钟槌上迸发出的每一秒都在说:我是生命,不堪忍受的生命,难以平息的生命!

是的!时间主宰一切;它一再重建粗暴的专政。它用一对棘刺驱赶我,如对一头牛:叫吧!蠢货!流汗吧,奴隶!活吧,该死的!

在《时钟》里,诗人吟诵:

记住,记住,浪子!记住啊!

我金属的嗓子会说所有的语言。

嬉戏的凡人啊,每分钟都是脉石,

还没提炼出金子就不要任它溜走!

记住,时间是一个贪婪的赌徒,

无需作弊,每赌必赢!这是法则。

日渐短促,夜渐漫长;记住啊!

深渊总是干涸,漏壶正在变空。

那时辰即将敲响,神圣的偶然,

庄严的美德,你那贞节的妻子,

甚至懊悔(这最后的客栈!)

都会说:死吧!老懦夫!太久了!

这逼真揭示人生真相的诗,匹配这伟大画家戈雅的名画《老妪,或时间》(约作于1808-1812年间),一对形似骷髅的老妇人衣裙华丽地相偎而坐,身后是死神高举起的大棒!

波德莱尔在《论几位外国漫画家》(1857年)中评述说:“戈雅始终是一位伟大艺术家,他的作品……融入了非常现代的精神,即:对难以理解之物的喜爱,对强烈反差的、大自然的恐怖以及外部环境使之奇怪地兽性化了的人类相貌的感知。”

他十分欣赏插画家费利奇安·罗普斯的蚀刻版画《残骸》(1866)对《恶之花》主题的发挥:“废墟的征象。……怎样警告人们,警告那些民族呢?……迷宫。永远走不出去。将要坍塌的建筑,被某种秘密的病折磨着的建筑。”

这很像坡的主题:不祥的苹果树下,主干的骷髅骨架表征着人类的衰落,盛放着七宗罪……

人类的注定衰落,在精神层面上,表现为各门知识、学科之间既支离破碎又冥顽僵化的体制化势力。

表征之一,就是那启蒙主导的邪恶的分类法和文艺学(诗学),把诗歌纳入某一类中,加以归类、剖析、评判、估价。

波德莱尔在研究雨果的短文中说:“那没有能力描绘一切的人,宫殿与破屋,温情与残忍,有限的亲情与普遍的仁爱,植物的优美与建筑的奇迹,最甜蜜与最恐怖的一切,每一种宗教的亲密感与外在美,每一个民族的精神面貌与体貌特征,总之,一切,从可见到不可见,从天堂到地狱,如果不能,就不是真诗人。你们说,某某是‘内在的’诗人,某某是‘爱情的’诗人,你们有什么权利,这样限制每个人的才华呢?”

人类的精神衰落,还表现在强迫诗歌提供合乎当前道德规范的庸俗教化:“诗除了自身之外别无目的。……诗处于死亡或衰竭的重压下,无法跟学识或道德等同;诗并非以‘真’为对象,诗只是其自身。论证真实有别的方法。真与诗歌无关。造就一首诗的无法抗拒的魅力与优雅,将消除‘真’的权威与权力。”

真实,不是课堂、研讨会或新闻发布会上,可以证明、揭示、可以披露的东西。

真是伴随我们脉搏的跳动、呼吸的加速,而自动显现、泄露给我们的,美的东西。

波德莱尔对依据“某某阶级”的虚妄概念或政治派别来划分文学艺术,感到极大的蔑视与厌恶:“有一些宏大而可怕的词语不断穿行于论战文学中:艺术、美、实用、道德。全都混淆不清了:由于缺乏哲学的智慧,每个人都举着半面旗帜,断定对方毫无价值。我们难过地发现,对立的双方——资产阶级与社会主义派,有着相似的错误。要教化人!要教化人!两派一个声调,带着传教士的狂热。一派鼓吹资产阶级道德,一派宣扬社会主义道德。于是,艺术蜕变为布道了。……而创作一种健康的艺术,其第一个必要条件,是对全面统一性的信仰。”

伟大的揭示出“全面统一性”(大一统)的先知!

波德莱尔在1851年发表的《正派的戏剧与小说》中,就一劳永逸地解决了所谓“文艺为什么人服务”这一极其拙劣的问题:文艺为自身服务,间接地,为所有人服务,健康的文艺,是表达全人类、全宇宙的情感、意志、希望,其先决条件,就是对“全面统一性”的伟大信仰!

波德莱尔为宇宙及其表达的大一统,英勇奋斗了一生!

他信中自道:“我永远不会改变我的习气,也不会改变我的风格。……我越是不幸,骄傲越是倍增。”(1860年10月11日致母亲的信,不朽的散文,峰按)

债台高筑、穷愁潦倒,被法国主要报纸《费加罗报》谩骂为“畸形可怕”的他,虽一度迫于生计而谋求政界、文坛名流的帮助、支持,但从未低下高傲的头颅。

他断言:“法兰西厌恶诗歌,真正的诗。”

他对流行的一切勇敢地发出厌恶之声:“您的院士们,我厌恶。您的自由派,厌恶。美德,厌恶。流畅的风格,厌恶。进步,厌恶。再不要跟我提起这些空话。”

1867年8月31日,死亡把已然中风瘫痪的他,彻底解脱。它“将赤条条的穷苦人的床重新铺好”!

他曾渴望着挣脱痛苦的诗歌天堂与人工天堂(麻醉品、毒品以及自我了断的三氯甲烷)。

这渴望如此决绝,拒绝一切幻象的支撑!

如《我心赤裸》所言:“关心我们的拯救,延缓了未来。”在《好奇者的梦》中,诗人吟咏了“美妙的死亡与净化”:

你可像我一样经受过美妙的痛苦,

人们对你说:“啊!这个怪人!”

——我要死了。在我深情的灵魂里,

这欲望混杂着厌恶,一种奇怪的病:

焦虑和热烈的希望,不带冲突的情绪。

那宿命的沙漏流失得越多,

我的折磨就越是苦楚而甘美;

我死了,毫无惊奇,而可怕的曙光

将我笼罩。——什么!就这样吗?

帷幕升起了,而我依然在等待。

波德莱尔如同一个伟大的孩童,仍在翘首企盼那永恒的一幕拉开,向可怜的人类演示一出壮美的戏剧!

分分秒秒,抗争到底,就是永生!

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds