清明时节,我回了一趟东北老家。受友人力邀,我来到辽阳,触摸这座“东北第一古城”的历史脉络,探寻它千年永固的根基。

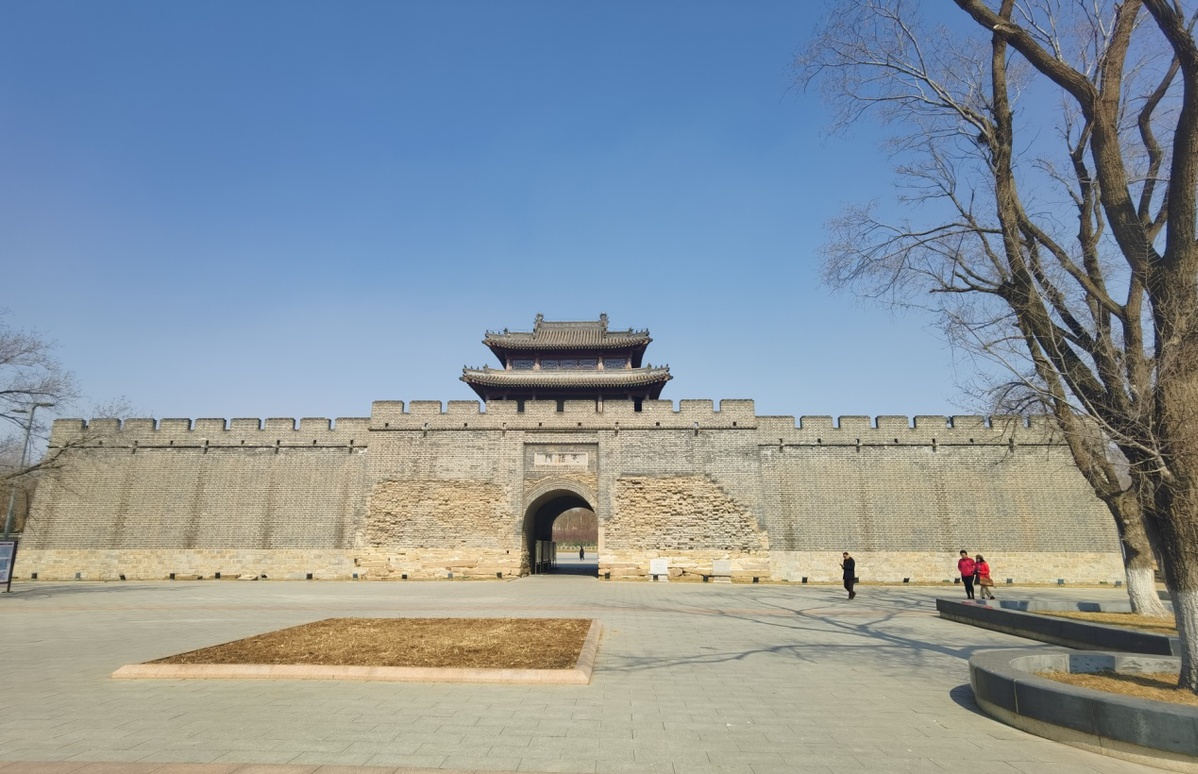

站在碧波荡漾的护城河畔,抬头仰视高大雄伟的古城墙,我眼前浮现出的画面,既有金戈铁马的悲壮,也有街巷阡陌的繁华。

陪同我的老朋友戴泽源,是国际易学风水研究会副会长、辽宁分会会长。他说,从风水的角度看辽阳,这是个依山傍水、藏风聚气的宝地。

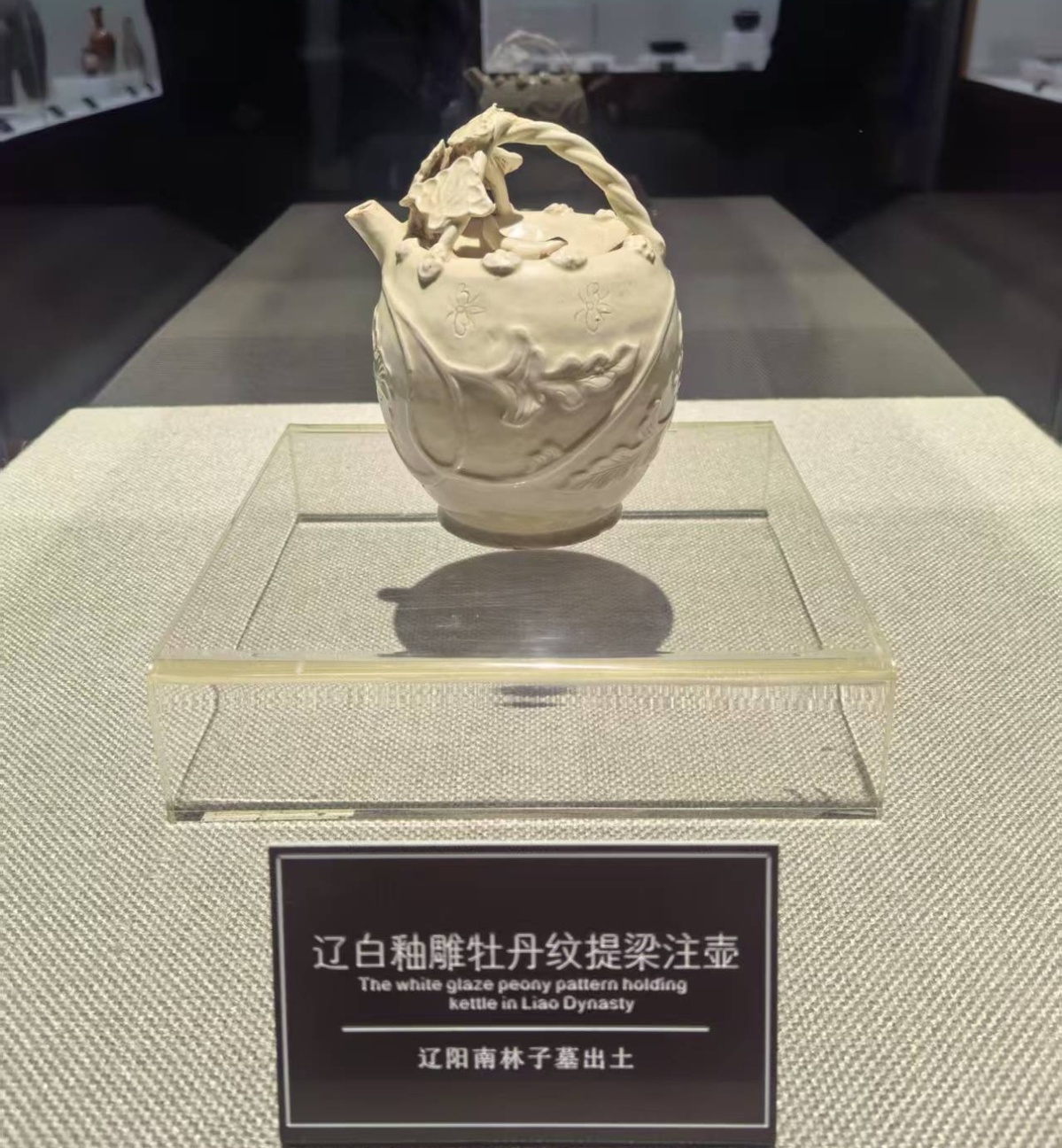

辽阳博物馆的展厅,向我展示了一幅辽阳古城雄浑的历史画卷。

辽阳境内的多处考古结果表明,至少距今六七千年前的新石器时代晚期,就有人类在太子河流域生息繁衍,北方东胡部落的强盛,让南邻的东周燕国感到极大威胁。约公元前300年,燕昭王遣将军秦开进击东胡和箕氏朝鲜,“东胡却千余里”,“朝鲜遂弱”。燕置辽东郡、设襄平县,郡县治地即今辽阳市老城区的襄平城。秦开在辽阳筑城、垒燕北长城,“自造阳至襄平……以拒胡”。

秦开进击东胡和箕氏朝鲜,燕国“取地二千余里”,更多的燕人进入辽东地区,加速了汉民族与东胡、濊貊等少数民族的融合;燕昭王置郡设县,更是为辽东地区的民族融合提供了政治保障。

秦汉至西晋,古襄平城不仅始终是东北地区的政治、经济、文化中心和交通枢纽、军事重镇,而且是民族融合的主通道。

南北朝时期,氐族的前秦,鲜卑族的前燕、后燕等少数民族政权,曾先后治襄平;以秽貊、扶余民族为主体的高句丽民族称霸朝鲜半岛后,占据襄平,更名辽东,直到隋代;隋炀帝三征高句丽,均遭失败;公元645年,唐太宗李世民率军亲征高句丽,攻克辽东城,唐在此置安东都护府;十世纪初,契丹民族兴起,建立辽国。公元918年,辽太祖攻占辽东城,改为东平郡。辽太宗时,又先后升辽阳为南京、东京,辽阳遂成为辽国五京之一;约二百年后,新兴的女真民族建立金国并灭辽,仍以辽阳为东京;元代,辽阳为辽阳行省驻地;明灭元,在辽阳城设辽东都指挥使司,并安置元朝降者和各族归附者;女真民族建立后金,努尔哈赤定都辽阳。

陪同我探古钩沉的辽阳市白塔区委常委、宣传部部长李智博说,辽阳二千三百多年的沧桑历程,就是一部多民族大融合的发展史。

中原汉族进入辽阳,定居农耕逐渐取代游牧狩猎,辽阳地区开始了由渔猎时代到农耕时代的历史性跨越。

在辽阳北郊的西汉村落三道壕遗址,6户农家宅院木柱土墙,院内有水井、畜圈、茅厕等,邻近有菜园、砖窑,出土犁铧锄镰等铁制农具与车马具;辽阳汉魏壁画馆展出的东汉魏晋时期的墓群壁画,多表现楼阁宅院、车骑仪仗、乐舞百戏、家居宴饮、田垄仓廪等农耕生活场景,少有游牧狩猎的画面。

这些历史遗址和文物表明,中原文明在辽阳得到了许多少数民族的认同。即便成为征服者的氐族、鲜卑族,最终也被中原文明所征服,而且正是依靠这种认同形成的实力,北魏才统一了北方中国。

站在辽阳明城墙的遗址下,我与白塔区委书记孙善美聊起了探古所思:“中原文明作为中华文明的源头和主流,不断地吸纳、汇聚不同民族的文明精髓,发展为延绵五千年的中华文明,形成了共同的中华民族精神。”

孙善美书记告诉我,仅在白塔区,就生活着满、回、蒙、朝鲜、锡伯等26个少数民族居民。“我们正遵照总书记在东北视察时提出的要求,着力推进中华民族共同体建设,促进各民族交往交流交融,引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,努力实现东北振兴的目标。”

(杨应森)