帕斯卡·皮亚《波德莱尔》

在许多书店一个角落杂乱堆积的名人传记中,充斥着各国总统或演艺明星的琐碎、鄙俗、伪善的回忆。

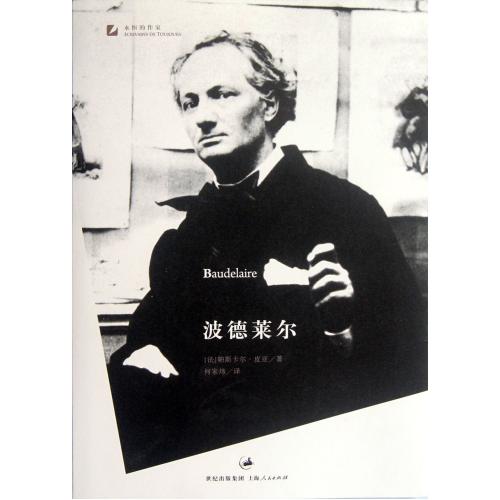

蓦然,一个素朴但却卓尔不群的黑白摄影人像跃入眼帘:《波德莱尔》!

帕斯卡·皮亚(Pascal Pia,1903-1979)著!

译者形容自己是一个坚定的虚无主义者,是最“平静地绝望着”的人。我亦如是。遂“平静而绝望地”把《波德莱尔》从庸滥之流中“振拔出来”,放入购书推车,我“平静而绝望”地想:终于有了可供一阅的一本或许像样的读物了。

夏尔·波德莱尔(Charles Baudelaire,1821-1867)是现代世界的伟人,世界现代文学第一人。

1857年,代表作《恶之花》首版,遭法院判罚300法郎(作者)、每个出版者100法郎,同时判处作者必须删除其中的6首诗。这一判决直到1949年5月才宣布撤销,这是西方文明史上不断重演的“依据法制”推行的合法之罪恶的一例。

《恶之花》因为描写了卖淫、吸毒、同性爱等现代社会司空见惯的违禁现象而被查禁、处罚,波德莱尔被当时舆论骂为“腐尸王子”,那些与人性并存的东西,被波德莱尔加以诗意的描绘,激怒了伪善的现代公众,似乎他们不曾被这些东西所深深吸引!

作为这一著名公案的注脚,是在2012年夏,中央电视台法制栏目介绍的一个案例:一个商业上成功但压力过重的中年男人,在网上结识了一个喜欢从事SM性虐恋的女孩,二人每次性游戏后,男士赠金两千元,女孩贪心过炽,额外偷走男士五千元,还威胁曝光二人视频,敲诈两万五千元,男士激怒之下将其带至北京通州住所予以杀害,然后将尸体分解、抛弃。

更典型的一个案例是:某乡下女孩在北京靠卖淫谋生,每次接客,就把母亲安置在“高尚社区”地下车库停放的汽车里,某个清晨降临,其母在车库醒来,归家上楼,发觉女儿因嫖资问题与嫖客发生争执被嫖客杀害,其母报警并协助破案;北京、上海等警方动用大量警力查禁“天上人间”等豪华酒店、娱乐中心的卖淫活动,不仅屡禁不止,还为此大大影响了这些省市的“旅游观光收入”!

在《恶之花》再版序言中,波德莱尔辛酸自嘲道:

“这本书将会成为您一生的污点!”

我的朋友,大诗人,从一开始就如此预言道。

我今天的遭际印证了他的话。

但我有一种幸运的特质,即能从仇恨中汲取快意,从蔑视中获取荣耀。

……我洁白如纸,朴实如水,虔诚如同初领圣体者,无害得如同一个牺牲品……

诗人是现代启蒙-伪善-残暴文明的牺牲品。

拜伦、雪莱、济慈、兰波……海子,都是工商业铁蹄与现代伪善虚假的公共舆论下的牺牲品,恰如雪莱孤傲地宣称的那样:“我知道,我是那种人们不喜欢、却一定能记住的人!”

波德莱尔在给母亲的信中说:“您知道,我从来就是奉文艺为一种奇异的道德,观念与风格之美对我来说已足够。……人们否认我的一切,否认我的创造精神,甚至否认我对法语的把握。我嘲笑这些蠢货。……《恶之花》将与雨果、戈蒂耶、拜伦最好的诗篇并驾齐驱。”

他傲慢地宣称:“这本书,将作为我厌恶和仇恨一切事物的见证。”(1861年1月1日致母亲的信。不朽之作!峰按。)

厌恶和仇恨一切事物!

唯诗人能如此决绝地拒斥虚假伪善的“现代事物”!

伟大、英勇、卓绝、不朽的夏尔·波德莱尔!

1821年4月9日,波德莱尔降生于一个略显奇异的家庭:60岁的父亲,娶了26岁的卡罗琳为妻,生下波德莱尔不足6岁就撒手人寰。刚过服丧期,母亲就改嫁年貌相当的奥皮克少校,波德莱尔认为这是极大的不忠,母子关系被投下巨大的阴影。

1833年,12岁的波德莱尔被送入里昂皇家中学,继父奥皮克中校正因镇压里昂丝绸工人起义而节节高升;1836年,他被转入巴黎路易大帝中学,直到1839年被校方开除。

凡优秀生,必被校方开除!

为了把他从放浪形骸的生活中“解救”出来,奥皮克夫妇把他送上“南中国海邮轮”去海外游历,他却中途上岸,返回巴黎。

在此之前,他在非洲和一个黑人姑娘同居了一段时间。

从此,波德莱尔养成沉迷肉欲之欢的雅癖。

自法属波旁岛返回巴黎,他已18岁即成年了,遂开始向奥皮克夫妇讨要父亲遗留给他的十万法郎遗产(相当于1952年的两千万法郎)。

因为挥金如土,他很快债台高筑。奥皮克夫妇不得不为他指定一个财产监护人,以便控制他的支出。

因为博爱广施,他感染了神圣病菌——梅毒。

他有时自谓:“我的生命从一开始就遭受了天罚。”在散文诗《感召》中,波德莱尔披露了幼年旅行时被安排与女仆同床而产生的性觉醒,以及终生不渝的对女性身体的沉迷。

在《现代生活的画家》(1863)中,他写道:“女人是个偶像的类型,也许愚蠢,但美妙绝伦,令人着迷。她用目光牵引着我们空悬的命运和意志。”

男子的命运和意志,空悬于精液之中:一旦娶妻生子,大多数男人立即被平庸化、烂俗化了;唯有意志强大的领袖、哲人、诗人,才能驾驭或远离那些天性平庸的女人。

同一时期的兰波,对魏尔伦说:“离开我,回到你老婆身边,你将一事无成!”果真如此!

波德莱尔绘声绘色地吟咏道:

哪个男人不曾从街上、剧院里或树林中,以最无邪的方式,享受过那巧妙组合起来的妆容,不曾从中带走一个不可分割的美的形象——那个女人属于她的美——将女人和衣裙连成一体……

亲爱的人赤裸着,她懂得我的心思,

身上只留着叮当作响的首饰……

从她厚重而富弹性的头发,

这活的香囊,寝室里的香炉,

升起了禽兽般野性的香味,

还有细布或丝绒的衣裳,

充分浸润着她至纯的青春,

散发出一种毛皮的香气。

显然,诗人从美女的肌肤、毛发、香味、裸体与服饰中,细微体会这肉体和感官的欢愉乃至神圣:

纯真的天堂,满是暗中的欢乐,

难道已经比印度或中国还遥远?

中国尽在咫尺:在平静的绝望中,在肉欲之欢中,在诗情澎湃的瞬间,对平庸烂俗之物的“伟大拒绝”中。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds