人的孤独,由三个尘世存在的根本要素构成:一是人是有欠缺的实在,即:人分享了宇宙神圣,人却又与终极实在、宇宙实在(道、神、自然大生命)恒久处于分离、隔绝状态,因此,人陷于痛苦。

第二个根本要素:永生难释的孤独感,其源源不断地累积、增长的原因在于:人为了反抗孤独,热烈地投入性爱、写作、建功立业等各种生命活动与文明建树活动,性爱在两个身体的联接一旦断开之后,温情随即淡漠下来;写作等文明建树事业,往往耗尽一生乃至数代人的生命,但一切热情、青春、鲜血与生命所要浇灌的,却是寸毛不生的庸俗大众的麻木而又愚昧的沙漠,他们要么对余秋雨、于丹、莫言等廉价粗俗的作品,报以同样廉价而疯狂的喝彩,要么是对海子、骆一禾、戈麦、苇岸等当代文学极品漠然置之,乃至投以卑鄙的嘲讽。

第三个根本要素,人类在轴心时代的巅峰智慧中,在恒久渴望与追寻宇宙实在、反抗尘世孤独的生命进程中,瞬息间会迸发出广大自由的精神,这些精神智慧将人类的生命活动与文明活动予以充实和照亮,但人的天生软弱的意志力与过剩的反思力,使这些“哈姆雷特”们并不能纵身一跃,在绵延古今、广大无垠的宇宙生命精神中畅游终生,而常因些许微小满足与幸福而放弃注定的孤独,与大众同流合污,自我埋没。

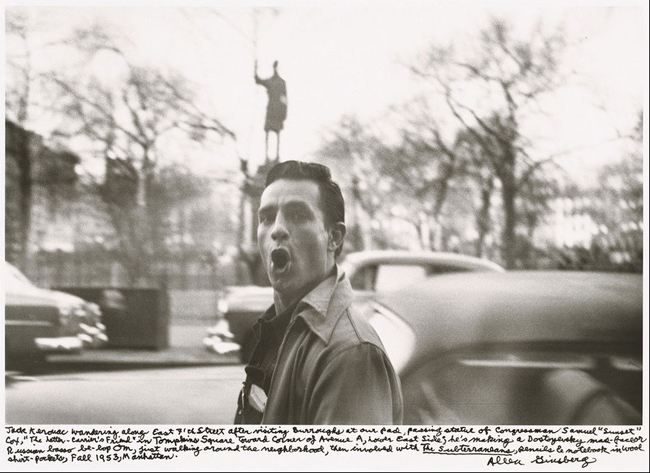

杰克·凯鲁亚克

杰克·凯如阿克(Jack Kerouac,1922-1969)是20世纪下半叶全球唯一的古典作家,其深远影响犹如柏拉图、奥古斯丁之于西方哲学,荷马、维吉尔、但丁、惠特曼之于西方文学,海顿、莫扎特、贝多芬之于西方音乐,孔子、孟子、子思、董子之于中华文明的全部进程。

在现代文明秩序中,成为一个“古典作家”,其傲岸、奇崛的意义在于,从普世垮塌的文明与价值废墟中,始终抱持着对全世界、全人类的光明信仰与拯救梦想,其全部写作,都围绕着这一光明梦想而展开:人虽然堕落于尘世,但“值得”去拯救!

比较之下,同为20世纪伟大作者的普鲁斯特、佩索阿、博尔赫斯、叔本华、尼采、海德格尔、维特根斯坦、谢苗·弗兰克等人,堪称“现代作家”,因为,或多或少,他们对“人性”抱有深刻的怀疑、悲观、绝望,他们要么忍受人性不可改良的残忍现实,展开对“超越人性”的某种“实在”的追寻或缅怀,要么在“存在神秘主义”的指引下,静待那不可逆料的“天命”君临尘世,扫荡这被启蒙-自由主义及其工商科技拖入泥潭的70亿个“人形灰烬”,因为这一命运正是对他们“自作孽,不可活”的公正惩罚,质言之,人已“不值得”拯救了。

杰克·凯如阿克《吉拉德的幻象》(Visions of Gerard,1963,上海译文出版社2014汉译本),在年仅9岁即因病早夭的哥哥吉拉德的高贵“幻象”之上,从充满深情与温暖的回忆中,叠印了作家自己的悲苦一生——对这一肮脏尘世割舍不下又“无所措手足”的爱恋、缅怀,灵魂的高贵与悲悯。

肮脏尘世,混乱心灵,若想拯救,何处下手?犹如晚周时代,子路对孔子“必也正名”曾发出大胆怀疑之声“子之迂也……”,孔子以满怀的悲悯、愤懑,急迫的救世、救人之心,怒目圆睁地训斥子路道:“野哉!由也!名不正则言不顺,言不顺则事不成……刑罚不中则民无所措手足!”

换言之,“民”者氓也,蚩蚩群氓之谓也,“只可使由之,不可使知之”,即仅能使用其身体而不能使用其灵魂——目前此类人在全球高达70亿之众。每年秋季开学,我目睹天真而又愚昧的大一、研一新生坐满教室,我常暗自吟哦泰戈尔悲悯之诗:“哪里啊哪里,你深藏不灭的灵魂火焰,深埋在哪里?”——民众的理性、智力,不足以“从理性自治上,措其手足”,须由圣贤、精英“垂世立范”,设下道德堤防,否则,全球70亿群氓,必横决堤防、漫漶自流,或胡作非为,或受尽苦楚,最后自取灭亡!

从《吉拉德的幻象》写作(1955)前后,直到1969年去世,仅存世47岁,长期苦闷、酗酒,杰克·凯如阿克在高贵的生命挣扎与奋斗里,始终保持一颗如哥哥杰拉德一样柔弱而美丽的灵魂,他从天主教神学、禅宗佛教等神秘主义思想中汲取力量,完成了《达摩流浪汉》、《荒凉天使》等一系列光辉的文学杰作,远远超出“垮掉一代”以及“嬉皮士运动”企图外在改善人类处境的政治意图,致力于拯救人类的灵魂:

我生命的头四年,充满了对一张慈祥而严肃的脸灰蒙蒙的记忆。……我们杜洛兹家的孩子,就像一窝刚孵化的小鸡,学做好人,而吉拉德是我们领队。

“长大后,我要当一名技艺精湛的画家,我要建造美丽的桥梁”——他没活那么久,不需要面对这一世俗难题。但他如果活着,一定会用他高贵的柔弱,完美地解决这个难题。而这高贵的柔弱,在我成年之后枯死的心里,是永远都找不到了。多年后我……才想起我圣洁的哥哥,才想起他灌输于我的、这确切且不朽的理想主义。

对杰克来说,不可克服、不可缓解的“世俗难题”是:善良、美好的品质,连同体现这些品质的人、万物,都要被仁慈的上帝一一收回,这是为什么?

阿诺德·汤因比称之为“人之为人所必然面对的难题”,即哲学、宗教问题的核心——真与伪、美与丑、善与恶的根源何在?为何并存于世?为何同归于尽?

吉拉德,9岁即死去的男孩,犹如慈母、严父一般,小小年纪就担负起兄长之责,随时告诫淘气的弟弟、4岁的杰克·凯如阿克(在堪比《人间喜剧》、《追忆逝水年华》的鸿篇巨制“杜洛兹”系列小说中,杰克自称“蒂·让”)那神秘无解而又确切无疑的人生与宇宙存在(实在,神)的奥义:

孱弱的吉拉德·杜洛兹,生于1917年,患有风湿性心脏病,又并发多种病症,短促一生疾病缠身,于1926年7月去世,年仅9岁。……圣徒般躺着的吉拉德,一脸的单纯和安静……他严肃的深蓝色眼睛——我不想对这该死的即将吞没吉拉德的大地,作更多的诽谤和诅咒。我只想恳求,让我有绝大的意志力,能永远记住他的这个面容——我生命的头四年……似乎是不存在的。

吉拉德就是我,就是我的整个世界:他花朵似的脸,他苍白而微驼的身形,他的不幸和神圣,还有他对我温柔恳切的教导。……(杰克感人至深地回忆起吉拉德对流浪小动物、流浪小孩等一切可怜惜之物的爱心、扶助,峰按)这个世界是孕育万物的子宫,气象万千。但又有多少悲哀事,可笑复可叹。我敢打赌,如果吉拉德此刻返世赐福于我的笔,他一定会赞同我。我深深吸口气,一定要写下他悲惨的身世,因为此世需要他这样温柔而充满爱心的人。……吉拉德为他(我)打开了通向上帝普世之爱的门,三十年后的今天,我的心治愈了,温暖了,也得救了……

再后来我对佛教的发现,真是一大觉醒。我惊异地认识到,不管我是什么,命里注定、确切无疑,我一定要碰上吉拉德、……神圣的佛祖,学懂他们(还有我那甜美的耶稣基督……)——我觉醒后笃信一个响亮的真理:什么都会好的,与人为善,天堂就在眼前……

根据小说这些开篇文字可推知,杰克写作这部小说初稿时三十三岁,即1955年前后,距离1957年著名小说《在路上》费尽周折之后的偶然出版、为他在读者中赢得大名、随后遭到美国主流文化界的冷漠鄙视等一连串打击与挫折,尚有两年的宁静时间,他写下了这些极其感人而温暖的文字。

我初读之下,就暂时停止了他的另一部小说、略显凌乱和浮华的《玛吉·卡西迪》(Maggie Cassidy,1959年美国初版,2014年上海译文出版社出版汉译本)的阅读,全身心沉浸在这部美好而高贵的作品的研读、品鉴之中——年幼哥哥的早死,让杰克直面人世的残酷无情:没有任何尘世的价值、建树、意义,能抗衡“死亡”的进击,全人类必须随时迎战这亘古如斯的虚无,从中获得“觉醒”——惟有一个更高的“实在”——神明、道德、佛祖、上帝、希腊与中国意义上的“有机自然”,是高于尘世、赋予尘世以意义的价值根基所在!

自1749年卢梭发表第戎学院征文《论科学与艺术是否促进人类的良风美俗》以来,西方启蒙主义企图以工商科技事业的高歌猛进,做出对“卢梭问题”的正面回答,目前正遭遇可耻的失败——全球生态-人文系统的紊乱与崩溃,即明证;而卢梭本人的否定回答,并未在思想逻辑上贯彻始终,与康德、托洛斯基等一样,他们盲目地企图“另辟蹊径”,即以激进的政治革命,给予人性、理性、人权一个“自由发抒、全面解放、每个人的自由是一切人自由的前提”等等乌托邦-准宗教式幻想,妄想改变历史,这一野心目前也遭遇了可耻的失败——除了以大一统集权模式推进“现代化”(中国模式)获得成功外,全球文明陷入政治瘫痪、社会鄙俗、精英与流行文化同步堕落的泥潭。

1949年,历经200年的动荡与迷乱,谢苗·弗兰克出版《实在与人》、卡尔·雅斯贝尔斯出版《历史的起源与目标》,两部巨著,犹如傲岸奇崛、峥嵘高耸的峰巅,一举终结了自卢梭1749年发表《论科学与艺术》以来,西方启蒙思维造成的200年混乱与文明失衡,揭示出两个全球思想的“响亮真理”:第一,道是终极神秘的、超世界的,因此,宗教信仰(道佛耶回等)、人文信仰(儒家)将永存于世、永不衰竭,这些伟大信仰,尤其是很少繁文缛节、宗教禁忌的儒家人文信仰,不仅不会因可怜的“理性思维”而消亡、祛魅,反而会与日俱增、不断繁荣。第二,人类合理生活的秩序(文明传播秩序),因其“真理性”和“历史性”而永存,这些秩序围绕“德”(仁爱、博爱)展开,稳稳地托举人世、滋养人心,使爱与深情源源不断、永不枯竭,一如《吉拉德的幻象》所示,是短暂飘忽尘世的存在根基(实在),是人类历史的伟大“轴心”,世代无论如何变迁,都不能减损其美丽意义、掩盖其夺目光辉,这一公元前1046年(西周)开始,绵延到公元前后耶稣诞生的“轴心时代智慧”,彻底宣告了启蒙主义有关“历史不断进步”的可耻幻想的破灭,鼓舞着当代人类为“重返轴心时代”而奋斗!

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds