全球文明的壮丽日出,创始于中国古典文献记载的“三皇五帝”时代。伏羲太昊帝、神农炎帝、轩辕黄帝、少昊、颛顼、帝喾、尧、舜帝,不仅代表着中华民族在远古时代的伟大文明创造——从《河图易经》的伟大哲学-科学-人文框架的草创设立;游牧、畜牧、农耕事业的次第展开,精耕细作的农业农业制度、土壤保持肥力的制度、水利灌溉事业等,不断因《河图》天文历法学的邃密而获得强化;文字书契、大型复杂礼仪中心、宫殿、庙堂等城市建筑群落的成型;医药养生、市场商贸事业的日趋成熟;日常饮食、纺织制衣、金属冶炼等百业之发达;农具、兵器、礼器的不断精致;一直到黄帝时代大一统国家治理制度的创立、尧舜时代古典宪政制度的不断完善,等等——也同时赋予了全球历史发展,一个至今看来仍然极其博大深邃、极其睿智而正确的方向:宇宙万物被赋予大地苍生,大地苍生凭此所举办的一切文明事业,都不是为了“娱神”,而是为了“养人”!

这一纯正而透彻、广大而瑰丽的“中国世界观”,一举横扫了喜马拉雅山以西、除中国以外的东西方文明的根本迷误——误把“神秘的天意”通过祭司阶层,横加于世俗生活之上——从而始终保持了“人文主义-理性主义-生命主义”的正确方向;直至欧洲文艺复兴和启蒙运动初期,伟大贤哲利玛窦、蒙田、伏尔泰、莱布尼茨、沃尔夫、魁奈等人惊喜地发现,中国无需祭司、僧侣、巫师,就能把几亿人口、庞大的经济-社会规模,井井有条地纳入儒家思想长期培育的“中国文官”的合理治理之下,莱布尼茨为此赞叹:“如果不是评判美貌而是评判智慧,帕里斯一定会把智慧的金苹果,判予中国人!”

西方只是在“政教分离”的近代,才回到人类历史的正大光明之途——中国文明的治理模式之上。汤因比《历史研究》将这一“中国模式”即文化统一基础上的政治统一,与希腊模式即文化统一基础上的政治分裂,加以综合,认为中国的大一统模式,外加希腊模式的文化活力,应为人类历史发展的最佳模式。就目前看,当代中国的政治统一,并未建立在文化统一的强大根基之上,相反,文化分裂日益加深,难以弥合;从世界角度看,希腊模式仍居主流,全球经济、技术、文化的统一,反而促使国家集团之间的政治分裂日益扩大,最终,全球文明的“马其顿化”前景日益凸显。

强本必须溯源。

近代中国人的挫折与迷乱,除了外部殖民主义、帝国主义的操纵、破坏、摧残和奴役之外,其内部的文化分裂也是主因之一:最根本的一点在于,中国人自己创造的文明传统,到底好不好?以后还要不要传承?

假如依据留学归国、长期被欧美日政界、主流知识界所赏识或操纵的代表人物,如胡适、陈独秀、蔡元培、鲁迅、钱玄同等人的看法,中国文化是“漆黑一团”、“早该抛弃”的,这些“洋买办”挟内外政治权势,强力推出了诸多耸人听闻的、断灭中国文化的系列口号与体制性的行动:“全盘西化”(胡适)、“砸烂孔家店、撕毁线装书”(陈独秀)、“废止读经”(蔡元培)、“礼教吃人”(鲁迅)、“废除汉字,将孔教、道教妖言,从中国人记忆中完全抹去”(钱玄同)……

历史无情地嘲弄了这些谰言。

伴随1980年代改革开放的伟大起步,极左意识形态赖以滋生腐臭的“去中国化”思维日益丧失政治依托,中国文化的巨大真理性、合理性不断获得恢复性的呈现;尤其是1990年代之后,曾经被宣布为“该丢入厕所”的“线装书”盛行不衰,进入了各大机关、公司、学校与寻常百姓之家,人们终于明白:中华文明历经10000年的治理经验,不仅是中国长治久安的法宝,更是全球文明弥合“文化与政治分裂”、步入举世各国相互仁爱、合作、均衡、协调之“大同世界”的不二法门!

强固本源的重要途径之一,就是重建被“全盘西化”的学术怪胎“疑古学派”妄肆扭曲、肢解了的本国史。譬如,三皇五帝时代,原本载入我国正史典范之作《史记·五帝本纪》,亦被《大戴礼记》、《左氏春秋》、《易传》、《帝王世纪》等历代典籍和诸子百家的各种记述所证实,为中国历史的“正大光明之开端”,属“信史”无疑;不料,胡适在北大的学生顾颉刚,竟然在《古史辨》中胡乱提出“层累地造成的古史”之说,将上述文献一概斥为“伪造”,武断地判定三皇五帝时代为“史前”、“神话”。

疑古思潮固执认定中国“殷商以前无历史”、“春秋以前无历史”。日本学者白鸟库吉,荒谬提出“尧舜禹抹杀论”,该人大造这种邪说,以便证实“中国自古就非铁板一块”,各部分彼此分离是常态,以为“满洲国独立”制造舆论。凡此种种,一定程度上造成了对古代文献的过度怀疑、轻视、否定等民族虚无主义的学术态度与文化态度。这一态度演成社会思潮,不仅开启了民国初年“打倒孔家店”的偏颇倾向,更在“文革”中酿成“破四旧”的文化浩劫,其民族虚无主义、文化虚无主义的错误倾向,至今在各种社会政策、学术政策、思想认识等层面,仍不绝如缕。

针对于此,钱穆、陈寅恪、李学勤等现代、当代许多著名学者,不断提出“不应对其本国以往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在以往历史最高之顶点,而将我们当身种种罪恶与弱点,一切诿过于古人”、“走出疑古时代”、“重建古史”等正确主张。

重建古史,在尊重、体认中华文明传统的基础上寻求复兴与创新的可能途径,窃以为有三:一是对最新地下考古发现的合理解读;二是对从上古直至当代的相关文献、研究成果的合理解读;三是以一种“同情之了解”(陈寅恪先生语)的态度,吸收西方现代阐释学有关古今融摄、主客融摄的、所谓“视界融合”的方法,对中华文明的传播进程,获得一种“本质洞见”,正是这种“洞见”烛照着上述两种“合理解读”,从而重建起对中华文明伟大传统的心灵体认与学术理解,这一兼涵古今中外智慧、融会人文各学科的学术理论与研究方法,可称之为“文明传播学”的理论与研究方法。

据较新的考古发现,可以认为,中国上古时代的文明,最早可追溯至距今9100年至8000年前的湖南彭头山文化、距今8000年前的中原磁山·裴李岗文化、关中老官台文化、内蒙辽河流域的兴隆洼文化、浙江和姆渡文化等新石器时代早期、中期农耕聚落的原始文化;换言之,公元前7000年前后,中华原始文明(原点文明)已开始。笔者认为:现有考古发现表明原始文明的源头还应推前,至少公元前8000年前后,中国人已经在建构原点(原始)文明了。

据初步发掘,在彭头山遗址的400平方米内,已经发现有房屋、墓葬、灰坑(垃圾坑)和水稻遗存,同类遗址还有李家岗、刘家湾、肖家岗、曹家湾等十余处,说明:距今9000年乃至上万年前(即公元前8000年),中国古人已发明农业种植并开始定居生活。

在河北武安磁山遗址,占地8万平方米,内含很大规模的窖穴,储有粮食约14万斤,说明当时农业生产水平的提高。这一时期黄河流域以及东北地区的原始文化遗址中,已发现有成套的、制作精细、功能齐全的各种农具。

在距今7500-7000年的内蒙兴隆洼遗址,整个聚落被宽约2米、深约1米的壕沟围绕,聚落内有一排排整齐的半地穴式房屋,显然这是一处经过周密规划、精心设计、统一营建的家族-氏族聚落。聚落中间有两间100多平方米的大房子,应当是原始氏族聚会、举行公共仪式的场所,而50-80平方米和20-30平方米不等、分排排列的中小型房屋,则标志着由小家庭(小房间)-大家庭(大房间)-家族(一排房屋)-氏族(若干排房屋)的社会共同体结构,而房屋内的布局:中间圆坑形的火塘、四周放置着陶罐等生活用品和石铲、骨锥等生产工具以及地上遗留的兽骨等,表明当时家庭生产、生活的一般情形以及熟食、肉食对促进人脑发育、文明成熟方面的作用。

在距今7000-6000年前的新石器时代晚期,陕西仰韶文化的半坡期、山东大汶口文化、辽河流域的红山文化、长江流域的大溪文化等遗址表明,这一时期的农业生产、陶器制造、家畜饲养、聚落建设等水平更加提高。陕西临潼姜寨遗址,100多座房屋分成5个群落,向心围出一个1400平方米的广场,构成公共生活的神圣空间,这一聚落所供养的人口已近500人。在山东泰安大汶口遗址,大型墓葬内的随葬品高达180余件,精美的陶器、玉器、象牙器等,表明这一时期的生活水平、工艺水平、文化水平之高超程度。

在距今5000-4000年前的龙山文化时代,黄河中游山西襄汾的陶寺遗址、黄河下游海岱地区泗水尹家城遗址、长江下游的良渚文化遗址等的考古发现表明:城市或都邑文明已形成。成套礼器的出土,表明此时已形成一套固定的礼制。

综合而言,这些城市的特点是:有统一规划与合理布局;宗庙、宫室等象征王权的建筑一般居中央;城内有专门的石器作坊以及冶炼材料、残片等遗物;城垣之外,一再加修防御性建筑、护城河等设施,表明此时城邑彼此的战争激烈,说明这一时期正是颛顼、尧舜时代“万邦林立”的政治局面,而尧帝在《尚书·尧典》中提出的“协和万邦”的伟大文明理想,也获得了考古与文献的双重佐证。

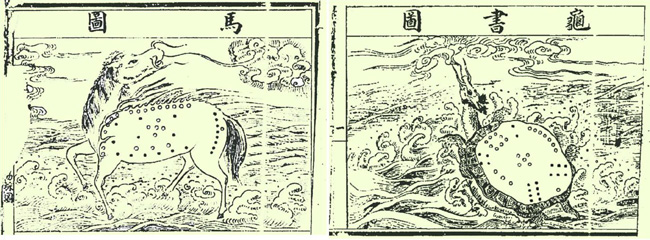

伏羲文明,崛起于黄河中下游,文明足迹遍布广大地区,靠其创制原始文明之高超,为其它部落所钦服:《易·系辞》所谓“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天下,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟,以佃以渔……”说明伏羲部落此时已创制出原始文字前身、能准确记录生产生活资料、进行人际沟通、交流、传播的基本符号“八卦”,这一符号体系,极便于部落成员彼此交流、熟练掌握结网捕鱼、蓄养牲畜(伏羲又称包牺氏,“养牺牲以充庖厨”)等重要的生产、生活技术。

更具传播意义的,是伏羲部落在人际关系上的一系列原始文明制度的建构。《路史·禅通记》记载:“女娲氏,太昊氏之女弟,少佐太昊氏,正姓氏、职婚姻、通媒妁,以重万民之丽,是曰神媒。”《史记·补三皇本纪》载:“太昊庖羲氏,风姓,代燧人氏继天而王。母曰华胥,履大人迹于雷泽,而生庖羲于成纪,蛇身人首,有圣德。……造书契以代结绳之政,于是始制嫁娶,以俪皮为礼。结网罟以教佃渔,故曰宓牺氏,养牺牲以充庖厨,故曰包牺。”

伏羲、女娲,有的文献认为“本是兄妹,后为夫妻”,二人共同率领着太昊氏这一部落,其“正姓氏、职婚姻、通媒妁”、“制嫁娶,以俪皮为礼”等重大文明制度之建构,不仅可以防止部落内部血缘关系、性爱关系之混乱、争斗,更便于公平合理地分配生产生活资料,从而极大增进部落内部成员之向心力、凝聚力、对部落的忠诚。

值得注意的是,伏羲部落之所以能继“燧人氏”而在黄河中下游各部落间崛起称“王”,恰恰在于这些文明制度、文明传播机制之建构,而不在于其原始生产生活技术之发明、使用。换言之,一个部落能发明并率先使用某项生产生活技术固然重要,但更重要的是:使这一技术能够迅速传播于部落内部的每个成员、能够公平合理地将这一技术带来的收益分配给每个成员,这一技术背后的文明传播机制、道德秩序、价值观念,就成为这一部落能否稳步扩大之生死关键!

推而论之,在有关上古的文献记录中昙花一现的“燧人氏”部落,虽然发明了取“火”技术并因此称名于众部落,但这一部落却未能如伏羲部落这样继而创制出“八卦”符号传播体系以及婚姻、嫁娶、蓄养等文明传播机制,因此,“燧人氏”部落在文献记录上黯然消失,而伏羲氏却被各部落推尊为“王”、被后世推尊为“人文初祖”。

王充《论衡·齐世篇》曰:“宓羲之前,人民至质朴,卧者居居,坐者于于,群居聚处,知其母不识其父。至宓羲时,人民颇文,知欲诈愚,勇欲恐怯,强欲凌弱,众欲暴寡,故宓羲作八卦以治之。”

据此可知:伏羲时代,由于渔猎、蓄养、取火等生产生活技术的提高,各部落面临一系列的文明混乱,所谓“人民颇文,知欲诈愚,勇欲恐怯,强欲凌弱,众欲暴寡”,因此,伏羲乃制作八卦以救济、治理这一文明乱局,换言之,河图、八卦,不仅仅是天地运行之自然图式,更是凭借这一自然图式以寓文明传播之秩序、意义之价值模式:河图之天地之数,八卦之彼此相推,给予“生活在瞬间经验中”的原始人类以全新的宇宙观照与自我观照,举其大致次序如下:

(1) 绵延不尽的时空连续感:人类不是偶然的、局促的、短暂的瞬息存在者;

(2) 彼此依存的关系感、归属感:万物彼此关爱、联为一体;

(3) 人对宇宙的敬畏感:浩然不息、神秘莫测之宇宙,唤起最渊深、最博大的敬畏感、神秘感,为原始宗教之树立、亦即文明之价值源泉、道德秩序奠定基础;

(4) 文明之秩序感:从杂多到整一、从混乱到有序、从无根之漂泊到根脉分明、渊源深广之和谐感;

……

河图八卦,实乃上古中国人对宇宙万物之第一次图式规整、第一次哲学概括、第一次诗意描绘、第一次文化把握、第一次传播尝试!伏羲氏部落,最早称“太昊”,昊者日也,太者大也、初也、始也,太昊即最早把人文的太阳照临于人类心灵之上者也。

文明传播之义大矣哉!伏羲部落不仅创制文明,更依靠内外传播的巨大凝聚力,首次对当时各部落最大的生存威胁——水患,发起冲击:《淮南子》载:“共工与祝融战,不胜,怒,头触不周山崩,天柱折,地维缺,女娲乃炼五色石以补天,断鳌足以立四极,聚芦灰以止滔水,于是地平天成,不改旧物。故功高而充三皇也。”《路史·后记》卷二《太昊氏下·女皇氏》亦载:“太昊氏衰,共工维始作乱,振滔洪水以乱天下,毁天网,绝地纪,覆中冀,人不堪命,于是女皇氏役其神力以与共工氏较,灭共工氏而迁之,然后四极正,冀州宁,地平天成,万民复生,女娲氏乃立,号曰女皇氏,治于中皇山之原,所谓女娲山也。”

共工是当时熟悉水利的原始部落,此时凭仗其占据黄河中游有利地势以及水利设施的便利,“振滔洪水以乱天下”,女娲遂率众而攻之,不仅平息据险作乱的共工部落之乱,更进一步平整水利、土地,为下一个文明时代——神农氏之农耕文明之兴起奠定了基础。共工部落从此归顺、融合于中原华夏各族,世世代代成为华夏族“治水之官”。

从文明传播学的视域、范式,我们可以断千古之疑:陈垣弟子、台湾史家陈致平《中华通史》第一卷第一章“史前时代”第二节“五帝传疑”附注释云:“三皇之说不一:……一说以伏羲、女娲、神农为三皇,见《风俗通》。一说以燧人、伏羲、神农为三皇,见《尚书大传》与《白虎通》。……更有其他种种说法……”

兹就其中最具代表性之两说,比较而言,《尚书大传》与《白虎通》更接近历史真实:燧人氏居伏羲氏之前,首先用火而得名;伏羲氏创制文明,更因河图八卦而广为传播文明制度,被尊为“人文始祖”,因此,燧人氏逐渐淡出历史视野,退隐降格而出“三皇”序列;而与伏羲同为一个部落之女娲,因其有功德于后世,遂升格为“三皇”之一。

由此可知,中国历史哲学、中华文明传播之价值观念,重“道德”、“价值”而轻“技术”、“功利”,此一价值倾向,绵延数千年,牢固树立于国人心中,不可倾摇。故而《史记》列传推尊“伯夷”为古今人物之第一,此等深沉之“史法”,难于为今人所理解。若以西方近代注重技术、奢谈功利之实用主义观念目之,则伯夷、叔齐、荆轲等人“逆历史潮流而动”、“活活饿死”或“刺秦而死”,适足以为天下人笑也!

依笔者之陋见、文明传播之图式,声光化电之技术、财税货利之功利,故为文明传播之要素,但不是文明传播之根本。根本所在,一为生态自然之“天道圈”,一为天人互动之“神道圈”,两圈恒定,则人文秩序之“人道圈”乃能渊源深广、圆转流通、生机无穷也。方今文明,天、神两圈皆荒芜,则人文必然失序,思之令人不寒而栗也。

刘勰《文心雕龙·原道第一》曰:“人文之元,肇自太极,幽赞神明,易象维先”。文明传播之范式,其与太古作《易》者,同一忧患耶?朱熹《伏羲先天图诗》云:“吾闻庖羲氏,爰初辟乾坤。乾行配天德,坤布协地文。仰观玄浑周,一息万里奔。俯察文仪静,颓然千古存。悟彼立象意,契此入德门。勤行当不息,敬守思弥敦。”昭示此一价值模式,以破今日中国学术之卑琐,不亦宜乎?

清人王穆《登高观秋涨》诗云:“滔滔东去抵蓬壶,此际登临意兴孤。长啸一声秋色老,苍波犹似起龙图”。中华文明之传播,其腾飞之“龙图”,正跃出大河、喷薄大地耶?莽莽中原,小小孟津,相传为伏羲获龙马、制河图处,现有龙马负图寺一座,其伏羲殿有一幅对联曰:“读无字书,忽想到羲皇以上;过负图里,恍神游太极之初”,笔者冒昧,演图称述,亦恍惚畅游于宇宙太初之灿烂神境也。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds