《列子》所饱含之最深刻人生教诲,莫如“多歧亡羊”故事,写尽全人类终因“信息繁多过度”而迷失自毁的命运。

杨子的邻居,丢失了一头羊,众人追之。

杨子问:“丢一羊而多人追之,为何?”

邻居答:“岔路多。”众人纷纷追寻,终亡羊。

杨子问故。邻居道:“歧路中又有歧路,我们差点迷路,所以返回,不追了。”

杨子闻之,默然不乐。众门人不解。

他日,孟孙阳携友人“心都子”入见杨子。

心都子问杨子说:“从前有兄弟三人,游学齐鲁之地,共同拜一儒者为师,掌握仁义之学后回家,其父问三兄弟什么是仁义之道。大儿子说仁义使自己爱惜身心因此成名;二儿子说仁义使自己不惜牺牲生命以成名;三儿子说仁义使自己身名两全。请问先生,何以一师三教也?”

杨子说:“有人习水性,操舟摆渡,收入可以供养百口之家。很多人因此来拜师学游泳,溺死者几乎占一半。利害如此不同,你认为孰是孰非呢?”心都子默然而出。

孟孙阳出门责怪道:“你问得迂回离奇,先生答得更是稀奇古怪!我更迷惑糊涂了!”

心都子解释说:

大道以多歧而亡羊,学者以多方丧生。学非本不同,非本不一,而末异若是。唯归同返一,为无得丧。

心都子所言,道尽古今中西学问之真谛、人生之法宝:道路多歧,终亡羊;学者多方,舍本逐末,终无学。不学而无术,人生终必浪费。

北师大新生入学,余必以此故事告谕之,闻者多不晓。

很快,今日大学杂乱无章的课程、讲座、社团活动、各种竞赛评比、俊男美女的诱惑,纷至沓来,这个好端端的高才生,从我的课堂上逐渐消失了;待大四或研三,再重逢,问以学业之进展、经典之阅读、道术之历练,该生羞赧无言。

好端端一个高才生,就此报废。

多歧而亡羊,亘古如今也!

可悲的是,近代学问主流,自牛顿-笛卡尔以来,只偏重实际观察、实验与测算,这套自然科学方法,被生硬套用到与之大相径庭的社会-人文学科身上,遂将浑圆整一之宇宙道体,人为地、错误地、浅陋地加以分割、区绝,成为互不相通、连属之所谓学院“学科”,今日大学之各种芜杂院系是也,学者埋首其间,虽皓首穷经,犹盲人摸象,不仅遗落道体,更造作出种种错误学说,以惑乱世道人心,诚迷乱人心、有罪不容赦者也。

民国初年,梁漱溟树起“返本开新”大旗,学衡派、新儒家、东方文化派、国粹派、辜鸿铭、陈寅恪、柳诒征、钱穆诸君子奋起挽此颓波,惜乎未能持续,致使今日全球社会人文沦丧,殉人欲而毁自然、贪增长而灭道德,危机重重,不知走向何方,真多歧亡羊之活现也!杨子默然而悲,心都子默然无语,孟孙阳迷惑愈甚,吾其何以待之耶?

人世迷乱之一端,在崇尚技巧而遗落自然大道。

宋国有巧匠能雕刻玉石为细小如卵的楮树树叶状,三年功成,混入树叶丛中都无法辨认出来。列子评论道:“苍天如果三年才成就一片叶子,则万木有树叶的就太少了!圣人应当依赖自然教化,不应当依赖智巧。”庄子亦云“有机械必有机事,有机事必有机心”,机心者,巧诈之心也。无奈人性非但不能断灭机心,且有愈益增长之势也,此亦人性之天然也。余之研究生有就职某著名奢侈品公司者,询余,余谓:就之可也:奢侈符合人性也。人能自我约束,其智其能,可比肩于神也。然万物本性,必流荡失守后,久之乃能返璞归真,此人性之常轨、宇宙之宏规也。

人世迷乱之另一端,在乱搬乱用,不虑条件、环境。

鲁国施氏有二子,一好学,一好兵,分别被齐侯、楚王重用,爵高禄重。邻人孟氏亦有二子,所学同于施氏,乃效法之。一人入秦,秦王说:“当今诸侯力争,所务兵食而已。用仁义治吾国,是灭亡之道!”遂处以宫刑。另一人入卫,卫侯说:“吾弱国也,赖兵权,灭亡可待也!”遂处以刖刑。施氏向孟氏解释此中奥秘道:“凡得时者昌,失时者亡。……天下理无常是,事无常非。先日所用,今或弃之;今之所弃,后或用之。此用与不用,无定是非也。”

文明之兴衰、个人之命运,诚然天时、地利、人和之众多因素、条件、环境之偶合也。观此段文献可知:晚周所谓“学”,即儒家仁义之学也,虽不适用于“诸侯力争”之世,必可推行于和平环境也。

人世迷乱之三,在颠倒黑白,硬把“为民请命”的好人污蔑成“为统治阶级出谋划策”的坏人。

晋国曾苦于强盗为害。晋国贤人赵文子,告诉晋侯说:“君欲无盗,莫若举贤而任之,使教明于上、化行于下,民有耻心,则何盗之为?”晋侯从之,群盗遂奔秦。赵文子之议论,与孔子教诲鲁国权臣季康子患盗时所说如出一辙:“苟子之不欲,虽赏之不窃也!”而孔子之锐利批判锋芒,揭示出一切犯罪的根源就在于统治者之贪婪,其大义凛然、一针见血,无愧为代民请命之第一圣贤也!

人世迷乱之四,在迷信权势而不守忠信。

孔子过河,必驻足而观之,曰:“水哉!水哉!”盖叹赏其均平、洁净、好生之美德也。《列子·说符篇》记载:某次孔子自卫返鲁,见一壮汉竟然横渡飞瀑三十仞、奔泻九十里的急流,遂问焉。壮汉说:“我入水出水,全凭忠信,无一丝一毫私心,所以渡之!”孔子对弟子说:“你们千万记住这个道理:连水都能以忠信亲近之,何况人乎?”忠信乃宇宙之通则,山水人物,均受此忠信之性而生存也。

人世迷乱之五,在工于计算而遗落了吉祥天机。

宋国有一个三世行仁义的人家,某日,家养黑牛竟生出一只纯白的小牛犊来!遂问于孔子。孔子曰:“此吉祥也,以荐上帝。”这家遂将小牛祭献给上帝,阖家欢喜。不料,一年后,这家主人无故目盲了。儿子又问于孔子。孔子曰:“吉祥也。”又教其祭天。再一年,儿子亦目盲。

不久,楚国围攻宋国,成年男子大多战死,这家父子以盲疾而幸免于难。等解围后,父子眼疾均奇迹般地康复了!中国自古信奉的名言——“天网恢恢,疏而不漏”,“精诚所至,金石为开”,信哉!

人世迷乱之六,在不识精粗,重浅薄而不重内美。

秦穆公(公元前660-前621年在位,春秋五霸之一)曾经问伯乐说:“你老了,有谁能继承你相马呢?”伯乐说:“良马可用形容筋骨相也,天下之马则面目迷离、难以认出。与我一起担柴的九方皋,可以相马。”穆公遂使九方皋外出相马,三月归报:“得一匹黄色公马!”带来一看,却是一匹黑色母马!穆公因此责备伯乐。

伯乐长叹道:“这正是他比我高明千万倍之处啊!九方皋所见,乃天机也,得其精而忘其粗,在其内而忘其外,见其所见,不见其所不见,这种方法,比相马还重要啊!”后来证明,这果然是一匹天下之马。

余尝引柏格森之言“浅见者徘徊其外,深见者入乎其内”以教大一新生,见新生懵懂不解,遂取讲桌上之自带水瓶比拟之:“徘徊其外者,一如科学方法,左测右量、记取外貌而已;入乎其内者,人文方法也,即深入其中,与之融会无间,乃探得其灵魂也!”言语之间,打开瓶盖,将瓶中水一饮而尽,曰:“甘美也!吾人文学者,盖品尝万物滋味者也!”

诸生懵懵懂懂,不得其解。

人世迷乱之八,陷入奔忙劳碌而不得稍息,古雅淡定、精美细腻、恢弘壮阔等“稍费工夫之事”全被遗弃。

撰写《清风庐》时,室内组合音响中,常播放维也纳古典乐三圣——海顿、莫扎特、贝多芬的美妙音乐作品,恍惚之间,音乐与文字融为一体,不知斯世何世也。

此刻,音箱正在播放着Mauro Giuliani(1781-1829) 作曲、著名吉他演奏家Pepe Romero和Celedonio Romero 演奏、圣马丁乐团(Academy of St Martin in the Fields)伴奏、著名指挥家马里纳爵士(Sir Neville Marriner)指挥录制的音碟《吉他协奏曲》,清澈玲珑的音流,似乎也在梳洗着这些文字。

《经典图读·列子》148-149页的这段“伯乐论相马”文字,配以两幅发黄的古画图照,其古朴淡雅,恰与西方近代早期巴洛克吉他音乐风格匹配,合构出一种灵性流动的氛围,似乎室内的绿叶也在聆听、欣赏,渴望着婆娑一舞了。

人世迷乱之九,在于上层集团不悟修身国治之道。

楚庄王(公元前614-前591年在位,春秋五霸之一)求教于詹何说:“请问如何治国?”詹何答道:“我只懂得修身,不懂得治国。”庄王固请之。詹何乃从容曰:“我从来没听说君主身心治理得很好而其国家却混乱不堪的,反之亦然。根本在修身,所以我不能以治国术这种细枝末节来回答您!”楚王深受教化,点头称善。

大哉,醇哉,儒家之宗旨也!天下人修身,则天下治;天下人不修身,却汲汲于求治,恰如今日全球之政、商、学术、传媒各界所为,亦与楚庄王、梁惠王同流,可称霸于一时,却不能致万世太平;詹何与孟子告以社会历史根本,此辈若以“迂阔”视之,则舍本逐末、缘木求鱼,必遭灭顶也。

人世迷乱之十,人人自困于有限经验而不能自拔。

《列子》终结篇“说符”,以几个妙趣横生的小故事,作意味深长之结束:杨朱之弟名杨布,穿白衣出,穿黑衣回,其狗迎而吠之。杨布怒,欲打狗。杨朱止之曰:“假使你的狗白色而出、黑色而返,你能不奇怪吗?”列子以此揭示人类感官经验之不可靠。贝克莱主教有句名言:“存在就是被感知”,因此,局限于感官经验中的人类,对一切存在的感知都是若存若亡、若即若离、无法确证的。

《列子》最后一个故事记叙:齐国有一个人,极度渴望得到金子,一夜未眠,清早穿戴整齐,来到市场金店,抓起金子就走。衙吏捉住他,问他:“这么多人都在市场里面呢,你抓住别人的金子就走,是为什么?”

那人回答说:“我当时眼里只看到黄灿灿的金子,根本就没有看见有别人!”显然,在这个人眼中,金子成了“唯一的存在”,其他一切都不复存在了,其丧心病狂、走火入魔,与传媒披露的那些贪官污吏,每晚睡前必将赃款抚摸一遍方能入睡一样。天下人之可怜复可笑,大多如此。

《列子·说符》结尾处的一个故事,预言了数千年人类文明的命运。“人有亡鈇者”的故事,记叙道:有个丢失斧头的人,怀疑邻居小孩偷走了斧头,于是看这个孩子行为举止没有一点不像偷斧子的人;待其找到了那把斧子,再看邻居小孩,则没有一点像偷斧子的了!

人性拘牵于一种主观幻觉之经验,永不能获得自由、振拔与解脱,所谓“颠倒梦想”,天下人概莫能外也。

民初疑古学派即《列子·说符》所叙“亡斧”之蠢汉也:盖1840年以后,中国在列强侵夺下国势一落千丈,浅学之辈遂盛唱“全盘西化”之说,对中国固有一切均抱怀疑、否定态度,遂有“中国不亡,天理难容”之混帐舆论甚嚣尘上,中国人因此更丧失起码的自信力与自尊心,一切行为或追步欧美或照搬苏俄,中国社会为此付出极其惨重的代价。

加拿大传播学家哈罗德·伊尼斯尝引述前贤云:“一知半解者比全然无知者更有害”,因为一知半解者对全然无知者具有极大的迷惑、宰制能力,近代传媒的病态膨胀更加剧了这些往往因擅长炒作而身居要职的“一知半解者”的危害:胡适、顾颉刚等人主张之“疑古”学风,承袭满清考据学之陋习,涂饰标榜以英美实用主义之外观,对中国数千年绵延传习的文献典籍妄加怀疑,对华夏文明的伟大传统妄加诋毁,胡适更提出“整理国故、捉妖打鬼”等错误学术主张,与民初“新文化运动”提出的“打倒孔家店”、“烧毁线装书”等错误的全盘西化论相呼应,主宰中国思想学术、一般舆论及民众心理,不啻“自毁精神文化长城”,流毒播散至今,使中国社会在急速发展过程中数度丧失了起码的道德伦理底线,遭致全球社会的批评乃至鄙视。

中华固有典籍分为经、史、子、集四库,经书中遭怀疑最烈者,首推“无上尊崇之书、众书之祖、中华政教、经史、文明源泉”之《尚书》,此经典之古文部分,竟被满清无聊考据学家阎百诗,宣判为“伪作”,当时学者毛奇龄即撰《古文尚书冤词》为之辩白,现当代学者如气象学家竺可桢等人依据古气象记录、考古文献等研究,终于判定“古文尚书”非伪书,蒙文通《中国史学史》亦指明某些字词之误抄不足以判定古文尚书为伪书。本来阎若璩之说仅为一家之说,但在民初疑古学风影响下,竟一度被宣布为“定论”,影响所及,海内外许多论述中国历史的著作均从殷商开始,此前数千年之文明经验竟被一笔抹煞!

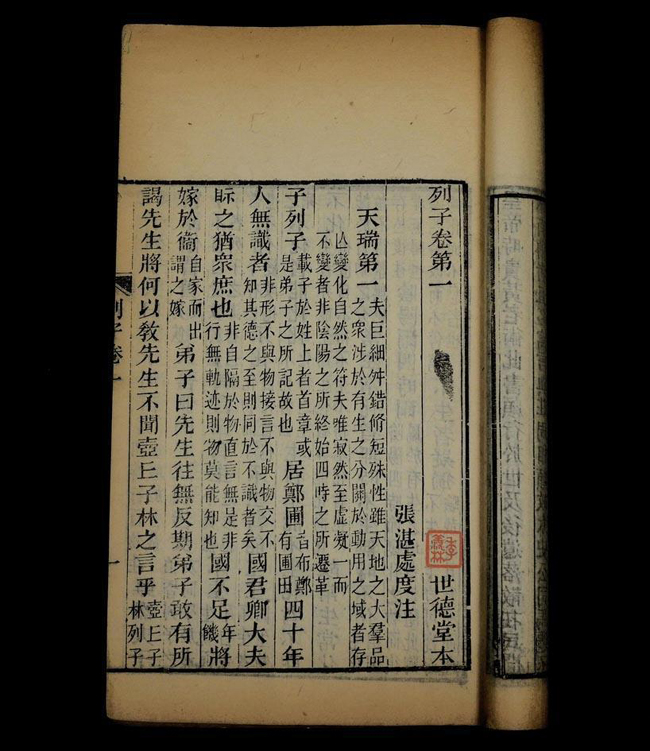

《列子》亦遭怀疑、否定,本来其思想、文笔之简劲清妙,有许多地方超出老子、庄子,但该书也被疑古学派判为“伪书”,其强词夺理、穿凿附会,不仅遭到众多学问大家的批评抵制,更被近来各种考古学发现证明为重大学术迷误。考古学家、古文献学家李学勤撰《走出疑古时代》一书,稍稍廓清此一迷雾。

仅以常理思忖测度,疑古学风之荒唐,亦可见一斑:若依疑古学派所言,《古文尚书》乃王肃等人伪造,《列子》为张湛等人伪造,则魏晋时代学者不思进取、只愿伪造,与今日假冒伪劣有毒产品充斥全国一样,何以魏晋时代反而成为中国思想学术之重要创获期呢?余读《列子》,爱其说理透彻、文笔简妙,且融会晚周诸子议论,遥遥与《孟子》合,深有心得。若捧书之先即存“疑古”之念,心无诚敬、处处挑剔,则不仅不能读书明理,且如“人有亡鈇者”一般,如何能从上古文献中提炼出伟大精义耶?

民国七贤所代表的“温情与敬意”、“同情与了解”之学风,乃华夏学术智慧之最后高峰,其融会中西之规模、神解卓特之建树、捍卫人类自由、独立、尊严之道德勇气与价值立场,真堪全球学者尤其是中国大陆学者自省而效法也。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds