2000年,我从新闻学专业保送到本校艺术学院攻读电影方向研究生。第一次到导师家,她指着书房里的一麻袋学院购置的VCD盘跟我说,以后这些盘你就慢慢看吧。

我当时真是高兴到不行,回到宿舍后一直兴奋地跟室友描述那次见导师的经历。那是VCD时代的晚期。五四东路上的学校正门旁边,还有人在那儿卖刻录光盘,十块钱一张。

读研究生的我没什么钱,但还是大手笔地购买了《南海十三郎》《暗恋桃花源》《恋恋风尘》《牯岭街少年杀人事件》《小武》等几十部电影,这些光盘简陋地装在透明的VCD盒子里,外面贴着一张小小的写有片名的标签。

这是我人生淘碟的开始,也是我开始真正受电影影响的开始。其时的我思想开始成熟,这批最早淘到的电影开始成为我电影教育的启蒙:《恋恋风尘》里品尝初恋忧伤的阿远、《小武》里汾阳县城的小武仿佛让我看到镜像中的自己;《暗恋桃花源》对《桃花源记》的戏仿与颠覆让我第一次看到电影还可以这么拍,震惊到不行;而那盒四碟装的《牯岭街少年杀人事件》模糊到不行,我和同学孙大阳、徐徐用了两次才把它看完,那会儿对台湾的历史还不甚了解,还不能深切感受到一个吃人的时代、环境是如何把一个好孩子变成杀人犯的。

那时候,我不知道有一天会有机会看到它的大银幕版。去年我在韩国釜山电影节,一大早和朋友去排队领票,然后怀着激动的心情在大银幕上看完它。在结尾处,看到小猫王去监狱探望小四,准备给他送猫王的卡带,却被狱警无情地扔到垃圾桶里,还是忍不住在异国他乡的影院里流下眼泪。

釜山电影节等候买票观看修复版《牯岭街》的观众,豆豆也是其中之一,这是他在现场拍的照片

前不久,影片修复版的蓝光CC出来,OPEN开腔APP邀我去聊聊。我说,当时我不会想到有朝一日会看到这个版本,那时候别说不知道蓝光是什么了,就连DVD也才刚刚开始出现呢。

随着看电影越来越多,图书馆阅览室里的《大众电影》杂志已明显满足不了我。好在当时市面上开始出现了一本名为《看电影》的杂志。初见到它时,我真是相见恨晚,此后几年里我几乎每期都买,最初的几期由于经常翻阅,里面的内容我差不多熟到可以背下来。

在早期的内容里,我经常看到一部名叫《肖申克的救赎》的电影被不同人屡屡提起,于是在2001年那年的秋天,我终于看到了这部影史上最伟大的电影(之一?)。

有一次,学校图书馆五楼的音像阅览室放映,我叫上同学徐徐一起去看。音像室的电视机很小,录像带的效果也不是很好,但是看到安迪忍过19年的牢狱之屈,挖出一条旁人认为可能需要600年的隧道,当他终于爬出500码恶臭的污水管道,站在瓢泼大雨中伸出双臂时,我的内心受到了无比的震撼。那是我人生最为奇特的一次观影经历,走出图书馆大门,仿佛看到希望和信念正刺穿黑幕,自己懦弱的灵魂不由得瑟瑟发抖。

那时候,我不知道一个伟大的DVD时代已经悄悄开始到来。

保定,一个北方普通的三、四线城市,但它又距离首都北京很近,所以新世纪初的几年里,保定大街小巷里陆陆续续出现了几家音像店:金唱片、音像大世界、新经典等等,他们在碟市里风云变幻,浮浮沉沉,经历国家严打盗版政策的影响和彼此之间的竞争博弈,遭遇VCD转型DVD时代的大好春天,也赶上DVD时代的迅速消亡。

但是在那些年,它们是古城文艺青年们蜂拥而至的场所,哺育了无数像我一样饥渴的爱影人士,也成为我淘碟往事的全部记忆发源地。

我人生购买的第一张DVD碟是在金唱片买的。这家开在青年路口的音像店,因为距离我们大学最近,所以去的次数也最多。在保定碟市几乎全部退潮后,这家音像店仍在坚挺地存活着。

《肖申克的救赎》电影海报相框

我收的第一张DVD碟是《肖申克的救赎》,因受上次观影的影响,我还花了25元买了这部电影的海报相框。这张碟后来我在电影欣赏通识课上多次放过,早已无法读出,而这幅海报相框伴随着我后来人生多次辗转,现在仍挂在我卧室的墙上。

可能为了躲避盗版的突击检查,金唱片一般的DVD都放在二楼,而一楼通常都是放一些正版音乐VCD。从一楼到二楼,要爬上一个螺旋式的小楼梯。每次爬上这个造型独特的楼梯时,我都有一种莫名的兴奋,因为不知道今天又会淘到哪些自己想看的电影。

除了金唱片,裕华东路上的音像大世界是保定另外一家淘碟重要去处,它曾经是音乐迷们购买卡带、CD的地方,后来也开始贩卖DVD盗版碟。它的附近是保定著名景点——古莲花池,门口有一家冰糖葫芦,特别好吃,有时候我淘完碟后会去买一串带回学校。

那时候,我自己在宿舍里买了一台DVD播放机,经常放电影,其他寝室的同学也会过来观看。我还和同学孙大阳、徐徐、许小琦等人交换着各自的碟片,那一套《老友记》被孙大阳借去了之后弄丢了其中一张,大家都觉得遗憾得不行。

而新经典则隐藏于某一条巷子当中,因为年代久远,我现在已经无法想起这条巷子的名字。这家店专卖DVD,老板也很懂行,你跟他说你要什么,他都能快速告诉你有还是没有。

据说他曾经是另一家音像店打工的,后来看到DVD碟市红火,于是自己跳出来开个碟店。我有时候还会看到他会领着熟客,掀开门帘进入到里屋去挑盘。我一直都很想跟他说,我也很想进去看看,但终究没好意思开口。

我就是在这里几乎集齐了那个时代能够找到的台湾中影出品的电影,有一次特别想看《我们都是这样长大的》,在金唱片和音像大世界寻求无果后,我就直奔到新经典,问了老板,老板立马就给我找到了。

这些台湾电影光盘对我而言,异常重要,它甚至成为我走上台湾电影研究之路的重要资料来源。靠着它们,我完成了硕士论文,后来为了撰写博士论文,又重看了一遍。

当购买的碟片越来越多时,看完这些电影就成为每日的功课。当时的我,每天坚持要看完一到两个电影。

\

\

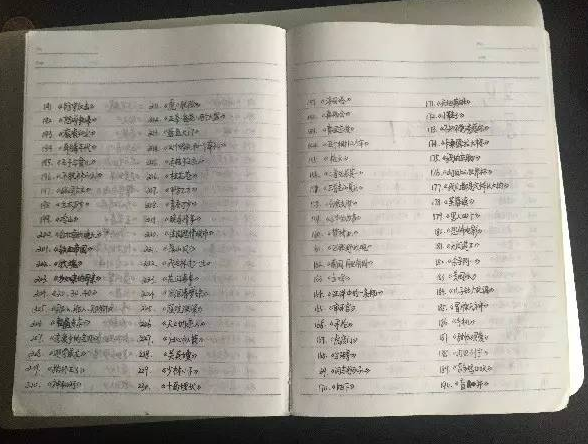

黄豆豆的码片笔记,现在大家都只会在豆瓣或者我们的App上码了吧?

那会还不会在豆瓣上码片,我专门买了一个笔记本,每看完一个电影就在上面记一个。当本子上影片的编号终于超过了1000的时候,我已经留校成为了影视专业的老师。

除了专业课程以外,我开始接过导师的接力棒,在全校讲电影欣赏的通识课程,那时候保定的电影院还不是一轮放映,网络下载也没那么方便,电影欣赏通识课就成了全校最为红火的选修课程,每年都有几百人上过这门课,很多学生抱怨四年的大学时光都没有抢上。

我按类型、按导演、按国别播放我曾经看过的电影佳作:《肖申克的救赎》、《死亡诗社》、《辛德勒的名单》、《小偷》、《八月照相馆》、《小鞋子》等等;无数的学生都在期末作业里表达了这些影片对于他们的影响,有些学生甚至还因为我播放了某些影片而把我想象成牧师一样的人物,在作业里讲述自己的故事。

我记得有一个女生用了十几页的稿纸,跟我说看了《燃情岁月》后哭到不行,她有男友,但又劈腿了高中同学,她觉得自己就像是电影中的苏珊娜,徘徊在三兄弟之间,不知道该怎么办。

每次遇到这样的作业,我都得想办法将它替换掉,觉得不方便留存在学校的教务部门里。他们出于对我的信任,将内心深处的秘密告诉了我;也可能因为选课人太多,我并不认识他们是谁,所以告诉我又是安全放心的。

有一年我去武汉开会,在酒店吃早餐,有一个人过来跟我打招呼,说曾经上过我的电影欣赏课,然后跟我说,现在老家黄岗教中学,在一个完全以升学率为重心的学校里,他是如何在有限的课余时间里带领他们念诗和看电影的,而这正是他曾经在大学阶段选过我的课,受过《死亡诗社》的影响。

那一天的武汉清晨,在一个不太高级的酒店自助餐厅里,我看着眼前这张年轻、陌生的脸,欣慰地感到自己工作的意义性,我靠着几块钱购买的DVD碟和几十分钟的解读,在大学课堂里传播了思想的种子。

那时候,除了我,在学校开设同样课程的还有我的同事们,而其中的花信风老师则是我人生见过的最伟大的影迷,他藏片之多,对电影之热爱,在我认识的人里无人能比。

他家书房全部被打上了码碟的架子,那时候我想这或许就是天堂的样子吧。有时候我去他家借片子,他需要爬梯子去帮我取。偶尔他出门开会,我会去帮他代课,同样,当我去北京考试时,他也会来帮我代课。我在保定的后来几年里,淘碟几乎都是跟着他一起的,买完碟后我们可能去附近饭馆吃点饭,偶尔也喝点酒,他性格爽朗,我们常常会聊很多。后来,我离开保定去北京读博士时,他送给我的礼物是两套DVD碟,以纪念我们曾经一起淘碟、共事的日子。

2009年,我考上北师大电影学博士,决定辞职,放弃平静、安全的工作。9月12号是我从保定离开去北京报到的日子。因为好多箱书已提前寄到北京,所以除了简单的生活用品,行李就是十几箱的DVD碟。

我曾经的领导给我找来了一辆别克大商务车送我。那天,我的宿舍楼下来了好多朋友和学生给我送行,我一一微笑跟他们道别。有三个朋友跟车送我到北京,车子在高速行走的时候,我一直忍着没好意思哭。

到了高碑店时,车载电台里传来了张震岳的《再见》,我终于望着窗外无垠的华北平原流下眼泪。从17岁到29岁,我在保定度过了自己全部的青春岁月。十年一觉扬州梦,除了认识的老师和朋友,就只有这几十箱书和光盘了。

其实,北京马上就要举行国庆60周年大阅兵,车子快到杜家坎收费站时,我们被交警拦下例行检查。交警问我这十几箱是什么,我说是光盘,他不相信,我只好打开一箱后,然后掏出博士录取通知书,他才半信半疑地放我们过去。

这些光盘,后来我用上的只有那些台湾电影。为了撰写博士论文,我又重新看了一遍,并认真地做了看片笔记。而其他的那些箱,就一直堆在逼仄的宿舍里。

2010年,中国电影市场开始进入日益蓬勃的繁荣期,电影院里每天上映的商业片已看不过来,小西天的电影资料馆常常放映经典老片和艺术电影,学院大影节经常会有影片来点映和主创见面,而学校里的蛋蛋网影像内容更是丰富到不行,我常常下载下来,然后拷到自己的移动硬盘里。

当1T的硬盘可以拷上1000部电影时,我知道,属于DVD的时代马上就要结束了。有时候在铁狮子坟的野草书店里零星看到一些碟,也会买上几张。但那只能称之为买,而不是淘。

的确,抛开购买盗版碟的道德讨论外,在网络下载时代到来之前,2000年后的DVD,打破了权威和精英,迅速给中国影迷们完成了以往只存在于教科书和内部参考放映的电影的普及。

几年后我在台湾诚品书店需要3、400台币买一张碟时,才更加深感大陆盗版碟是多么的便宜。我们靠5元钱就可以完成一场电影教育,更是觉得生于斯时的幸运。

而这种地下电影教育之于我来说,更是明显的。它推动了我的专业学习和工作,而更重要的是,那些光影中的人和事,丰富了我认识世界的情感结构,也影响了我与这个世界的相处方式。

博士毕业后,我离开了常伴左右的导师和朋友们回到杭州,当时特别希望能够来浙江大学工作,结果未能如意。之后去了另外一所传媒学院,又遭遇到极品领导。腹中贮书一万卷,不肯低头向草莽。我不愿妥协,于是选择离开,来到浙大做博士后。

在那短短几个月里,我深切品尝到了佛家所言的人生三苦:爱别离、求不得和怨憎会。那十几箱从北京寄到杭州的光盘,我又差家人用车搬运到浙大。

这些光盘我后来就已经很少再打开了,但是电影中那些高洁的灵魂却一再形塑着我的性格:坚持、努力、寻求自由的安迪(《肖申克的救赎》),不跟俗世妥协的十三郎(《南海十三郎》),以思想、艺术启迪学生的基廷老师(《死亡诗社》),在故乡山水中找到悲伤纾解的阿远(《恋恋风尘》)••••••他们以不同的精神气质彼此交融、作用在我的身体里。

有一次,在杭州之江路上,我目睹了一场致人死亡的车祸,我主动跟交警说我是目击证人,后来还打车去了警局去做笔录,这么做,除了我内心深处存有的正义感外,我当时想到的就是《说出你的秘密》那个苦等证人的画面,电影就是这样影响了我与这个世界的关系。

博士后出站后,我来到浙江师范大学工作。那些十多年前淘来的光盘又一次通过物流运到了金华,但我再也没有打开过。

学校里的电影FTP强大得很,而像电影天堂、飘花、小浣熊等网站影片几乎应有尽有。电影市场繁荣了,我更是经常去电影院看刚刚上映的新片。我再也没有买过DVD,就连上课,我都会打开爱奇艺、B站找想要的影片播放,有时候还会打开弹幕,与网民们一起吐槽与共享看片的狂欢。而且现在好多电脑,比如我用的MacBook Air连光驱都没有了,你说DVD还有多少存在的必要呢!

今天我坐在学院新改造的咖啡馆里。窗外春雨如酥,被雨冲洗过的树木在氤氲中,就像列维坦的画,绿得密不透风。

隔着15、6年的辛苦路,当我回忆起这些淘碟往事时,我又想起那个在不同音像店流转的少年,那个告诫要每天看完一到两个片子还认真做笔记的自己。我就像安迪一样,靠着多年的坚持努力和对自由的向往,穿过那些曾经幽暗的岁月,一直在寻求心灵自由的故乡——芝华塔内欧。

而我的第二故乡保定,我已经很少回去,就像被风吹走的树叶,再也很难回到枝上。尽管它现在是雾霾最为严重的城市,但我还是会偶尔想念起它,想起我的老师、我的朋友。还有,北院的大电教教室、金唱片里的螺旋式楼梯、4路公交车、闫家驴肉火烧、大棚门口的雪花酪、谭记旺品的鳕鱼……都构成我韵味绵绵的怀旧元素和符号。而DVD,作为时代更替的物语,既承载着一代影迷的集体性缅怀,也成为我找寻青春存在感的线索,它细密而清晰,绵长地刻录着苍白青春的记忆。

就像聂鲁达的诗歌所写:我的青春,如果我离开了,而你没有;我的青春,如果你离开了,而我没有;请不要给悲伤更大的田野,因为没有什么比我们一起走过的地方更辽阔。

《恋恋风尘》组图,献给那些大风吹过的日子。