人的命运究竟是什么?

难道我们真是朝生暮死的蜉蝣存在?

整个人类,纠结在一起,又为了什么?

所有这些深沉的思考,构成历史哲学。

围绕全人类纷繁复杂的历史活动,一如每个人点点滴滴的生命活动,必有一个超乎其上、而又寓于其中的本源、特质、意义,揭示这些本源、特质、意义的思想,即历史哲学,又称“历史思想”。

孔子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

圣人的思想必时时被这一终极问题(“道”)所困扰,他才会发出如此决绝的言辞——在某个清澈的早晨,倘若我闻听、洞悉了“道”究竟何在,即使代价是在夕阳西下的一派绯红中,我安然离去,也是值得(“可矣!”)的!

孔子一生奋进不息,就是要向自己、向全人类揭示这一真理,直到他在万物生死相依的深情处,发现了一种温柔恻怛的情感关系,即“仁”,他才稍稍驻足,在这一支撑全人类的支撑点上,反复注力,在晚周乱世中,不惜颠沛流离,向昏乱的社会,揭示这一根本之“道”、传播这一根本之“道”。

然而,无明的势力一旦纠结,就无比强大,他晚年在孤独寂寞之中,著成《易传》、《春秋》,即以玲珑剔透的澈悟、以广大自由之道,把握万象奔流、世变纷纭,遂垂为精神之不朽、万世之宏纲。他忧郁的眼睛,注视川逝的流水,发出深沉的喟叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”

那万千奔流的“逝者”背后,巍然、井然、灿然而浩浩不息的“不舍”者,又是什么呢?惠特曼在《草叶集》中,吟咏着:“青年赤裸的胸脯上生长出的柔软的芳草、一切坟墓侧畔永生的秀发、那穿透一切现象的唯一现象,又是什么呢?”如此言说,如此思考,困难在于人世的局限——纷纭万象,不假思索、不待言谈,便一泻千里,又如何思之、议之?

人类存在了近万年,思出了什么?议出了什么?马可·奥勒留曾言:“人世如客船。很多人上船、下船,就此消失……”如是,那些来去无踪的人生,有何意义?那始终摇摆、漂泊的“人世之船”,又因何存在?这一切,岂不沦为宇宙间最残忍的儿戏?

这百年之生,这万年之群,又能言说什么?

圣奥古斯丁言:“每当我思考生命,我都无语而泪流……”怎样巨大的空虚,默然轰鸣着,盘旋在人世之上!

如高悬在一切感受与思维之上的利剑!

近代以来,人类历史更呈现出空前的“荒诞”与残忍:由于人类技术驾驭自然环境的能力空前增长,人类的灾难也伴随而涨,迄今不可遏制。

二十世纪与二十一世界首要的哲学智慧,之所以聚焦于历史哲学领域,主要源于这样一种荒诞绝伦的历史情境:近代早期,作为哲学主流之一的启蒙主义思想,在实验科学以外的所有社会人文领域,全遭遇到不能深刻的惨败。

从法国革命到两次世界大战、冷战、恐怖主义的泛滥,种种横加于普遍人性、历史、生态上的浩劫、摧残、破坏与灭绝,让全球社会日益清晰地目睹了、洞察了一个“完全失败的社会变革方案”(启蒙主义改造方案)的破产,其罪恶企图,即以一个独断而虚幻的、草菅人命的意志,将过往人类文明长期累积而成的一切社会-生态成果,予以废墟化、荒漠化、非人化。

启蒙主义以弥天大谎的神话形式,统治一切器物、制度和精神产品,任何对此表示异议的思想,都被宣判为“前现代的、不入流的、被淘汰的、注定要被扫入历史垃圾堆的”,都被打入“现代思想”的冷宫。

反复自我吹嘘“理性自律”的启蒙思想,最终以“非理性”的异化面目出现,卡尔·马克思正确地指出了这一巨大的“异化”;黑格尔却为此巧辩,说是什么正反合的“辩证法”;更粗俗的乐观主义者一再宣称“这是必要的阵痛”,全然不顾的是,万千“怪胎”,以两百年的工业污染(“阵痛”之一),以全球生态环境的巨大破坏,以每年数千万的、难以善终的残病人口、数百万残疾儿童的不断出生、惨遭遗弃为代价,装点着现代文明的钢铁大厦。

这可怕的“阵痛”哺育了怎样的怪胎?

蒙田、维柯、赫尔德、迈斯特、爱德蒙·伯克、叔本华、尼采、海德格尔、雅斯贝尔斯、汤因比、罗马俱乐部的诸多科学家们,一再发出醒世的警告:“人类历史走向了错误的方向!”

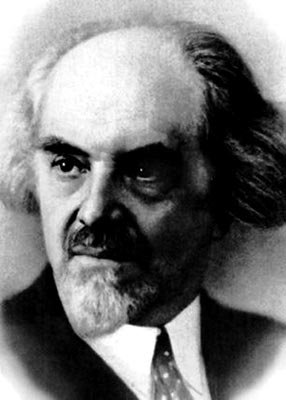

尼古拉·别尔嘉耶夫(Nicolas Berdyaev,1874-1948年)就是敢于直面“人的命运”,以伟大卓绝、孤寂而荣耀的哲学努力“直面全人类文明困境的思想家”之一。作为20世纪最具原创性、最有影响力的俄罗斯思想家,他的哲学,以理论体系庞大、思想精深宏富而享誉世界。他一生共发表有43部著作、500多篇文章,他自称,其全部著作的总标题,是“《人的命运》”。

1874年3月6日,他生于基辅。他的家庭,属于俄国的开明贵族阶层,受到西方文化较大的影响。这使他从小就怀有贵族的孤傲,又全身心地追求自由。1894年,别尔嘉耶夫考入基辅的圣弗拉基米尔大学自然学系,一年之后,转入法律学系。1898年,他因参加左派学运而遭到逮捕,并被学校开除。在审讯期间,他发表了自己的第一篇文章和第一本书,1901年,他被判流放沃洛格3年。1904年,别尔嘉耶夫来到彼得堡,参加《新路》杂志的编辑工作。不久后,他和布尔加科夫等人又一起创办了《生活问题》杂志。1911年,别尔嘉耶夫出版了他的第一部哲学著作《自由的哲学》。十月革命以后,别尔嘉耶夫创建了“自由精神文化学院”,在高级研讨班上讲授自己的理论,并一度担任莫斯科大学历史和哲学系的教授。1922年,他两度被捕,因坚持己见,被驱逐出境。别尔嘉耶夫开始了长达26年颠沛流离的流亡生活。先在德国柏林居住,后定居于法国郊区的克莱芒。为了坚守自己的哲学观点与道德立场,他最终被迫客死他乡。

在侨居国外期间,别尔嘉耶夫写出了一系列具有重要历史意义的伟大哲学著作,这些著作为他获得了巨大声誉,使他跻身于当时欧洲最重要的哲学家的行列,他被誉为“当代最伟大的思想家和预言家之一”。1947年,别尔嘉耶夫以充足的实力,击败同被提名的候选人、著名神学家卡尔·巴特和著名哲学家雅克·马里坦,被英国剑桥大学授予荣誉神学博士学位,这也是别尔嘉耶夫一生中获得的唯一的正式学位。

《历史的意义》是别尔嘉耶夫的历史哲学代表作。

1919-1920年间,他在莫斯科精神文化研究院开办系列讲座,这些讲座笔记,经本人增补、完善,结集出版后,被译成各国文字,引起广泛关注与赞誉。

峰按:人类各种“权威知识”的不可靠,中外一概,俯拾皆是:譬如,有关“存在主义”,依据那个可疑的“一般认为”,作为现代哲学的重要流派——存在主义,其主要代表人物是德国哲学家海德格尔、雅斯贝尔斯和法国哲学家萨特。美国普林斯顿大学哲学系教授瓦尔特·考夫曼在专著《存在主义》中开列专章予以论述的西方作家有:陀思妥耶夫斯基、克尔凯郭尔(齐克果)、尼采、里尔克、卡夫卡、雅斯贝尔斯(雅斯培)、海德格尔、萨特、卡缪。其中,以哲学写作为主的,只有尼采、雅斯贝尔斯、海德格尔、萨特四家而已。

这个“一般认为”或“权威知识”,严重忽视了影响巨大而深远的“俄罗斯存在主义哲学”的伟大贡献;而且,更不幸的是,尼古拉·别尔嘉耶夫、谢尔盖·布尔加科夫、舍斯托夫、索洛维耶夫、谢苗·弗兰克(此前《清风庐》与我在中国日报中文网《天下专栏》里曾专文讨论其思想)等全球范围内的大哲学家,都被这些“一般认为”的“权威意见”(实则错谬百出,却自封为权威,用以压制不同意见)错误地归入“宗教哲学家”一类中,远离了英美、欧陆哲学界及其主宰下的中国哲学界、知识界的思想视野。

根据这些错谬的“权威意见”,似乎上述俄罗斯哲学大师,仅仅论述“宗教问题”而与当代“世俗化、碎片化生存”的大众读者、知识精英们“关系不大”。如此错误、荒谬的分类与粗率“命名”,再加上当代全球尤其是中国,正经历着全球最大规模、最激烈程度的“世俗化生存”的社会实验,这些产生巨大影响的哲学体系的伟大建树者,被人为“隔绝”在全球哲学思想的潮流之外,受到冷落、忽视、曲解。

直至2008-2016年前后,美国、欧洲金融寡头蓄意发动的金融风暴、经济危机不断横扫全球各主要经济社会体、全球生态崩溃与社会动荡不断加剧,人们逐渐警觉于西方启蒙主义误导下的全球化实则“西方化”社会模式的深刻弊病,俄罗斯、中国等深深扎根东方大国文明传统的哲学家对“西方化”诸多流弊的全面反思,才逐渐引起注意,上述哲学大师的学术思想,与我所谓的“民国七贤”的伟大智慧一道,构成21世纪文明新生的重要精神资源与道德源泉。

别尔嘉耶夫以深刻而敏锐的历史洞察力与预见力,在1919-1920年的莫斯科的冬天,清晰揭示了“历史哲学问题”在历史上和20世纪中的凸显:

世界历史上特定时刻里特别剧烈的历史灾难和骤变,总会引起历史哲学领域的普遍思考……法国大革命和拿破仑战争以后,人类思想也转向了历史哲学领域的理论,试图弄清历史进程。历史哲学在约瑟夫·德·迈斯特……的世界观中起了不小的作用。我想,无可争辩的是,不仅俄罗斯,而且全欧洲和全世界都正在进入一个悲惨的发展时期……这种节奏只能称作最危险的节奏——火山的根基原来是在历史的底层土壤中,一切都动摇了,我们得到的是“历史”极紧凑、极剧烈的变动印象……

别尔嘉耶夫置身于欧洲剧烈惨酷的历史变动之中:法国大革命造成法国人口八分之一的无辜惨死,紧随其后的拿破仑战争,造成全欧洲的大动荡、大流血;正是这些惨痛的历史教训,激发约瑟夫·德·迈斯特写出《主权之研究》、《宪政生成原理》等辉煌巨著和爱德蒙·伯克《法国革命反思录》对法国革命的全面批判与否定性评价;伴随维也纳会议对拿破仑战争与动荡的不彻底消毒,欧洲工业主义扩张,激起三大冲突:1,资本对国内劳工的剥削,激发劳资对立和左派乌托邦激进主义政治实践;2,各民族国家之间的冲突,爆发了空前惨烈的两次世界大战;3,西方列强对非西方国家的大举入侵、剥削,激发各非西方国家的民族主义、激进主义的政治运动。

三大冲突的思想根源,都是被维柯、赫尔德等人文思想大师一再批驳的、幼稚而偏狭的启蒙主义思想,这一思想所标榜的、不切合历史与人性实际的政治幻想,伴随每一个被工业化浪潮,卷入城市工厂、被迫生活在贫民窟、地下室的青年农民的求生欲望中,一再喷发激烈冲突与破坏的毒焰,直至动荡、战争等惊天狂流,把这些无辜的青年民工、工人、幼稚学生彻底吞噬……

人们不禁深思——近代历史,何以如此荒诞、残暴?

那些无辜者的鲜血为什么一次次白流?

世界的过往与未来是什么?

人类的长治久安之大道,究竟在哪里?

作为这一切历史动荡的亲历者、深入观察与思考者, 痛定思痛,别尔嘉耶夫在凄凉颠沛的流亡生涯中,写出了全面反思人类精神、历史哲学的一系列巨著,仅专著即达43部之多,堪称“但丁式的伟大流亡英雄”!

他在《历史的意义》开篇设问:

什么是“历史的东西”?……业已确立的历史基础开始从根本上动摇,历史运动、历史灾难和历史激变层出不穷,尽管节奏快慢不同,但井然有序的基调和完整生活的协调已不复存在。于是,二元性和分化开始了:认识主体并不感到自身直接和完整地存在于历史客体中……主客之间断裂了,反射之主体脱离出他直接所在的生活,与这内在生活,即“历史的东西”相脱离。……

别尔嘉耶夫揭示了启蒙运动与工业革命之前,人类生活的“井然有序”和“完整协调”特质,这一特质的获得,根源于人将自身纳入宇宙天地大一统的生命秩序之中,他与自然环境、社会、人文环境水乳交融、协调一致,他处于存在哲学所谓的“在家状态”。

伴随启蒙运动和工业革命,人的命运出现了根本逆转。

他被从宇宙自然秩序和社会人文绵延中“连根拔起”,抛入大城市的机器生产和贫民窟中,每日如牲口一样,被八小时工作制驱赶着、催逼着,疲于奔命于工作场所之间;与此同时,启蒙主义以伪善的仁慈,在其兴办的各种慈善机构——从工人识字学校、医院、收容所、感化院,一直到以训练“人力资源”为唯一目标的各级学校、大学、研究院中,不断悄声鼓励着:“这就是你的专业、你的职责、你的幸福……你必须如此,痛苦是暂时的,光明在前头……别理睬叔本华、尼采等等那些狂人、怪人,他们早晚被送入疯人院……”

那些扛着行李卷、傻傻地步入城市的乡村年轻人,带着广大乡村的泥土,炫目于大城市的五光十色,在这些娓娓道来的“体制自我证明、自我实现的启蒙神话、各种近代制度与传媒嗡嗡织成的骗人低语”的催眠下,心甘情愿地“驯服”下来,听命于工头、承包商、校长、主管们的指派,穿上工作制服和各色校服,埋头于学习大机器生产的各项流程,成了查理·卓别林在《摩登时代》开始时描绘的、被驱赶进入牲口栏中的熟练工人、文职人员、教书匠,成为继续重申那些“体制的神话与低语”的帮凶。

别尔加耶夫以贤哲的睿敏,揭示了“认识主体”(人)与认识客体(社会历史进程)之间的“二元分裂”:人被驱赶出“历史”之外,不复能左右自身,更无从过他曾经拥有的生活,那乡村牧童、那嬉戏的少年、那清澈河流中浸满赤裸身躯的耀眼青春,那从高山巨川上,腾空跃出的亮丽激情……

一切内在生活(历史的东西,即值得为之生活的东西)都烟消云散了……

(未完待续)

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds