什么是至关紧要的事情?

我们的生命。

问题随之而起:我们是什么?

我们是每一个人。每一个单独的个人。

每个人单独面对自己的生死之谜。

每个人在谜之浓雾中跋涉。

每个人在谜的泥潭中挣扎。

在跋涉和挣扎中,人总想向身边的、同样在跋涉和挣扎中的他人诉说一些什么,似乎这种分担可以减轻自己的恐惧。

殊不知:他人的恐惧和迷惘,比自己的还多!

但每次在与他人的交往中,自己的恐惧和迷惘似乎减轻了一些:自我被分担了。

分担也有分担的危险:

久而久之,自我成为他人决断、他人意见的附庸。

当自我回归自身,也就回归了永恒的暗夜与寂静,

回归了永恒的生存之雾。

存在的微光闪烁于何处?

寂静的黑夜中,每个独自行走的人都用歌声驱赶这种恐惧。歌声寂寞地回到嘴边:你仍然独自一人。

但似乎空气中多了一个呼应者,这呼应者给了你继续前行的勇气。

我们就是我的呼应者、分担者。

我们就是每一自我的恐惧回声。

自我领悟、自我把握,指向生命的终极意义。

生命就是生长的天命:即自然创造出一个生命来,这一创造不是盲目和无谓的,而是将某种天生注定的东西注入这一生命,让这一生命不断生长,以实现这一“天命”。

生命进程的历史表明:每一生长的进程都是为了建树起、挺立起一个自我:当婴儿第一次注视这一世界时,当少年第一次展开崭新的课本时,当青年第一次将嘴唇贴向恋人时,当父亲第一次接过自己新生的骨肉时,当棺盖平静地合拢、人的灵魂第一次脱离躯壳而展翅飞翔时,这一切,都是为了一个意义:完成、造就一个独立的自我!

每一片阳光中舒展的草叶,都为这一目的而存在、而生长、而凋谢。

因为每一片草叶都是不同的!

因为每一个自我都是不同的!

对我来说,古今中西贯通的、普世圆融的大一统智慧,是建构起奋然超越启蒙-自由-实用-实证主义横加给全宇宙、全人类的独断预设、错误区隔与重重束缚的新型全球文明——大一统文明的精神基础;在这方面,最伟大的代表人物,一是中国的孔子,一是美国的惠特曼。

孔子仁爱学说是人类相处之道。

而惠特曼的肉体与灵魂之间的融贯,则是人类自身安立于广大坚固、自由自在与美妙无双之道:

灵魂,

无止无尽,——比赭黄而坚固的土地还长远,比涨落不定的流水还悠久。

我要写出物质的诗歌,因为我认为它们正是最有精神意义的诗歌,我要写出我的肉体和不能永生的常人的诗歌,因为我认为那才是我的灵魂和永生的诗歌。(《从巴门诺克开始》)

惠特曼告诉我们,离开肉体,没有灵魂;离开死亡,没有永生;离开物质,没有精神;离开了易灭的自我,就没有那永生的一切!

惠特曼一劳永逸地终结了数千年的西方哲学神话——柏拉图凭着花言巧语、巧布迷阵(譬如《会饮》宣称“在生灭、增减、流逝、变易之美之上,还有一个不生灭、不增减、不变易也不流逝的美”,用以掩饰他笔下的苏格拉底对希腊著名美男子阿西比亚德美色的垂涎)虚构出一个现象/本体两分的乌托邦世界——之自欺欺人;也终结了更久远的基督教等一切宗教神学所建构的更大虚幻——肉体有罪,必须赎罪以便进入天堂——之弥天大谎,惠特曼勇敢地与之告别:灵魂,就在独立的自我、易灭的肉体之美与自由之中!

如此,才能读懂《从巴门诺克》里抒发的爱情:

我要歌唱伙伴之歌,

我要指出只有什么东西才能最终把一切结实的连接起来,

我相信他们要建立人类之爱的理想并从我身上加以指出,

因此我要从自己发散出那威胁要烧化我的烈火,

我要把长久窒闷着的火焰的掩盖物揭开,

让它尽情地烧个痛快,

我要写出同志之爱的福音之歌,

因为除了我,谁还明白爱的悲愁和欢乐?

除了我,谁还是同志诗人?

惠特曼强有力地揭示了爱的福音——同性爱与异性爱——能超越一切区隔、纷争,“把一切结实的连接起来”;而《草叶集》(1855)就是这一伟大“连接”的旷古绝今之作。

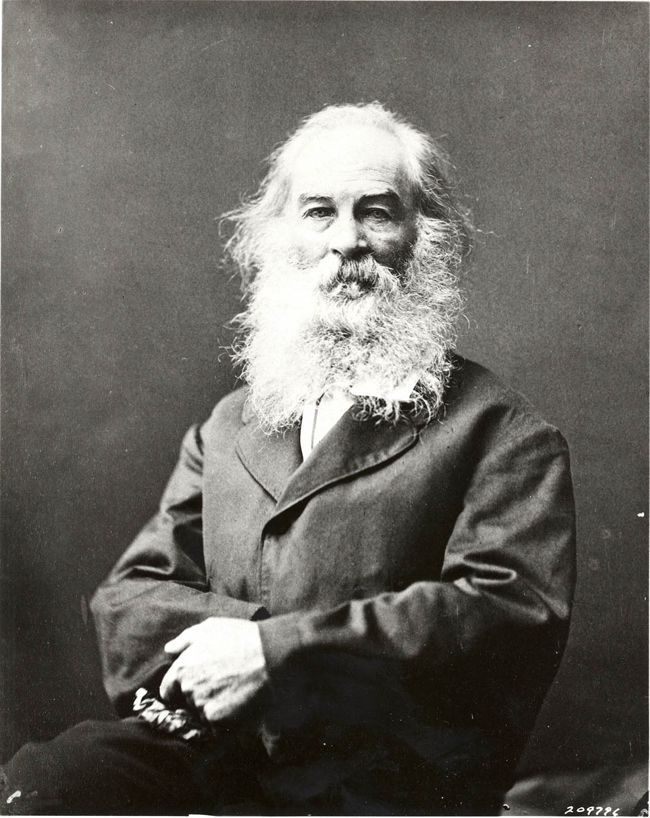

现代美国诗圣瓦尔特·惠特曼(1819-1892),是现代自由开放社会的一大根基——独立人格与幸福人生的伟大歌手。

惠特曼一方面讴歌物质进步,同时一眼看穿了世俗生活争名逐利的空虚可怜,毅然决然致力于幸福的两大要素——将自我深深浸入大自然和将自我从世俗迷妄中奋力予以挣脱的伟大意志力。

惠特曼的巨著《草叶集》被尊为“当代神曲”,是现代人追求人格独立的不朽经典,而惠特曼本人的思想、生活,作为北美新大陆文明的表率,与中国古典智慧遥想呼应、彼此互补,他的人格自治的伟大理想,一如孔子的道德自治的仁爱学说,堪称全球智慧的两大巅峰。

在惠特曼的著名散文集《典范岁月》(Specimen Days,一译《典型的日子》,1882)中,惠特曼再次凸显出自己作为“全球诗人之王”那种力拔山兮的伟大气魄,其力透纸背的雄浑、顽强、豪迈,真如雄壮健美的种马,在北美的开阔原野上,奔驰、跳跃:

当你在商业、政治、交际、爱情诸如此类的东西中筋疲力尽之后,你发现这些都不能让人满意,无法永久忍受下去——

那么还剩下什么?自然剩了下来;从它们迟钝的幽深处,引出人与户外、树木、田野、季节变化——白天的太阳和夜晚天空的群星的密切关系。我们就从这些信念开始。

文学高高飞翔,被加了猛料,以致我们的日记如同寻常的微风,或一掬待饮的清水。……我喜欢真正的农场小路……在那另一片田里,玉米的长穗在拍打着——这样一直来到池塘边,池塘由小河扩张而成,孤绝而美丽,周围是年轻年老的树木,隐秘的远景。

这才是高高飞翔的“文学”,被加了哲学或诗意的“猛料”。

惠特曼文学的伟大,源自其“孤绝而美丽”的独居生活,这种生活,要求他密切地、热烈地观察自然、人性,然后毫无苟且地将之描绘出来:神赋予他完全忠实自身本性的海洋一般壮阔的勇气和能力,因此他的《草叶集》和《典范岁月》才臻于不朽。

惠特曼确乎深入到大自然活力的最深处,似乎宇宙力量真的把他当成儿子与情人,将他置于北美大陆丰美壮阔的风景和流荡的微风中,领悟出一切存在的精神内涵和美妙意蕴:

于是,继续闲逛,来到柳树下的清泉旁——水声柔和,如叮咚作响的杯子,将宽如我脖颈的水注入一条相当大的溪流,纯净而清澈。在缺口处,溪岸拱起……如嘴唇状的屋顶——永不止息地潺潺着,潺潺着——似有深意,说着什么……吸引我的还是那无可比拟的柔和汩汩声。这一切是如何生长进我内部的,日复一日,全都和谐一致——那野性的、刚可察觉的芳香,斑驳的叶影……啊溪流,以你的语言,继续絮语下去!我也将表达在岁月和进程中收集到的东西,本土的、地下的、过往的……接受、复制、铭记那来自你的信息。

阅读惠特曼的散文、诗歌,你会感同身受地明白:

19世纪的美国,真是神所施惠的大陆,尽管各种社会问题也都存在,但尚未达到激烈冲突、爆发政治动荡的程度,惠特曼、梭罗、爱默生、爱伦·坡等伟人生活其中,宇宙万物赋予人性的那种简朴和豪迈、大自然的恩惠、民主自由环境下人民的自豪感,全在这些伟人的笔下忠实流露出来,令人悠然神往、浩然追随之。

惠特曼的一生昭示着:伟大作者,是能从时代氛围中,傲然孤立出来,一生孤独、勇敢探索、昭示未来的人。

惠特曼在《典范岁月》一篇简短悼念文字“朗费罗之死”中揭示了自己的时代以及社会环境:

他是我们物质主义的、专断独行的、拜金的盎格鲁-萨克逊种族最为需要的,尤其是当今时代的美国——这个时代受到工厂主、商人、金融家、政客和零工的专横控制……

比起20世纪的两次残酷的世界大战、各种内战、局部战争、大清洗、种族灭绝、生态灭绝、恐怖主义与经济大萧条来,19世纪的美国,还真算是——得天独厚的呢。

惠特曼在“办报纸”一文中回忆说:

我的第一次真正冒险是在《长岛人》上,在我那美丽的亨廷顿镇办起的,那时我大约20岁……有人鼓励我在出生之地办一份报纸。我去纽约,买了印刷机和铅字,雇了个小帮手……买了匹好马,每周一个白天和一个晚上,到乡下分送我的报纸……直到我做了《布鲁克林鹰报》的编辑……

当时美国的民主政治刚起步,报纸舆论十分自由宽松,惠特曼可自行出版发行一份报纸,并由此登上文坛。如今,纵有惠特曼之才,也无法施展其才华与抱负:政府审查制、官僚制的铁笼完全控制了一切公共生活与私人表达的空间,惠特曼、梭罗、爱默生、爱伦·坡等一流贤哲,也只能沉默、沉沦、甘心被埋没了。

在总结自己的伟大文学遗产——无人能为之总结——时,惠特曼以伟大哲人的气魄说:

忠实于我的感官和接受能力……在精神及其相关事情上力守信诺……这里的文字未作任何修订——我是如此担心失去句子上附着的户外气息、阳光或星光,我不敢去干预或打磨它们……大自然才真正是一切,是法则、标记与证明的最高结果。……我幻想过某种没有肉体的人类灵魂,来做出它的判决。

惠特曼将一切人生挫折与各种失意(包括他与英俊男孩哈里·斯塔福德的爱情,俩人曾交换戒指,彼此发誓永远相爱;但后来,因哈里结婚娶妻而出现波折,这是同性爱被异性恋婚姻霸权破坏的一例)提炼为永生不朽的诗歌、散文与哲学沉思。

他曾数度犹豫:如何为自己最后岁月的笔记命名,最后定为《典型的日子》(余译为《典范岁月》),并且总结自己的哲学见解为——“自然和民主”,是最高的“道德”秩序:

最后谈谈道德。马可·奥勒留曾说:何谓德行,只是对自然鲜活的、热忱的同情而已。也许,所有时代……真正的诗人、奠基人、宗教和文学的种种努力,本质上一直如此,将来也如此——那就是将人们从其顽固的迷失和病态的抽象中,带回到无价的平等、神圣、原初的具体之中。

与伯特兰·罗素的卑俗之作《西方哲学史》所谓“罗马哲学只是对希腊哲学的模仿,鲜有新意”截然相反,古罗马哲学才是西方哲学的高度成熟与精致,一如古罗马帝国与西汉王朝遥遥对望、并立不朽——恰如启蒙主义以来近代西方主流史学,为了标榜欧美近代民主制,遂虚构伪造出雅典民主制的“辉煌”,实际上,雅典的城邦民主制,极其蹩脚、混乱、黑暗、错谬百出,除了无辜宣判苏格拉底死刑、以“提洛联盟”欺压其他城邦,屡屡造成希腊内乱并最终葬送希腊文明外,一无是处,根本无法解释亚里士多德《雅典政制》所记载的政治紊乱与希罗多德《历史》所记载的雅典等希腊城邦对殖民地的掠夺、奴役和穷兵黩武,与中国全盘西化派史学,肆意编造中国历史是封建专制的一团漆黑,如出一辙——

阅读、深思伟大的惠特曼所援引的伟大的古罗马皇帝、贤哲马可·奥勒留的名言——“何谓德行,只是对自然鲜活的、热忱的同情而已”,你能立即领悟出我所谓的“从孔夫子到惠特曼,普世圆融的大一统智慧”的奥妙所在——我常在大学课堂上一再向学生呼吁:“睁大你们清澈的眼睛,放下手里的电脑、手机、烂污的资料、论文、专著,放眼观看;象现象学家那样,不要思考,而要观看!观看什么?观看智慧,如何从万千意见、表达、资料上,挺拔而起——把生命、灵魂、才华,用在刀刃上——明白了吗?!”

大学课堂上的傻鸟们,仍在电脑、手机、资料的碎片上,昏昏然,匍匐着……真是不能挺拔、不堪造就的一群!

譬如,观看这句清新简洁如日月、神谕一般的名言:

何谓德行,只是对自然鲜活的、热忱的同情而已。

马可·奥勒留要告诉我们什么?

惠特曼要告诉“未来无数世纪的他的听众”——什么呢?

德行,不是固守某个教条,而是始终富有鲜活、热忱的同情。

对什么的同情?对自然万物,对一切!

孔子回答樊迟(与在电脑、手机、资料的碎片上,昏昏然,匍匐着的大学生一样,愚昧总是代代传承)说:“仁者,爱人”。

一个活生生的、与你同样的——人,你善待他,不也就善待了你自己,善待了使你、他、一切人如此这般存在的理由(道)了吗?

樊迟不解,还去问子夏。子夏又费尽唇舌,再细致分疏一遍。

孔子目送樊迟,心存更大悲悯:“困而不学,民斯为下。”

好学深思者,历千百载,一语中的:“生生之谓仁。”

仁爱之德行,就在于对自然万物“抱有鲜活的、热忱的同情”(奥勒留),让自然生命“一任生命如此自行其是下去”而不加以独断、阻遏(详昨天《清风庐》和中国日报中文网《天下专栏》,笔者有关“中国之为中国”的相关论述)。

如此,我们才能领悟,为什么程朱理学“灭人欲、存天理”之说,才是对儒家哲理、普世圆融的大一统智慧的全面误解!

为什么会出现这种“全面的误解”呢?

惠特曼告诉了我们原因:“将人们从其顽固的迷失和病态的抽象中,带回到无价的平等、神圣、原初的具体之中”——从樊迟、程朱理学,一直到卢梭、康德、黑格尔以及中国全盘西化派,贻误千百年的错误在于:“病态的抽象”——樊迟笨拙地求证“仁”的定义,却不懂得直面一个人、一件事;程朱理学在天理/人欲之间错误设置的区隔;卢梭康德黑格尔等妄加独断的启蒙哲学抽象(详《清风庐》全部文章)——从而陷入“固执的迷失”,忘记了万物“无价的平等、神圣、原初的具体”!

而这,恰是孔夫子-惠特曼的最高奥义:直面每一个人、每一个活生生的生命,除了善待之,除了爱,人类没有出路。

爱的福音,是照亮自然、历史、人性、肉体之欢(同性/异性/双性性向)、灵魂之交合与默契、友谊、温情、人类因彼此谅解而各自获得的广大自由,是拒绝一切独断和区隔的美丽彩虹。

此之谓:道、德、天命、自然。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwinds