《大戴礼记》乃孔子儒家“大道学派”(现代奇哲熊十力《原儒》命名)之政治哲学代表作,乃儒家古典宪政思想的辉煌巨著之一。满清名臣、经学大师阮元赞王聘珍《解诂》“义精语洁,恪守汉法,多所发明……能使三千年孔壁古书无隐滞之义,无虚造之文,用力勤而为功巨矣。”

所谓“孔壁古书”即指汉武帝时代被发现于孔子故宅墙壁中的、以先秦篆文书写的儒家经典《尚书》、《左传》、《周礼》等奠定中国古典宪政的伟大文献,这些文献遭到当时主持朝廷学术的一些今文学派官员的排拒,无法列为朝廷经学正统,长期处于“在野”的学术地位。

《大戴礼记》即其一,乃晚周秦汉时代儒家诠释孔子礼学(古典宪政之学)思想的政治、社会、人生哲学等重大宪政问题之哲学论文集,由西汉礼学名家戴德(称大戴)、戴圣(称小戴)分别传习之,称《大戴礼记》和《小戴礼记》,二戴影响巨大,不可偏废。

西汉立于官学者乃传习秦汉隶书所写之儒家经典“今文经”的今文学派,依据孔子故宅墙壁所出、以先秦小篆体写成的“古文经”及传承其学的古文学派,长期不能纳入官方学术体系,遭到今文经学盘踞者所持“利禄之谋、门户之见”的极力诋毁、排斥。西汉晚期著名学者刘歆积极主张将孔壁古书《左氏春秋》、《毛诗》、《逸礼》、《古文尚书》等最能代表儒家大一统古典宪政思想的著作,立为官学,设博士讲授,配备博士弟子予以传承,遭今文学官的一再反对,未果,刘歆《移太常博士书》怒斥其为“保残守缺”。

西汉平帝时,王莽当政,将刘歆主张的“古文经”立于学官,东汉王朝建立,因王莽篡汉之故,恨乌及屋,将古文经再度摈弃不立,朝廷所立十四经学博士,皆为今文经学。尽管如此,伴随古文经大量流布民间,古文经学不胫而走,在中国民间已大为兴盛,许多今古文经学家均破除门户之见,相互大量采纳古文经、今文经的记述、诠释,东汉郑玄、贾逵、马融等名儒“遍注群经,博采兼综”,朝廷在石渠阁、白虎观等地多次召开今古文经学“融通合一”之朝廷官学会议,最终确立、恢复了“今古文经学博采兼综、经世致用”的儒家经学根本宗旨、宪政精神,兼收并蓄、博学洽闻、贯通古今的新的经学学风,在朝野上下,蔚然勃兴,声势浩大,影响深远;如此,经学今古文问题在汉末,历经魏晋、六朝、隋唐、五代十国、宋明等诸多王朝的反复辩证、踵事增华,这一历史问题早已“不成问题”,近儒钱穆《先秦诸子纪年》、《两汉经学今古文平议》等,更可谓此一问题之“盖棺定论”。

由于《小戴礼记》被东汉晚期著名学者郑玄予以出色注释,被唐代朝廷列为“正经”之一,作为科举考试的指定官方教材,研习者趋之若鹜,遂大兴于世;而《大戴礼记》,虽然也经北周学者卢辩注释,但毕竟注释者不太知名,因此影响不广,没有能够列入朝廷“正经”之中,故而历来受到相当程度的忽视。

依予所见,《大戴礼记》大量征引《周礼》、《逸礼》等古文经,完整呈现了儒家经世致用、广大自由、光明瑰丽的学风道统、古典宪政之宏伟视野,完整呈现了晚周、秦汉直至盛唐、宋明,一以贯之的儒家政治、社会、人生哲学,完整呈现了汉儒历经今古文末流之学派藩篱、门户之见,直至汉末重归“博采兼综、经世致用”的儒家正大光明之学风道统之伟大历史轨迹。今古文经学之荟萃、融通,兼综为一,《大戴礼记》与唐代撰集而成、列为定本、刻于石经之《十三经注疏》同为古典宪政之垂范天下之基本文献;《大戴礼记》本当与《古文尚书》、《左氏春秋》等,同列为儒家宪政思想集大成之作,巍然垂为“中国儒家经典传承之正宗”,官学讲授,私学修习,朝野传诵,允称巨典,汉唐文明得以不断萃取其宪政精华,《大戴礼记》与《古文尚书》、《左氏春秋》等古文经所饱含的伟大宪政精神,以“敬天保民”、“君臣士大夫共治天下”为宪政哲学宗旨,历“三公九卿制”、“大夫、士绅、乡贤制”、“三省六部制”等宪政治理体系之沿革与逐步完善,奠定了中华文明长治久安、广大自由、兼收并蓄、稳定繁荣、士农工商“四民并盛”、举世独尊的全球第一大国民经济体与全球第一大繁盛文明的经济社会规模、公共治理的文明典范与不断复兴、不断新生的伟大历史根基。

凡衰乱之世,平庸学者不仅对固有文明传统产生相当程度的怀疑、动摇甚至否定,连同支撑这一文明传统、作为“普遍王道信仰”基础的“基本文献系统”也往往无端遭到怀疑、非议、否定和错误批判。

譬如北宋朝廷,不能收复幽燕,岁输巨币于辽;南宋更是偏安江南,山河破碎,朝不虑夕;偏偏学术思想界不思“拯救时艰”以“经世致用”,却片面偏狭地以“疑古”(譬如欧阳修等)、“新学”(譬如王安石等)为高。

与柳诒征、钱穆并称“国史三大宗师”的缪凤林先生(1898-1959)在《中国通史要略》极赞“有宋一代,百学昌明”,然“经学则颇变于古”,他援引王应麟《困学纪闻》卷八《经说》曰:

“自汉儒至于(北宋)庆历间,谈经者守故训而不凿,《七经小传》(刘敞著)出,而稍尚新奇矣;至《三经义》行(即《三经新义》,王安石著,强行颁为科举取士的朝廷指定教材,峰按),视汉儒之学若土梗”。

缪凤林总评之曰:“(朱熹、弟子蔡沈等)莫不思以其说加之于汉唐诸儒之上。今存宋人说经之书,多于唐者,不啻十倍,虽其发明经旨,或非前人所及;要多自矜新义,不免空疏之弊。”

蒙元入主中原,科举制一用宋儒之说,汉唐经学之博大深湛,一变而为宋明经学之空疏、理学奢谈心性之流弊,再混杂佛老之自私自了之谈,儒家经世致用之伟大宪政弘旨,被遮蔽、被扭曲达千年之久!

《大戴礼记》作者王聘珍挚友、清翰林院编修汪廷儒在《大戴礼记解诂·叙录》(即序言)中揭露曰:“昔朱子谓《大戴礼注》当是郑康成所为。此疑辞,无实据。”

朱熹一派治学,常不加细细考证参究,便妄作狐疑,此理学之固有流弊也;譬如其治易经,《周易本义》开言即错:“易本占卜之书”,乃错误定位,清儒胡煦《周易函书》、今人常秉义《易经图典》言之甚明:易经乃伏羲炎黄尧舜历朝天文官、史官记录上古天文气象物候历法之书,被后世阴阳五行家、风水形胜家所附会,孔子著《易传》力纠其偏弊,朱熹将其定位为“占卜”,大乖本义,史学宗师缪凤林著《中国通史要略》谓之“经学积弊时代”甚恰。

不幸1644年建夷髡奴入主华夏,满清军事占领集团趁中国内乱而长期以高压政策盘踞中国,以残暴手段虏视华夏长达260余年,将远承炎黄尧舜、近接汉唐宋明、推行四千余年以上的中国古典宪政制度体系,尽予废除,士子一言“清风不识字,何必乱翻书”即深深刺痛夷清军事占领集团野蛮无学之底蕴,作者横遭灭门之祸。

如此毫无任何人道与合法性的残暴政权,其笼络天下精英知识分子的唯一手段,就是在僵化科举制度之外,吹嘘、粉饰其违背儒家学术根本宗旨“经世致用”的“考据学”,为“实事求是”之“扎实学问”,让汉族知识分子皓首穷经、百无一用,根本没有过问建夷髡奴“军机”即国家大事的胆识、才具,使之成为被“乾嘉朴学”无形阉割的废人。

当时占据经学统治地位的是古文经学,今文经学学者龚自珍、廖季平等人,目睹晚清国危民困的残破局面,妄想以“孔子托古改制”的今文学派理路,重振夷清政治的内在活力,这已然距离孔子一贯宪政哲学和通经致用学风甚远。

更不幸的是,无聊文人康有为窃取其师廖季平的学术思想,胡乱写出《新学伪经考》、《孔子改制考》、《大同书》等荒诞不经著作,援引启蒙进化史观的浅薄论点,凭其哗众取宠、造成晚清政治开明重大挫折的“戊戌变法”而声名大噪于海外,连同古文经内部的“革命派”章太炎的《订孔》等非议孔子、杂糅诸子佛老印度、标榜小学以考据“国故”等昏乱思想,实则把孔子宪政哲学当成他们兜售其“变法”、“革命”主张的幌子,遭到保守的经学大师梁鼎芬、俞樾,开明的经学名臣张之洞等人的严词驳斥,更遭到近现代国史宗师钱穆批驳。

钱穆在《刘向刘歆父子年谱》、《先秦诸子纪年》、《两汉经学今古文平议》等辉煌巨著对其逐一驳斥,康、梁、章、胡诸人胡乱考据出所谓“刘歆、王肃、梅赜等人”、“遍伪群经”的近代学术冤案,被彻底洗清。

当时北平主要大学的“经学史”课,由于建立在“疑古”派基本判断上,钱穆书出,被迫一一停开;顾颉刚主办《古史辨》杂志,竟考据出“大禹乃一条虫”,贻笑各界大方。

博学通儒饶宗颐先生接办《古史辨》第七期,见其所收论文,均抱持妄生狐疑、胡乱猜测的昏乱之见,遂毅然停办这个昏乱杂志,但其流毒,由于胡适、傅斯年、顾颉刚等人长期窃据中国学术思想主流,阴魂始终不散。

著名美籍华裔学者林毓生在《中国意识的危机》等杰出论著中,进一步深刻揭露了康、梁、章、胡等紊乱荒诞的“国学思想”,实际上乃渊源于、表征着且大大加速了中国人由于夷清国困民穷而对孔子宪政思想所代表的“普遍王权”观念(这是林氏撷取自西方学术的一个政治哲学概念,予谓之普遍王权、大一统古典宪政)及其背后价值信仰系统、基本文献系统的大规模怀疑、扭曲、误解、紊乱与崩溃。

蔡元培、范源濂等执掌中国教育部者,悍然废除中国数千年读经致用的伟大学统;伴随科举制的废除,青年学子、普通大众,已然完全生疏、隔膜于数千年文明传承下来的经史子集基本文献、儒家道德信仰,胡适、陈独秀、钱玄同、鲁迅、吴虞等人,才能或自觉或不自觉地对祖宗遗产“趁火打劫、以售其奸”,标榜“礼教吃人”、“必须死心塌地学习西方”、“全盘西化”等错误主张。

为了伪造其政治与学术的“合法性”,他们悍然将儒家“民贵君轻”的伟大宪政道统,肆意歪曲、野蛮判定为“吃人”、“封建专制”、“一团漆黑”,由于政治势力刻意的“去中国化”和传媒势力(报章、影视剧之类)刻意渲染“厚黑学的历史观”,充斥中国百姓心目之中的“古典文明”,除了宫廷夺权、后宫淫乱之外,一无所有。

中国古典宪政体系、儒家宪政思想真相、经学传承,这些维系全民族数千年屹立不倒的伟大文明根基,被拦腰斩断而荡然无存,愚昧大众、幼稚学生、蠢笨教授们,只能在“全盘西化”的启蒙顽固教条下,仰洋人鼻息、东挪而西骗;在政治上颠沛流离(在美俄欧日之间徘徊不定),在相互残杀(反右、文革)或相互抚摸(某诺贝尔奖获得者批语)下,奄奄了此残生了。

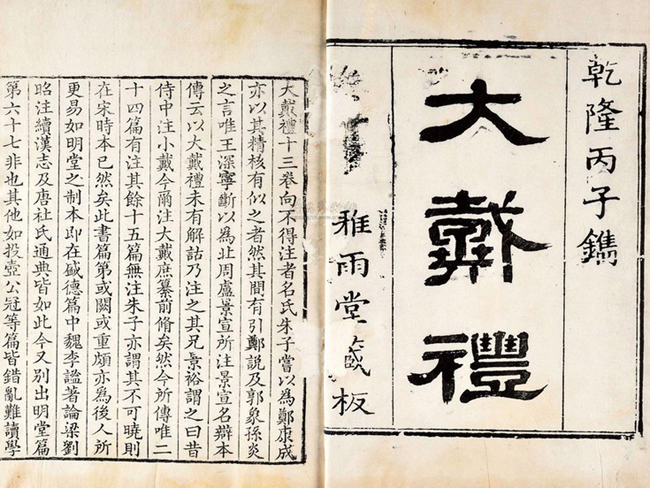

王聘珍一生坎坷而寂寞,巨著撰成,无资予以刊刻,死后三十年,才由其侄子王嘉会等人筹资出版。

其侄“后记”谓:“先伯生平,学丰遇啬,……所侍以不朽者,惟在此书。”允称恰切、沉痛也。

观当代版本(1983)点校者所撰之“前言”, 对作者生平、成就等最紧要事体,语焉不详;却对胡乱“考据”作雾自迷的所谓“历史疑案”、一大堆“疑古”、“辨伪”等夷清及近代学术垃圾津津乐道,读者可弃之不用、不予理会。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwind