近现代史上,第一个鲜明地举起“反启蒙独断、反实证主义”伟大旗帜的欧洲贤哲,被尊为“第一个历史哲学大师”的学者,是意大利人乔万尼·巴蒂斯塔·维柯(1668-1744)。

维柯坚决反对笛卡儿等人倡导的主客对立、主体以“数理的确定性”宰制、割裂复杂而有机的万物生命这一启蒙独断主义的哲学前提,鲜明提出“人只能认识自己的创造物”这一伟大哲学命题,被现当代学者尊为“爱因斯坦式革命”的发起人。

所谓“人只能认识自己的创造物”这一革命性的发现,告诉我们一个牢不可破的认识真理、知识现实:人类的所有经验,都不像启蒙独断主义者、科学实证主义者所设想的,在主客绝缘的条件下,人的主观如“白板”(洛克)一样记录客观印象,再予以整理,使之合乎逻辑(亚里士多德最早提出),从而“认识事物”,从而建立起“不以主观意志为转移的”客观知识。

恰恰相反,人类的生物机体“可以记忆”,人的每一滴血液都传承着、记忆着他的“族类讯息”;在父亲的精液和母腹的温暖体液中,人类就在认识他的“文化环境”;而伴随人的降生,他的“族类讯息与文化环境”就蜂拥而至、纷至沓来,他在受造之初(精子与卵子的结合)、在第一眼观看世界时,他就创造了他的“主观世界”,这一主宰性的意志世界(叔本华)才是他一切经验、判断、意见与行动的“基点”、“准绳”,因此,他信誓旦旦的所谓“眼见为实”的客观世界,不过是他的主观世界(眼睛等器官、自制的仪器与分析逻辑)的构造物。

彻底排除主观意志的客观世界,是虚假的。

启蒙独断主义、科学实证主义之所以作雾自迷、弊病丛生、破绽百出,根本原因在于,卢梭、孟德斯鸠、康德、洛克、霍布斯等人认为,既然“已经”排除了主观意志的干扰,人类终能“认识事物的客观规律”(黑格尔夸诞地形容为“铁律”),从而制服一切自然与人文,最终建立起人类的理性-自由王国。

莫测变幻的宇宙自然与顽固不化的“人性”,无情嘲弄了这些乌托邦与独断论,从而使一切武断、草率、鲁莽灭裂的改变原形毕露,先是捉襟见肘、东挪西搬,再继之以“强不齐以为齐”的镇压和屠杀:以“自由平等博爱”相号召的法国大革命,却造成恐怖的大屠杀、法国总人口八分之一的无辜惨死等一系列大破坏、欧洲秩序的大动荡、路易十四开明专制造成的法国在欧洲第一的国力从此一蹶不振、元气大伤、欧洲经过一番折腾,以完全恢复原状而告终,类似的悲剧在200年里不断重演,迄今尚未见底。

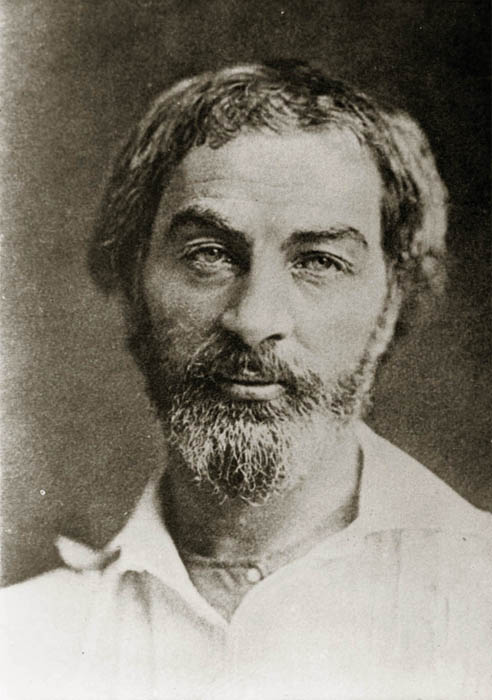

从近代早期的但丁、莎士比亚、蒙田、迈斯特、维柯、赫尔德,再到近代中期的惠特曼、梭罗、坡、波德莱尔、叔本华、尼采、弗洛伊德,一直到近代晚期的维特根斯坦、海德格尔、雅斯贝尔斯、汤因比、加缪、佩索阿、博尔赫斯、垮掉一代,这些天才作者,敏锐发现“启蒙主义的空头支票”完全不能兑现,一如2016年8月的一美元,刨去庞大美元债务,仅剩下约合3美分的等价物(详见前美国国会图书馆研究员尤斯塔斯穆林斯所著《美联储的秘密》一书,吉林出版社2011年版),美国除了挑拨全球动荡、地区混乱、局部战争以从中渔利外,别无出路。

笔者近期的学术反思与哲学写作,即围绕剖析“启蒙独断主义的窠臼与陷阱”(曾在手机微信公号《清风庐》和《中国日报》中文网专栏连载)而展开,目前已获得初步结论:

第一, 西方哲学传统的主流——柏拉图与亚里士多德的主客割裂、二元对立观念,深入西方文明灵魂,是《理想国》的独裁主义、希腊城邦联盟的殖民活动失败并自身陷入紊乱和解体的深层根源所在(详见卡尔波普《开放社会及其敌人》等专著)。

第二, 由于逐渐认识到主体意志(情欲)的强大,晚期希腊哲学转向“以道德意志控制自身情欲”的主题,斯多亚学派(原意为“画廊”)、怀疑派等贤哲辈出,可惜这一哲学运动,被希腊内战以及马其顿的征服所打断;斯多亚哲学在古罗马才结出硕果:马可奥勒留《沉思录》、爱比克泰德《哲学对话》、塞涅卡《书信集》、李维《罗马建城史》等为代表。

第三, 近代哲学“自封的”主流——卢梭的政治哲学、康德的纯粹哲学、黑格尔的历史哲学,在“哲学上站不住脚,更无法获得历史证实”(利奥波德冯兰克《历史上的各个时代》原话);不幸,这些难以自圆其说的浅俗直白思想,被杜威、胡适误判为“西方哲学正宗”,予以大力推介,成为全球知识界与中国知识界此后认识一切事物的错误哲学框架,流毒至为深广(余谓之“自封的”,因近现代的大学体制、传媒机器、知识话语,全是工业革命所造成的权贵阶层的附属品,杜威、胡适等人的浅俗议论,容易投合舆论和庸众的浅俗认识水平,毕竟,在大工业生产线上挣扎的大众、知识人,无暇品读经典,最多匆匆浏览一下报刊或电子媒介而已,却因手中一票或掌中点赞而极具影响力,峰按)。

第四, 近代哲学另一主流——蒙田、迈斯特、维柯、赫尔德、叔本华、尼采、维特根斯坦、海德格尔、雅斯贝尔斯、汤因比、别尔嘉耶夫、泰戈尔等(余谓之“现代哲学十二家”)——深湛发现了主客交融的人类认识真理,从而发起“爱因斯坦式的思想革命”,这一革命,直接或间接地启迪了浪漫主义、社会主义、现代主义、生态主义等“反启蒙独断主义”的伟大思想-政治流派,中国的现代学术思想宗师辜鸿铭、陈寅恪、柳诒征、马一浮、熊十力、梁漱溟、钱穆(余谓之“民国七贤”)为继任者。

第五, 作为古今中西哲学智慧的巅峰与伟大源泉,孔子在《论语》、《易传》和《春秋》等儒家六经体系中,精准提出了中国哲学的伟大洞见——“以通神明之德,以类万物之情”(万物一体之感通,即仁),也就是维柯提出的“人只能认识自己的创造物”(宇宙自然,即《易传》所谓“神明”,秉赋“好生之德”,人能“通”之,而自归于“仁爱”之“情”);同时,孔子反复告诫学生“勿意、勿必、勿故、勿我”,即反对以主观意志强加于万物生命,即“反启蒙独断主义”的最早智慧源泉;而列子作为道家伟大代表而提出的“古今一如”的历史哲学、庄子的“齐物论”伟大认识哲学、老子的“玄同”哲学等,作为儒家哲学的合理补充,缔造出中国哲学的巍峨大厦,是中国繁荣昌盛、全球长治久安的法宝。

维柯出生于那不勒斯一个小书商之家,自幼“对经院派的区分和争论感到不耐烦”,凭博览群书而自学成材,受聘担任家庭教师和大学教授,一生清贫自守、默默无闻,却完成了划时代巨著《论意大利的古老智慧》、《普遍法》、《新科学》等,开启出“用哲学反思历史,用历史确证哲学”的“新科学”(即“历史哲学”)之路,这意味着“第一次成功解决了最基本的哲学问题,即真实(普遍性)和确实(个别性)之间的统一”,换言之,维柯以深沉的历史感与生命统一感,开辟了现代人文思想的康庄大道。

一,维柯毅然颠覆了西方哲学的主流传统

维柯毅然决然地挑战、抛弃了自巴门尼德-柏拉图-笛卡尔以来西方哲学的主流传统和主导趋向,“维柯感觉到他不得不向其挑战的哲学,其根子牢牢扎于整个西方哲学的传统之中”。维柯反对巴门尼德和柏拉图崇奉永恒不变的东西为真实、把变化(即历史)的过程蔑视为“不真实”的思想,尤其反对笛卡尔受16-17世纪自然科学进展鼓舞而提出的“确切真理”这一启蒙-实证标准——“我思故我在”,即唯有清楚、明晰的东西,才构成“确切无疑”的理性,凭此理性,人不仅能确证自我存在,也能确证一切外在事物,获得不容怀疑的确切知识。

换言之,似乎只有“合乎确定性的东西,才是理性值得认识与追求的”,这一启蒙空想哲学的“理性主义教条”,贯穿于卢梭、孟德斯鸠、康德、黑格尔等一切独断论和教条主义乌托邦之中,造成对复杂多样、变化莫测的历史运动(自然运动、人性自然)的极大伤害——凡是不符合其虚拟、空想出来的人为“启蒙”标准,诸如“不进步”、“倒退的”、“反革命的”所有事物,都被这启蒙-实证主义的“一伙”人,宣判为“蒙昧的”、“反动的”、“不合乎理性”的,都被其“扫入历史垃圾堆”,举凡全人类数千年来艰辛累积而成的宗教信仰、道德伦理、公共秩序、精神遗产、文明传统,乃至个人财产与基本自由,只要是不符合“这伙人”凭空杜撰的“启蒙-实证-进步标准”,就注定要遭受“被剥夺、打倒、推翻、砸烂,踏上一只脚,使其永世不得翻身”(文革习语)的悲惨命运,法国大革命、中国的全盘西化运动以及1949年以后“改造知识分子运动”、反右、文革等愈演愈烈的文明摧残与破坏,都根源于这一荒谬而粗暴的思想逻辑。

全部历史、自然、人性,都在反抗并奋力挣脱这套强加于其身的粗暴逻辑。这生搬硬套在历史、自然与人性的无形枷锁,正被全球自由市场经济的开放社会(卡尔·波普等哲学家予以概括)及其各种渐进改良所解构、所证伪。

中国自1979年以来的所有伟大进步,都是不断挣脱这一自我捆绑的“紧身衣”、内外开放与渐进改革的积极成果。

维柯在《论意大利的古老智慧》和《新科学》等名著中,对以笛卡尔“我思故我在”为起点的近代哲学认识论进行了猛烈的抨击与深刻的批判,他进而提出了哲学史和史学史上具有革命意义的伟大命题:“真理就是创造”,即人类恰恰在创造流动变迁的自身历史的伟大进程中,把握到了宇宙生命的真理,这一真理不是外在于人自身历史流变的、确定无疑的理型、图式、数理凭据,而是内在于人的生命、每天都在更新变化的历史流动,人类创造出了“这一流动”的本质,同时也从万物的神圣本源(上帝、自然)处,辨认出来这一历史本质的根源、法则、规律。

二,维柯的爱因斯坦式的思想革命

著名维柯专家彼得·瑞克曼(Peter Rickman)把维柯有关“人只能认识自己的创造物”这一认识论原则,称为“历史理性批判的拱顶石”,另一著名维柯专家乔吉奥·塔格利亚科佐(Giorgio Tagliacozzo)则认为,维柯在哲学领域的新创造“其解放力,堪与物理学中的爱因斯坦革命相比美”,他“开创了一个哲学新时代,是新的更广泛的哲学思维的奠基人”。

维柯建造了一座雄伟瑰丽的“西斯廷教堂”——米开朗基罗在这座美丽教堂穹顶上,精美绝伦绘出的壁画、宇宙创造的伟大史诗《上帝创造亚当》等艺术史和文明史上的惊人杰作,象征着近代早期文明的瑰丽日出,可惜被工业化的精神灰霾——启蒙进步主义——彻底遮蔽了:与自然科学那种靠实验室的有限技术获得的、对外在自然的近似的、模糊的“科学认识”(实质为概然率的猜测而已,卡尔·波普在名著《猜想与反驳》、《客观知识》等名著中加以论析)根本不同,人类的“历史认识”是透彻地、有机地认识、把握了自己的生命创造,才是真理性的全面知识。

维柯深刻地指出:“当人向外探索自然事物时,最终都会认识到,实现这一目标是不可能的,因为他未包含在组成事物存在的成分之中,而且这是他自己思想的必然界限,原因在于,所有的自然事物,都存在于他自身之外。”

维柯一举把西方哲学自巴门尼德、柏拉图的传统——抗拒流变、探究真实本体(实则“木乃伊”情结在作祟,法国电影评论家巴赞妙喻之)这一有关虚幻本体的空想乌托邦传统,在笛卡尔那里变本加厉为“自然科学确切可靠、历史人文学科不可靠”的启蒙-理性主义崇拜、理性-实证主义教条(现当代的学术科研体系依然固执于此),予以“爱因斯坦革命一般”的扭转:

这个民族世界确是由人类创造出来的,所以它的面貌必须在人类心智本身的变化中找到:如果谁创造了历史,也就由谁来叙述历史,这种历史就是最确切可凭的了。……我们的新科学也是如此,它替自己创造出民族世界,这一科学(比几何学)更为真实,因为它涉及人类的事务,比起点线面形来,更真实。……认识与创造是一回事。……以往哲学家们倾全力认识自然界,这个世界既然是上帝创造的,那就只有上帝才能认识;同时,他们却忽视了民族世界的思考,这个世界既然是由人类创造的,那么人类就能认识它。

维柯博大而深刻地揭开人类文明史(民族世界)的本源与奥秘:首先,从哲学认识论出发,维柯告诉我们,人类只能认识自己的创造物——历史活动及其内在生命,这可变化的东西(历史)才是可以真确完整认识的东西,因为人类全面参与其中;而固定不变的东西(自然、上帝、神、理念等等)却是无从予以根本认识的,因为人不能创造(制造)出永恒不变的东西;唯其可变化,人类才能参与其中,犹如《中庸》所谓“参赞化育”;因此,人类的历史认知、人文认知,比自然科学认识更加确定、可靠,也更加鲜活、亲切、诗意,其间跳动着人类生命的温热脉搏。

其次,由于历史是人类缔造、构筑自身生命的创造性活动,文明史的本真面貌,必在古今一贯的“人类心智”中,才能完整一贯地被辨认出来,其诞生、演化之谜,亦蕴涵在这种思想形态中,而非如近代西方史学主流那样——挥舞着从自然科学那里借来的“手术刀”,凭着“启蒙-实证-进步”的僵化标准,对活生生的历史生命、人性真实,予以破碎化的切割、解剖。

中国近现代拙劣的历史学家胡适、顾颉刚一度予以武断批判的所谓“层累地造就的古史”,恰恰说明,在历史哲学意义上,人类认知的合法性:每一代后来人,对前辈创造的“解读”都是“层累地造成”,是后代人对前辈人的“创造性的理解”,这一“层累地造成”的“传统”,正是历史认识“确切可凭”的根本依据与合法性所在。后代学者,不能依凭某个虚幻的标准,譬如“进步”或“倒退”,来武断地评判古人的创造,更不应贸然推翻古人依据“心灵的创造性认知”而“层累地”建构起来的历史样貌,进而奢望自己可以“去伪存真”、获得“层累之外”的免疫性,如此势必造成对文明传统与文明认知的极大伤害——近代疑古、辨伪学派的迷误,即源于此。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwind