急功近利的启蒙独断化的、片面狭隘的西方式近代工业化,造成全球生态-社会-人文灾难,印证了中华文明在数千年岁月中锤炼而出的宇宙自然哲学与历史人文哲学之伟大真理性洞见:人类从大自然和天赋良知中不合理攫取的任何一份物质和精神资源,大自然和人类道德良知以及社会系统,就必然要付出双倍乃至更多倍的惨重代价!

这一迭经伏羲、炎黄、尧舜、禹汤、文武、周公、孔子等往圣先贤一再阐发的伟大真理,在晚周秦汉时代达致辉煌,其标志性成果之一,就是奉孔子儒家学说为根本标尺,融贯诸子百家智慧,吸取秦亡汉兴的历史巨变时代的传播经验,开创华夏文明儒教大一统的伟大思想家董仲舒。

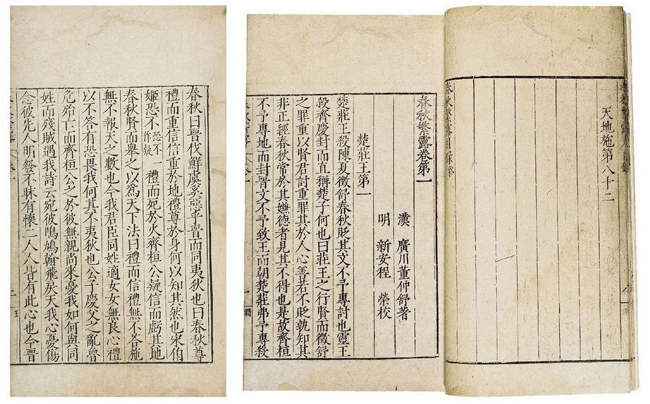

董子不朽巨著《春秋繁露》以及清代学者苏舆所撰“义证”,全面体现孔子《春秋》之历史哲学、政治哲学,同时参以孟子义理学派和荀子礼教学派的精华,创造性地吸取道家、阴阳家、名家、杂家等丰富智慧,开创出儒家诠释经典文献与历史实践的博大坚固的“经学传统”和“史学传统”,为中华民族的高度凝聚力和传播力奠立了不朽根基。

清末学者苏舆(?-1914)所撰《春秋繁露义证》取义弘深、举证详密、阐发精准,不愧为儒家伟大经史之学的最后传人,该注释善本,巍然凸现董仲舒思想对炎汉文明创制垂宪所起作用、周秦汉初之际中国思想界之百川汇聚、朝宗大海(儒教)之文明传播之深层机制,凭此可窥汉唐宋明之道、学、政统,可谓南山捷径也!

1,《春秋繁露》:普世一贯的大一统王道

苏舆《春秋繁露义证》卷一开篇诠释董仲舒命名自己不朽巨著为《春秋繁露》之深广义蕴曰:

《周礼·大司乐》贾(公彦)疏云:前汉董仲舒作《春秋繁露》。繁,多;露,润。为《春秋》作义,润益处多。南宋《馆阁书目》云:《逸周书·王会解》“天子南面立,冕无繁露”,注云:“繁露,冕之所垂也,有联贯之象。”《春秋》属辞比事,仲舒立名,或取诸比。《史记索隐》及王应麟《汉艺文志考》说同。

董仲舒极推重儒家名教、大道纲常,立书名为“繁露”,唐儒贾公彦注疏《周礼·大司乐》时解释“繁露”之义蕴为“为《春秋》作义,润益处多”,疏解极其精辟。“繁露”一书全在根据《春秋》义法,指点华夏文明垂宪立法的根本机制,其天下政教长治久安之润泽益处,多如时雨繁露,仲舒命名己书之深意,至此鲜明无疑。唐宋名儒诸说皆大体相同。南宋《馆阁书目》引申疏解出古天子所戴冠冕之垂“繁露”润民,更增优雅趣味。

苏舆注解《繁露》用力精勤,但不免稍稍沾染清末考据学之琐碎陋习。他依据《汉书·艺文志》无此书名、隋唐《经籍志》始有此书名,遂判唐宋诸儒之说为“近傅会”,稍嫌武断鲁莽。儒者立名之本义,在于润泽人世,即使《繁露》一名真如苏舆所言,非仲舒自定,为后世学者从书中一篇“蕃露”中采择而定,即使如此,亦无关“繁露”立名之宏旨。清末民初之疑古派考据,徒然虚耗精力于琐碎可疑之推断,反而伤害了儒学“通经致用”根本,动摇、转移了人们对古典文献以及华夏宪政的深刻信念,以至后来形成“疑古辨伪的学派陋习与错谬偏见”,竟然宣称“古书几乎无一书不伪”的荒谬说法!考据主义、实证主义以自作聪明的“小疑小辨、小考小据”开端,而最终落入“破碎大道、毁弃纲常”之近代思想覆辙,不可不深自警醒而痛予戒除也!

董仲舒深于孔子《春秋》历史哲学之宏旨,在《繁露》第一篇“楚庄王”中,诠释楚庄王杀陈国篡权大夫夏征舒、《春秋》何以贬楚庄王,乃因“不予专讨也”,即不赞同其作为诸侯,擅自兴师伐罪、僭越礼制而行天子之权。仲舒凭借诠释《春秋》对晚周重大政治事件的深刻历史评价,进而发挥出华夏历史哲学之精义:

春秋之辞,多所况,是文约而法明也。……(故)曰:春秋尊礼而重信。信重于地,礼尊于身。……春秋贤而举之,以为天下法,曰礼而信。礼无不答,施无不报,天之数也。

华夏文明之传播秩序,就在“尊礼重信”这一最高价值设定上,扩而充之,就是“仁义礼智信”这五常信念,这一信念支撑起华夏文明的公共信仰体系(道统)、公共教化体系(学统)和公共服务体系(政统),三者生成人性准则、规范人本宪政、培育人文秩序,合成华夏文明与人类文明之长治久安。

《春秋》顺承《尚书》、《周礼》等华夏民主制之古典宪政精神,特举“礼”和“信”为一切社群关系、政治关系、公共关系的准绳,为仁、义、智等公共秩序的核心表征,西周礼制下规范天子诸侯关系(中央地方关系)之“礼”,规范人际关系之“信”,作为古典宪政的制度形态,得到普遍遵守奉行,则“天之数”亦即天之道得到捍卫,一种文明不仅能稳定繁荣,更不断扩大、昌盛也。

董子深察古今之变,乃谓:

春秋之道,奉天而法古。是故虽有巧手,弗修规矩,不能成方圆。虽有察耳,不吹六律,不能定五音。虽有知心,不览先王,不能平天下。然则先王之遗道,亦天下之规矩六律矣。故圣者法天,贤者法圣,此其大数也。得大数而治,失大数而乱,此治乱之分也。所闻天下无二道,故圣人异治同理也。古今通达,故先贤传其法于后世也。

余自幼受西方启蒙独断主义主流史学所谓“历史进步论”的教育熏染,懵然不知“奉天法古、古今通达”之儒家大道思想,待历验人世、深加思考,乃涣然冰释,彻悟启蒙进步论之大谬不然也:外在社会形态、规模、法度等变动不居,乃人世常态,此之谓“术”,即文明的器物层面,常予人古今之际巨变、屡迁的粗浅印象;然而,深察体悟文明器物背后的深层义理,即“道”之价值层次,则古今中外,普世一贯,彻始彻终,丝毫未尝变迁!

展阅品味、沉潜涵咏《尚书》、《周礼》、孔子、孟子、荀子、庄子、老子、列子、陆贾、董子、司马迁等不朽名论,再参酌体悟、借鉴比照柏拉图《斐德若篇》、《理想国》、马可·奥勒留《沉思录》、塞涅卡《哲学的治疗》、但丁《神曲》、惠特曼《草叶集》等西方巅峰之作,你会发现:每个人的心灵,都面对着一个本体同一的内外世界,这个世界不分古今、不分中外,永恒如一,董子《天人三策》所谓“天不变,道亦不变”,《春秋繁露》所谓“古今通达”,其“术”、其“权”之变动不居,根本不能摇撼其道体(天之法度、人之本性)之自我统一、亘古不变、普世一贯也。

目击今日全球文明之危机,灼然而知当今危机的根源,在于“道”(普世人文价值)之义理不明,而“术”之纷歧淆乱也:天道自然生态秩序稳固有序、能量守恒,人类自然、社群本性稳固有序、良知不朽,文明传播之两大根本秩序,均稳固有序、博大坚卓,则由此根本性的文明传播秩序中,才能逐步孕育、生发、扩展出文明外在形态——器物、法度、权变、规制细节等外在方面的“真实进步”,而非仅仅当代全球文明注重之“经济规模进步”也。

“道”(普世价值)不明,则术之悖理之变,常常触发自然秩序和社会秩序的紊乱乃至崩溃。董子所言“天之大数”、“治乱之分”,恰如此前2000年之《尚书》所言:“四海困穷,天禄永终”;恰如此后2000年之公元2016年之全球文明大危机:自然生态系统、公共服务系统(物种、人口、资源、财富等)的均衡而舒缓的流动,被最近200年工业化、城市化完全打破,贫富如此悬殊、生态被人类盘剥、摧残到如此地步,那么,上天赋予人类的一切自然恩惠(“天禄”)均岌岌可危,而依赖自然的脆弱“人禄”(不合理不公平不均衡的全球财富及经济繁荣)又能保守多久呢?

为《繁露》进行注释的清末学者苏舆,援引晚周秦汉著名经传《韩诗外传》对“古今一如”说,进行精湛论述道:

夫诈人者曰:古今异情,其所以治乱异道。而众人皆愚而无知,陋而无度者也。于其所见犹欺也,况乎千岁之后乎?圣人以己度人者也。

以心度心,以情度情,以类度类。古今一也。类不悖,虽久同理。

宣称古今异情、治乱异道之启蒙“诈论”,之所以能行欺骗性的宣传,即在于大众愚昧无知,眼前现象尚不能分辨,更无力辨析自远古至未来即“历史长时段”内人类文明传播的规律、秩序。唯具有较高智慧的人(圣贤、哲人、智者),才能“以己度人”,亦即运用生命现象学(以己度人之深湛生命体验与对现象的穿透式领悟力)和人文主义认识方法(陈寅恪所谓“同情的了解”)掌握古今文献、治乱兴衰之精髓,才能洞悉人类文明传播的深层秩序与普世一贯的大一统价值奥秘。

古今一如、普世一贯的价值认知,最早在伏羲《河图易经》哲学-科学-人文体系、炎黄尧舜宪政时代即已成熟,更在晚周孔、孟、荀、老、庄、列子、墨子等各派哲学中缤纷呈现,此刻,遭遇秦楚汉之交社会巨变的陆贾、董子、司马迁等,再度予以确认:《尚书》“协和万邦”的理想,孔子“天下一家、中国一人”信念,《太史公自序》所言“通古今之变”之“通”,均宣示着中华文明的一个根本道德信仰、文明宪政秩序的根本哲学基础。

宇宙本性、人类本性,万古如一、稳定不变,无所谓古今中外,无论种族、信仰、生活方式的表现形式如何纷岐变幻,但其本质,始终如一。因此,“一视同仁”就成为中华文明的最高宪法哲学,“视”即平等看待天下一切生命体(从天子到庶民,从生存者到已逝者、未来者,从人类到宇宙万物),“仁”亦即一切生命体之间的深广交流、感通、怜惜、价值共享与传播,就成为华夏文明第一要义!

华夏古人遭逢晚周固有宪政礼制体系的崩溃,各种新势力(如五霸)、新学说(如法家)肆虐其“诈人”之力以兼并、攻取、屠杀,文明传播秩序瓦解崩坏,新旧交替(秦亡汉兴)造成的生灵涂炭、社会残破等灾难,使人们在喘息之余终于认识到:文明外在层面(器物技术)的“悖理之变”(秦用法家诈力之说以推行暴政),不仅重创文明秩序,更令人民生命财产遭受巨大损失和无尽痛苦,大众终于蓦然警醒、幡然悔悟,懂得了古今一如、普世一贯之义理,懂得了保守、珍视、继承道统(儒家普世价值体系),懂得了循序渐进、温故知新、斟酌损益地扩展文明,懂得了以博大深广的价值秩序感,稳步均衡地扩展人类文明,才能避免动荡,才有利于文明传播秩序的重整,各种传播失衡、传播断裂,最易触发文明灭绝,应设法力避!

于是,晚周诸子分歧杂陈之说,至秦汉之际渐趋汇聚,合流为陆贾之《新语》、贾谊之《新书》、董子之《繁露》、司马迁之《史记》等一代名儒俊彦之确论:中华文明必以儒家思想为正统,以道家、阴阳家、名家、杂家之说为补充,吸取众家合理因素,同时荡涤法家暴虐愚民之说、墨家宗教之说、杨朱极端利己之说等,稳固协调全社会之公共信仰、公共教化与公共服务体系之传播秩序,以“休养生息”、“敬天保民”的宪法精神与宪法机制,力避一切“古今异道、除旧布新”之纷乱邪说,以儒家思想稳固协调人心,同时博采道家、阴阳家、名家、杂家等“息事宁人”之说之合理因素,以“古今一如、普世一贯”之价值秩序,均衡协调人类文明的一切活动,这一普世价值的文明传播秩序,不仅开创出汉唐文明的千古辉煌,亦足以解救今日惶惑纷乱之全球文明于倒悬也!

2,全球文明新生:古典宪政秩序的重整与更新

董仲舒在确立儒家道统、学统、政统之古今一如、普世一贯,其“道”体恒久不变之巍然灿然之博大义理后,继而深入探讨文明传播秩序在器物、法度层面即“术”上的传播秩序、变革规律。《繁露·楚庄王》曰:

春秋之于世事也,善复古,讥易常,欲其法先王也。(宣十五年传:“上(尚)变古易常,应是而有天灾”。……案:董子言治重法古。其《对策》亦云:“春秋变古则讥之。”汉世儒者,多循其说。《贡禹》疏:

“承衰救乱,矫复古化,在于陛下。臣愚以为尽如太古难,宜稍仿古以自节焉。”)……今所谓新王必改制者,非改其道,非变其理……故必徙居处、更称号、改正朔、易服色者,无他焉,不敢不顺天志而明自显也。若夫大纲、人伦、道理、政治、教化、习俗、文义尽如故,亦何改哉?(申制度之可改,以明道理之决不可改。《礼大传》云:“不可得而变革者,亲亲、尊尊、长长,男女有别。”)故王者有改制之名,无易道之实。(《盐铁论·尊道篇》:“……师旷之调五音,不离宫商。圣王之治世,不离仁义。故有改制之名,无变道之实。上自黄帝,下至三王,莫不明德教、谨庠序、崇仁义、立教化,此百世不易之道也。殷周因修而昌,秦王变法而亡。”)……制为应天改之,乐为应人作之。……且以和政,且以兴德。……应其治时,制礼作乐以成之。成者,本末质文皆以具矣。(《礼·乐记》:“王者功成作乐,治定制礼。”)是故作乐者必反天下之所始乐于己以为本。

董子所谓“改制不改道”之大一统主张,恰道出文明传播在外在形态(“徙居处、更称号、改正朔、易服色”之类)上的变化形式,其“传播发散”效果是:凭借王宫、朝廷等政府所在地建筑之规制变化、天子诸侯公卿大夫百官群臣等称号、礼仪的变化、年月纪历等天文历法的变化、朝廷命官、庶民服色的变化等外在形式,昭告天下——新王朝已经坚固树立,万民扫荡晚周之乱政、暴秦之残政,一一重新归返华夏文明之正统(伏羲炎黄尧舜周公孔子一以贯之之古典宪政精神),人人当鼓舞奋进、日新其德,《礼记·大学》所谓“新民”,即更新人民道德、改进社会风习,扫除贪鄙政风民气,使华夏文明焕然一新也!

余告诸生:吾华夏文明自伏羲炎黄以来,一万年绵延传承不息者,端赖吾儒家经学、史学传统之秩序井然、巍然屹立、一丝不乱也。试观《春秋繁露义证》之首篇《楚庄王》论道不变而礼乐制度因治、时变迁而改制之义,寥寥数页间,孔子《春秋》公羊经传、董子《对策》、《繁露》、《汉书·贡禹传》奏疏、《礼记大传》、《盐铁论》、《礼记·乐记》等晚周秦汉文献一一引述其间、彼此印证,苏舆更援引汉唐宋明诸名儒以诠释之,天下何等文章能如此秩序井井、统系分明、诠释真确、断无可疑耶?

人类文明的普世价值秩序、制度沿革、斟酌损益之宪法精神,一一呈现古典经史传统中,天下执政者,倘能稍通经术,即可与董仲舒、弟子贡禹同一见识,即“尽如太古难,宜稍仿古以自节焉”,意谓:恢复太古很难,但可以有节制、有次序地“仿古”更化,重整天人秩序、崇起礼乐教化,在确立儒家仁义礼智信之公共信仰体系、诗书礼乐易春秋之公共教化体系,进而在梳理、培育人类共享价值秩序的基础上,变而通之,采择吸取华夏文明古典宪政制度之公共服务体系,借鉴西方近代宪政体制之若干优点,同时剔除各自若干流弊,则中国改革开放、民族复兴之伟业,必走上稳定、协调、繁荣之大道,全球文明之振刷积弊、重获新生也!

方今重整天人大一统秩序,最急莫过于对普世价值之道统、学统、政统之重新梳理与重新确立也:西方近代启蒙主义、自由主义主流舆论,将人类本性偏执锁定于人权之伸张、人欲之满足、人财之保障上,从而严重忽视了人类道德良知之确立、培育、养护,造成当代社会道德沦丧、法令滋章却盗贼多有的危险局面,全球文明传播秩序的严重失衡(贫富悬殊、急功近利)与严重断裂(生态灭绝、恐怖袭击)与人性的内在迷失,相互激荡、乱上加乱,搅成一团!董仲舒处秦亡汉兴之大乱时代,毅然决然以重整天人、再铸儒家道、学、政之三统,作为深湛赋予社会、人生以博大秩序感之突破点,进而稳定树立起华夏文明传播和一切人类文明之内在严整秩序之前提:

人受命于天,有善善恶恶之性,可养而不可改,可豫而不可去,若形体之可肥臞,而不可得革也。……君子知在位者之不能以恶服人也,是故简六艺以赡养之。诗书序其志,礼乐纯其美,易春秋明其智。六学皆大,而各有所长。(《汉书·儒林传》云:六学者,王教之典籍,先圣所以明天道、正人伦,至治之成法也。《匡衡传》:臣闻六经者,圣人所以统天地之心,通人道之正。)诗道志,故长于质。礼制节,故长于文。乐咏德,故长于风。书著功,故长于事。易本天地,故长于数。春秋正是非,故长于治人。能兼得其所长,而不能遍举其详也。(所谓读书通大义。如《大戴礼记·保傅篇》所云:春秋之元,诗之关雎,礼之冠婚,易之乾坤,皆慎始敬终云尔。)…是故善为师者,既美其道,又慎其行。

董子精湛于孔子“性近习远”之说,深知人性含善恶两端,唯有严谨养护之,乃能弃恶从善也。养护培育人类善行的根本,在于儒家“六经”亦称“六学”。仲舒言《诗》《书》足以规范(序)人生志向、意欲,《礼》、《乐》可醇厚完美人生之德行,而《易》、《春秋》则足以使人类通达天地万物、历史沿革之智慧。

儒家之地位,犹如古罗马帝国宪政体系之“保民官”,其宪政作用,更远超其上:儒家在朝廷,为天子三公三孤、冢宰上卿、太子师傅,反复训诫天子朝廷“在位者不能以恶服人”之华夏价值信念,王侯将相、群臣百官,只能以古典宪政精神之价值准绳——“敬天保民”来养育、爱护、治理人民,所以儒家学者,以其朝廷师傅、政府教官的尊贵地位,以“六经”儒学来教育、培养、督导天子、太子、百官,使之爱民勤政、自我约束;儒家在士农工商之“四民社会”中,为士绅、庶民之统领、表率、老师,以“六学”教育、训导万民,使之安于职守、自我修身。如此,上下纲维、天人欢悦、协调凝聚,永葆稳定繁荣也。

公共信仰体系与公共教化体系经儒家确立,华夏古典宪政之公共服务体系,遂获得依法运行、法度严明之价值保障与制度保障,董子谓之“圣化”:

省其所为,而成其所湛,故力不劳而身大成,此之谓圣化……(《礼记·保傅篇》云:天子不论先圣王之德,(则)不知君国蓄民之道、不见礼义之正,……。是古天子习经之证。)

人能随时省察自身所修为,则学问人品皆可大成也:寄身天子、大臣之高位,则可君国养民;托身士农工商之平民,亦能安己安人而不虚此生也。可悲全球当世权贵阶层,不悟儒家道义,肆意为非作歹,或身陷囹圄,或逃窜海外;小民无知,迫于生计,或蝇营狗苟、身殉名利;或铤而走险、以身试法,法令律条高达亿万条,犹不能禁制、压抑官民为非,诚乃道义不明而万事皆乱也。

仲舒曰:“春秋修本末之义,达变故之应,通生死之志,遂人道之极也。”方今全球公共教化体系(学校、家庭、传媒、人际社群等)之流弊,在舍本逐末、急功近利,以考试成绩及毕业求职为唯一目标,学生一味死记硬背而严重荒废仁义良知、广博学识、道德素养,大众传媒、社会习俗、文化时尚更以浅薄名利为唯一价值趋向,如此,不仅一个社会的文明秩序无从建立,连一个人为什么活着这样的问题,都无法获得合理的解释与安顿,抑郁、吸毒、自杀、网瘾、犯罪等个人罪错与职务犯罪泛滥成灾、危及公共秩序,整个社会对此束手无策、惶恐不安,启蒙自由主义标榜的“人道”理想,如今已成镜花水月之虚幻“乌托邦”。

重返儒家道、学、政之伟大三统,斟酌损益于古今中外宪政之优点而革除其弊病,不仅可以重整天人秩序,更可救全人类于价值紊乱与心灵阴暗也。

3,民生乃邦本:古今宪政大一统秩序之真谛

漫步全球各地奢华富丽之商品走廊,全球顶级名模的美艳形象扑面而来,他们背后那些宣示当今贫富悬殊实情的商品天价,更令余默然心惊:天下多少生灵,为这些商品之设计、制作、运输、存储、批发、零售、消费、炫耀、占有,而披肝沥胆、大动干戈、受困终生而不得自拔呢?老板与员工之间、老板与权贵之间、权贵与受其私养的情人之间、驯养者与其宠物之间,那旷日持久、兵不血刃的“相互羁縻”的关系,不是全都围绕这些无生灵的物品展开吗?!

蓦然想起汉初奠立文景之治、奉行黄老治国术之丞相曹参,他在《史记·曹相国世家》中的一句深沉名言:“市狱如寄”,此刻豁然开朗:市场、监狱何用?乃为寄托众生盲目情欲也!众生孤悬于生死飘忽、现象诈变之激流中,必百无聊赖、无处宣泄、挥霍其生命情欲,唯有市场、监狱,作为合法经营与非法侵夺之世俗生活之两极致,古今一如,恰似钟摆两端,足以寄托其命也!亚当·斯密、玛·撒切尔、罗·里根等“自由市场经济”代表人物,颇与曹参同一见识而有以导致全球贫富悬殊之畸形繁荣,可谓滋生流弊之偏教也;老庄、佛祖、叔本华、尼采、垮掉一代作家,则冰雪聪明、洞悉真伪,浩然不与世俗同殉也!孔、孟、荀、陆、董、司马迁等儒家,更于众生颠倒沉沦之际,矫正偏教流弊、超然振拔万民以自爱、爱人之道,实天地间至大至刚之正教也!

近世名儒钱基博有云:“国于天地,必有与立。”大哉斯言!立国立民之道,在仁义礼智信,舍此无他。树立华夏文明与人类文明之道,首在“协和万邦”(《尚书》)、“天下一家”(《礼记》)之宪法原则,在于“尊王斥霸”、“贵义贱利”(《春秋》)之宪法精神,在于“天下为公、选贤与能”之古典宪政体系和“限制权力、保障民生”之近代宪政体系也。古今一如、普世一贯,余所谓普世价值、文明传播秩序者,舍此亦无他也。

立国之道在仁义,儒家谓之“道统”,即公共信仰体系;立人之道在六经,儒家谓之“学统”,即公共教化体系;立政之道在刚柔兼济、礼法并用、儒家一尊、百家互补、敬天爱民之华夏古典宪政体系也,儒家谓之“政统”,即民本主义、人道主义的公共治理、服务体系,其表征形态就是古典宪政之“天地君亲师”纲常秩序,与近代宪政之民选、民治、民生保障制度,足以融会贯通也。

董子《春秋繁露》第三篇《竹林》以下诸篇,深入细致地剖析了华夏宪政体系之精粹涵义。司马相如《上林赋》曰:“览观《春秋》之林”;《文选》注云:“《春秋》义理繁茂,故比之于林薮也。”[11]古典宪政之制度资源、精神资源,其规模、法度,诚大可借鉴也!

研读董子《繁露》以及苏舆旁征博引道家、法家、墨家、阴阳家、杂家以及晚周秦汉隋唐名儒之妙论,不仅焕然了悟中华文明在制度和义理层次上,汇聚众族、融贯百家、折衷一是、不断自我更新的巨大传播凝聚力和发散力,更惊叹于古今价值传承之连续不断、中外宪政体系之互补互动、普世价值虽表象纷繁但其“传播内核”却始终如一、颠扑不破也!《易》曰“精义入神”,《庄子》云“道通为一”,不亦神乎!

《繁露·竹林》首揭华夏民本主义、仁义道德为准、中外一如之国际关系哲学,凡爱民、养民之宪政治理,即视为华夏文明而不论其地域、种族如何;凡残民虐民之暴政,无论其地域或种族,一律贬斥为蛮夷文明,因为这种蛮夷文明急功近利,只求权势、物欲之伸张,不认同、不遵奉华夏仁义保民之教而自甘于道统、学统、政统之贪鄙堕落也:

春秋之常辞也,不予夷狄而予中国为礼……今晋变而为夷狄,楚变而为君子……(进夷狄而为君子,以其合于礼义耳。……程子亦云:春秋

之法,中国而用夷道,即夷之。)春秋之敬贤重民如是。(敬贤重民,春秋之大义也。《说苑·君道篇》:夫天之生人也,盖非以为君也。天之立君也,盖非以为位也。夫为人君,行其私欲,而不顾其人,是不承天意,忘其位之所以宜事也。如此者,春秋不予能君而夷狄之。……《白虎通》卷四:王者即位,先封贤者,忧民之急也。故列土为疆,非为诸侯,张官设府,非为卿大夫,皆为民也。)

博大哉!中华文明之不断扩展、长治久安、稳定繁荣之传播内核,均在此寥寥数言间:吴、楚等国,原本属于贪鄙蛮夷之邦,因逐渐遵奉华夏礼教,华夏文明遂接纳其加入联邦王政体系中,封其爵位、视为中华;晋、齐等国,原本为华夏大国,但逐渐不行仁义礼教,遂被贬斥为“蛮夷”,亦即被降格看待。苏舆注释董子之论曰:“此圣人之大,天地之至仁也。”即中国人早就怀抱天下一家之普世主义,凡行仁义者,不论其地域、种族、肤色、语言、文化如何,均视为华夏之人、文明之国也。

孔子著《春秋》,就是为人类文明垂宪立法。凡摆脱蛮夷贪鄙诈力之教而遵奉仁义礼智信之教者,则立即接纳为“华夏联盟”之合法成员,予以荣宠;凡自甘堕落而奉行贪鄙诈力、兼并虐民之教(如晋、秦等)者,则严词痛斥为“蛮夷”而排斥于“华夏联盟”之外!韩愈《原道》所谓“孔子作春秋也,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之。”准此可知,中国非地域、种族之称谓,乃普世价值之体现、仁义宪政之寄托也!

华夷分辨的唯一标准,乃在仁义,即看其政教是否“敬贤爱民”。敬贤则天子、诸侯、群臣、百官不可专权,必须不断公平选拔人才来分享民众的治理权,华夏民主制之宪法基础于斯树立;爱民则朝廷上下、中央地方之宪政治理,一一以民本主义为准绳,古典宪政之法权来源,由《说苑》、《白虎通》等伟大文献,予以揭示分明:苍天设立君王、诸侯、卿大夫之权力、官府,非为君王、诸侯、官府之权位、尊宠,而是为了保障人民的利益!从《尚书》、《周礼》到《春秋》、《繁露》、《说苑》、《白虎通》,华夏古典宪政之制度与精神,可一言以蔽之:人民是政治的本体;人民利益,高于一切!

倘有人问余:方今全球之世道,何如耶?

余必谓:当今全球各国,夷狄之世道也!西方列强掠夺全球资源、扫除全球文物典章而自富、自美,非西方社会之上层权贵集团,徘徊于全球价值链、信息链与产业链之低端而遭其辖制,犹沾沾自喜、自吹自擂为“加入世界潮流”而不问此“世界潮流”将冲决全球生态-社会-人文系统于何方!钱穆《国史新论》援引明末大儒顾炎武所谓“亡国亡天下之别”而形容当今世道为“盲人瞎马、夜半深池”、“国虽幸存、天下已亡”,不亦先见之孤明、老成谋国之危言耶!

董子《天人三策》谓秦楚、汉初之政为“以乱济乱”,颇与今日全球局势相类似。杨雄《法言·问道篇》曰:“或问道。曰:道也者,通也,无不通也。或曰:可以适他欤?曰:适尧舜文王者为正道,非尧舜文王者为他道。君子正而不他。”道者通也,通古今中外为一也,普世价值之谓也,尧舜文王之表征也,孔、孟、荀、董之论说也,尚书、周礼、春秋、易传、新语、繁露、白虎通所言之古典宪政体系之纲常名教也,斯密、卢梭、密尔、波普所昌言、所完善之近代自由主义宪政之“开放社会体系”也,舍此适他,歪门邪说,必乱天下也!

今日中国推行伟大的改革开放,国运因此复兴。“民本树立”而万象繁茂、百业兴旺之根本也。倘再行深究古典宪政之博大有序体系,以补充完善近代宪政体系之活泼有余、稳健不足之流弊,则华夏民族之长治久安、人类文明之起死回生,颇可期许也。

董子《春秋繁露》曰:“天之为人性命,使行仁义而羞可耻,非若鸟兽然,苟为生、苟为利而已。”官民知仁义而懂羞耻,则天下人类之安、中华文明之美,均不可估量也。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwind