中国诗意神秘主义哲学,在道家和佛教的思想中获得了更深刻玄妙的诗意形式。在两家思想批判世俗现实、标举超越境界的诗性光芒中,人的本真生命获得了精妙的智慧和空灵恬淡的美。

一、顺应自然即道:道家诗意神秘主义

道家思想是中国神秘主义的重要源头之一。人类在原初之地,凭直觉向一片苍茫与浑沌中迈出了第一步,他发现,真理就在脚下:“道”,作为中国哲学的终极观念,一出现便笼罩了整个的中国文化史。“道”是道路。“道”是行走。“道”是言说。同时,“道”又是无路可循的终极之地,又是无需言说的无言之说。道是神秘。

老子作为一个伟大哲人,超越了现存的一切事物,为世人标举了一个遥不可及的观念──“道”。在这一点上,老子也可称一个伟大诗人,他的诗便是一首五千个字组成的终极篇章:“道可道,非常道。名可名。非常名。无名,天地之始,有名,万物之母。故常无,欲以观其妙。常有,欲以观其徼。此二者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”

在这哲学创世纪的最著名的话语中,我们看到了人类投向世界的第一道诗意的目光,中国哲学中几乎最重要的范畴都在这里出现了:“道”:万物神秘的本质;“可道”:万物可言说的部分;“常道”:万物不可言说的部分;天地的开始(无名);万物的孕育(有名万物之母);有与无(生命的两种境界);玄:洞窥万物神秘的唯一入口、唯一通道;妙:万物神秘之美,神秘之诗。

老子对“道”的论说,实际上是对那“神秘自在之物”(恍惚浑沌者)的诗意描述,而那莫名其妙的“先天地而生者”(按:何物能先天地而生?故此物非物也故老子称之为“无”。)是老子对于宇宙内在之神秘生命的体悟和把握,一种诗意命名,借用‘道路”的形象来传达人感觉到却说不出的神秘。道者,一切实存物的神秘本源,它统合万物,超越万物,是宇宙不可言传的神秘本体:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,强字之曰‘道’。”“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不缴,其下不昧,绳绳兮不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。”“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”

按照老子的描述,“道”实际上与人类经验处于完全“绝缘”的状态,它一触即逝,一触而非,它是宇宙不可捉摸的本质,生成万物的神秘力量。一切观察、推理、假设、判断……人类所有认识手段在它面前立刻失灵!这实际上是排除了人们对“道”的理性认知,而着力保持其“不可言传”的神秘性。

“道”之神秘性在于:(1),它超越了经验:“视之不见”、“听之不闻”、“搏之不得”,“绳绳兮不可名,复归于无物”。(2),它超越了思维:“有物混成,先天地生。……吾不知其名,强字之曰‘道’。”很明显,此“道”被设置在时空(“天地”)之外,超出了人类理性把握它的能力。“天下之物生于有,有生于无。”此“无”亦颇神秘:它既是指生归于死、存在归于虚无,又是同于“道”的对万物本质的形而上把握;(3),它超越了语言:“知者不言,言者不知”,这实际上否定了语言的存在价值,一切恍惚迷离,不可名状。老子在此一举打破了世人的“妄念”、“妄言”、“妄作”,代之以“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观其复。夫物芸芸,各归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。”的“无为”静观,而这正是东方神秘主义诗性智慧的本意:世界既然玄奥莫测,就应中止思辩与言说,静察其变、静赏其真、静观其妙。

老子在寂静的最深处,倾耳聆听宇宙至神至秘的生命律动和那依道而行、滔滔而去的生命洪流。

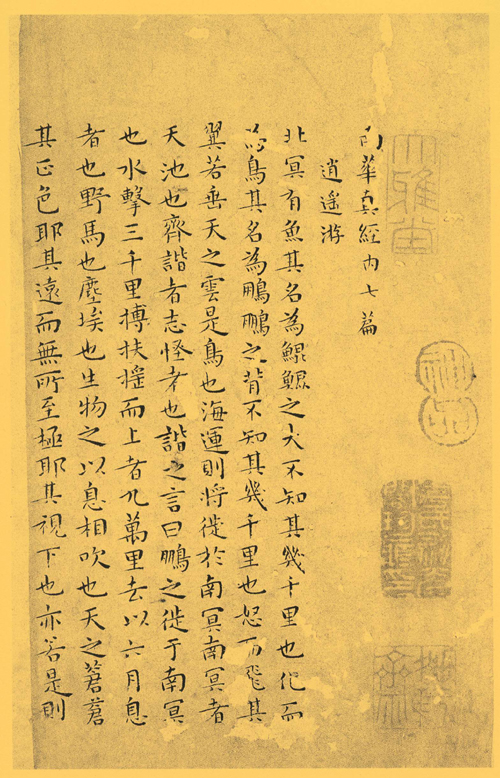

《庄子》就是这生命洪流与律动所谱写的最神秘、最美妙的乐章。它开篇就以雄浑之势、飞跃之姿,为人类生存开辟出一个想象中的、超越尘俗的诗意空间,一个“鲲鹏展翅九万里”的“逍遥游”境界。庄子认为宇宙无限,“无极之外,复无极也。”内外、荣辱等世俗之分在“无穷”境界中泯然无别,这就是无己、无功、无名的“至人”、“神人”、“圣人”境界:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子。不食五谷,吸风饮露。乘云气,御飞龙,而游乎四海之外,其神凝,使物不疵疠而年谷熟。”这幅神秘图画的哲学主旨是无私、无别、无限、“磅礴万物以为一”的伟大宇宙境界和生命境界。

万有合一是神秘主义世界观的基础,是诗意世界观时间上自我循环、空间上化繁为简、本土论上纯然不杂、万物一如的基本信念,是宇宙统一的神秘洞见。它不同于科学世界观的解析性格,而带有诗意世界观的磅礴气势和激情。这种世界观不以眼见为实,因为眼见往往不实;而以想象为实,因为那是生命的真实、心灵的真实、诗的真实。庄子劝惠子将“无用之树”立于“无何有之乡”,而“逍遥乎寝卧其下”,也就是劝一切生命将自己安顿于心灵的平静、逍遥和诗意的真实中。生命在诗意的大树下获得荫蔽和休憩。

庄子目击世俗生存的悲惨:“一受其成形,不忘以待尽。与物相刃相靡,其行尽如弛,而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,荥然疲役而不知其所归,可不哀邪?人谓之不死,奚益!”而要免除这种悲惨命运,就必须对外物一无所求、一无贪恋,达到生、死、是、非、可与不可等对立面完全同一的“齐物”境界,认识到万物如一、成毁不定,受制于“不知其然”的“道”。道使一切对立物本来平等、了无差别,此谓“天钧”。对立面两两均衡互动,谓之“道枢”、“环中”,据此圆道的中心,就可“应无穷”。因此,在无限的神秘面前,人应当停止妄动,静听“吹万不同”的神秘“天籁”,人的自我融入这神秘缥缈的天乐中,不知所之,达到“丧我”、“天地与我并生,万物与我为一”之境,与宇宙同化、合一。此境界大德圆满,“注焉而不满,酌焉而不竭,不知其所由来”,如浩瀚渊深的生命海洋,闪烁着藏而不露、摇动不止的神秘天光,谓之“葆光”。

蹈此神秘天光,神人飘飘而成仙:“至人神矣!大泽焚而不能热,河汉冱而不能寒,疾雷破山飘风振海而不能惊。若然者,乘云气,骑日月,而游乎四海之外。”“圣人无谓有谓,有谓无谓,而游乎尘垢之外。”庄子以“孟浪之言”、“妙道之诗”,描绘出一个超尘脱俗的宇宙境界和生命境界:“旁日月、挟宇宙,为其吻合……参万岁而一成纯。万物尽然,而以是相蕴。”万物尽蕴于一,则“和”以“天倪”,“因”以“曼衍”,无穷无尽。人生与无限的宇宙生命的关系如影子与形体的关系,莫知其然而随行不止,恰如一则美丽的童话:梦而为蝶竟真的物化为蝶,整个宇宙不也是某个神秘造物的离奇之梦吗?!

庄子是极富神秘感和想象力的哲学诗人。他洞悉宇宙迁化一息难停,因此主张“安时处顺”,哀乐不入于心,从而达到超脱万物的精神平静:“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气。……气也者,虚而待物者也,唯道集虚,虚者,心斋也。……瞻彼阕者,虚室生白,吉祥止止。夫且不止,是之谓坐驰。夫徇耳目内通而外于心知,鬼神将来舍,而况人乎!”人既然“无所逃于天地之间”,只有“知其不可奈何而安之若命”,才是“德之至”。这是一种不执着于世俗的处世哲学。生死穷达不驻于心,人就可以“和、豫、通而不失于悦,使日夜无隙而与物为春”,将万物联合为一个愉悦欢畅、春意盎然的整体。

与儒家神秘主义强调人的社会和谐不同,道家神秘主义强调人的自然和谐,二者都是天人合一理想的不同体现,可谓相互补充、殊途同归。庄子否定“人定胜天”观念的浅薄,认为“天与人不相胜,是之谓真人。”“今一以天地为大炉,以造化为大冶,恶乎往而不可哉!”天地洪炉、造化成就,天人两全,何可言孰胜孰败?“鱼相忘乎江湖,人相忘乎道术”,同处广阔无涯之宇宙,并行而不害,何必言斗争、胜负?“天无私覆,地无私载”,人有自私之心才有胜负之念。大道“覆载天地刻雕众形而不为巧,此所谓游矣。”庄子此论可谓正中俗人逞强好胜的虚荣心。而真人则相反:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”

庄子是妙喻无穷的思想大师。他以“倏”、“忽”、“浑沌”来分别命名南海、北海、中央之帝,用“凿七窍而浑沌死”的寓言故事,深刻地阐发了宇宙生命浑沌圆成,以机巧之心来对待它,往往致它以死命的千古不易的真理。这个故事可以镌刻在当代各国政府、公司、科研机构的门上,让它们时刻清醒,并立即放下砍向每一棵树、每一只小鸟、每一片土地、每一道河流、每一个自然生命的屠刀。

庄子属于任何一个时代。他以极清明的眼睛,看穿了人世间的一切虚伪做作:“小人以身殉利,士则以身殉名,大夫以身殉家,圣人以身殉天下。……天下尽殉也。”他主张“物而不物,故能物物。”即人以心支配物而不被物所支配的自由境界,“不以物挫志”的“完”(完美)境界。在此“万物一府、死生同状”的境界中,人非从物而物从人,“视乎冥冥,听乎无声。冥冥之中,独见晓焉;无声之中,独闻和焉。故深之又深而能物焉,神之又神而能精焉;……”人成为统物致精、独闻天和的宇宙主宰。

神秘主义认为事物的本质是超越形象的,庄子谓之“象罔”,人类遗失的“玄珠”(大道)只能由此找到。这种无名以称之的原始浑沌状态,也叫“无”。“无”不是虚空,不是死灭,而是生一、生有、生多的源泉,因此,它的本质是神秘:“泰初有无,无有无名;一之所起,有一而未形。物得以生,谓之德;未形者有分,且然无间,谓之命……”可见道家神秘主义并非虚无主义,而是标举“无”的境界,古文“无”通“舞”,因此“无”的境界也就是舞蹈者无所依凭的原初自由境界,它摆脱形累、自由自在,随兴之所致,创造出天地和宇宙万物,因此是生命的神秘本源和创造精神。故而道家标举的忘名、忘功、忘己的境界,实际上就是人类源初生命的自由之舞蹈,因为舞蹈不以自身为手段而以他物为目的,舞蹈本身就是目的,创造生命的神秘源泉也是这样,它从一个不可知的泉眼喷涌而出,创造出万物,但却不为任何自私的目的,它只是创造并以此为乐。同样,人如果能以“天”为榜样,尽情地享受生命的自由、美,创造配得上“天”的文化作品,而不患得患失地以荣名、事功、自我为目的,人就与天合,人就是最美的造物:“忘己之人,是之谓入于天。”将生命视为自由之舞、自由之诗的过程,而不是谋取某种利益的工具,这就是生命本体论的“道”,反之,就是“不道”,又称“机心”:“有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中,则纯白不备;纯白不备,则神生不定;神生不定者,道之所不载也。……功利机巧必忘夫人之心。若夫人者,非其志不之,非其心不为。”庄子可谓一语道尽机械文明与自由人性之间的根本对立与矛盾:以利润为终极目标的社会必然作茧自缚、腐败灭亡:“夫得者困,可以为得乎?”与此相反,生命的本真状态是“神”不为“得”所困的自由境界:“天下奋柄而不与之偕,审乎无假而不与利迁,极物之真,能守其本,故外天地,遗万物,而神未尝有所困也。”

道家神秘主义是对种种世俗主义意识形态的彻底揭穿:“以富为是者,不能让禄;以显为是者,不能让名;亲权者,不能与人柄。操之则栗,舍之则悲……,是天之戮民也。”庄子以心灵的自由境界与之对照:“若夫不刻意而高,无仁义而修,无功名而治,无江海而闲,不导引而寿,无不忘也,无不有也,淡然无极而众美从之。此天地之道,圣人之德也。”庄子为生命刻画出一个宁静、自由、恬淡、完美的境界:“圣人之生也天行,其死也物化;静而与阴同德,动而与阳同波;……去知与故,循天之理。故无天灾,无物累,无人非,无鬼责。其生若浮,其死若休。不思虑,不预谋。光矣而不耀,信矣而不期。其寝不梦,其觉无忧。其神纯粹,其魂不疲。虚无恬淡,乃合天德。……纯素之道,唯神是守;守而勿失,与神为一;一之精通,合于天伦。……故素也者,谓其无所与杂也;纯也者,谓其不亏其神也。能体纯素,谓之真人。”道家神秘主义把“神”理解为蕴含在广大生命深处的精髓,只有纯素真人才能把握它、守护它、与它亲近、与它合一。

庄子以深刻的寓言“河伯见海”揭穿了一切价值独断论的迷妄:“以道观之,物无贵贱;以物观之,自贵而相贱;以俗观之,贵贱不在己。……以功观之,因其所有而有之,则万物莫不有;因其所无而无之,则万物莫不无……”因此宇宙无论从物理观点还是人文观点看,都蕴含着无限量的意义,是深奥莫测的:“夫物,量无穷,时无止,分无常,终始无故。”人应当“兼怀万物”,与之共进共化,乃合于天。天“无南无北,释然四解,沦于不测;无东无西,始于玄冥,反于大通。”人若用巧智“规规然而求之以察,索之以辩,是直用管窥天、用锥指地,不亦小乎!”妻死鼓盆而歌、以骷髅为枕具,庄子为人之所不敢为,达到了一个“死生惊惧不入于心”的真正哲人的高妙之境。世俗目之以为怪,不知“猖狂妄行,乃蹈乎大方。”“纯纯常常,乃比于狂。”

在《知北游》中,庄子一段话将道家神秘主义概括无遗:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理,是故至人无为,大圣不作,观于天地之谓也。”在诗人哲学家庄子看来,天地之“大美”是一种缄默无言的神秘之美,正如同全部宇宙“不知其然而然”(自然):“若天之自高,地之自厚,日月之自明,夫何修焉?”而人能“无为”、“不作”以保持其“不言”、“不议”、“不说”的神秘性,才能“备于天地之美,称神明之容。”在此必须说明,道家神秘主义并非主张恢复人的野蛮状态,而是提醒人类在蝇营狗苟的世俗生活中保持一种超然的文化姿态。因此,它的哲学主张,并非要求人类物质生活、科学活动及社会交往都采取“不思”、“不言”的方式,而是主张人类在从事这些活动时能保持一种精神上的距离,以不为“外物”所奴役。这种人生态度,作为一种诗性智慧,是要最终确立个体生命的无限自由,这种自由的最高境界就是审美的、诗意的“天人”、“神人”、“圣人”、“至人”境界:“不离于宗,谓之天人。不离于精,谓之神人。不离于真,谓之至人。以天为宗,以德为本,以道为门,兆于变化,谓之圣人。”天即不知其所以然而然的神秘自然:“恃其所不知而后知天之所谓也。”

庄子所标榜的“至人”、“神人”、“博大真人”的生命境界,不仅仅是人与自然本真的浑然不分和高度和谐,更是摆脱知识状态亦即困扰状态以后,生命境界的坚定、平静、博大、空灵、美妙:“判天地之美,析万物之理,察古人之全,寡能备于天地之美,称神秘之容。”知识分隔天地浑纶之大美,支离万物神秘的常理,以一得之见管窥古人之大全,这样,人如何能具备与天地神秘同样的完美,称得上神明的容貌呢?为此,庄子提出了一套神秘主义的“体道”方法:“若正汝形,一汝视,天和将至;摄汝知,一汝度,神将来舍。……”庄子的这些“一志”、“心斋”、“坐忘”、“物化”和老子的“大象无形”、“大音希声”一样,都是对神秘“道”体的神秘体悟,其中伴随着澄心静虑、“用志不分,乃凝于神”而产生的神秘幻觉,“庄生晓梦迷蝴蝶”是其神秘诗意的巅峰。它的目标是“神将来舍”、“鬼神来舍”,即个体最终超越时空、生死、爱恶、美丑、善恶……等局限性,“与物宛转”、“泛若不系之舟”,达到“以本为精,以物为粗,以有积为不足,澹然独与神明居……常宽容于物,不削于人,可谓至极”的“博大真人”境界。

庄子自解其诗意神秘主义的生命精神和自由精神,以磅礴而瑰丽的宇宙境界为极致:“笏漠无形,变化无常,死与生与,天地并与,神明往与!茫乎何之,忽乎何适,万物毕罗,莫足以归。……独与天地精神相往来,而不傲倪万物……上与造物者游,下与外生死、无终始者为友。其与本也,弘大而辟,深闳而肆;……其理不竭,其来不蜕。芒乎昧乎,未之尽者。”宇宙生命广大无涯,本来神秘。人的精神上游无穷,下亲万物,博大开阔、深刻周全、与天地并存,和神明共往!

“道”也者,为一切生命敞开的宇宙大道。它让一切伟大的灵魂摆脱家屋的束缚,走上自由的风险之路、命运的神秘之路。它将个我从现实世界的拘泥中超拔出来,去与博大的宇宙精神相契合,去实现生命的完美,去创造天地间生生不息的奇妙诗篇。

道家神秘主义主张生命的完全诗化。它号召人抛弃外物形累,以纯任自然的本真方式加入到宇宙大化之中和其神秘之大美中,从而澈悟宇宙生命之伟大神秘,它让人提升自己的生存境界,以自身的生命实践,去寻找久经失落的、天真烂漫的人性乐园。

道家哲学在魏晋玄学阶段进一步神秘化并形成中国本土宗教——道教。

何晏、王弼、阮籍、嵇康、张湛等中国思想家将道家神秘主义思想发展到更为精妙圆融的境界。而葛洪、陶弘景等宗教思想家将道家思想改造成道教,其神秘性更为加强。向秀、郭象作《庄子注》,在《序》中将宇宙的奥妙描绘为:“……是以神器独化于玄冥之境,而源远流长也”,即:万物自生,万物自化,不假外力,不为人知,故称天下为“神器”。此天地神秘迁化的过程,无始无终,源远流长,玄妙莫测。这种对宇宙神秘本质的诗性把握,赋予中国文化以超越性的诗意品质,这种品质帮助中国人在漫长历史的众多文明磨难面前,对生命的意义保持信心,并且超越对世界的认知性和功利性追求,将生命和文化提升到智慧和美的境界。

二,舍弃一切即天真:佛教神秘主义

佛教是公元前6世纪古印度迦毗罗卫国净饭王子释迦牟尼创立的世界三大宗教之一。印度佛教自兴起到衰落,前后约1500年,至公元13世纪初,由于外来入侵,佛教在印度趋于衰落。印度佛教发展经历了四个历史时期:公元前6-前4世纪,是释迦牟尼创教及弟子传教的原始佛教时期;公元前4世纪-公元1世纪,佛教内部分化出18或20个不同的教团,是为部派佛教时期;公元1世纪-7世纪,佛教内部又分化出大乘学派,原始佛教和部派佛教被称为小乘佛教。大乘佛教又分成中观学派(空宗)和瑜伽行派(有宗)两大派别;公元7世纪-13世纪,是佛教的密宗时期。

佛教自两汉之际传入中国,到宋代开始衰落,其间经历东晋、南北朝、隋唐时代约600年的兴盛,并形成了天台宗、三论宗、法相唯识宗、净土宗、律宗、华严宗、禅宗等中国佛教宗派。佛教的传入,是中国文化史上最重大的事件之一。它一经传播,立即成为中国文化的重要因素。佛教与佛学的兴盛使宗教神秘主义向古代文化进行全方位的渗透,但中国非宗教的诗意神秘主义传统成功地改造了外来佛教的宗教性,使之融入中国诗意神秘主义的大传统中。

佛教哲学将世界看作生灭不止、本来皆空的无常巨流,万物依靠多种原因和条件才能存在,因此是虚空不实的,此谓“缘起说”。因此,“诸行无常、诸法无我、涅磐寂静”就成为佛教“三法印”,人只有破除一切的迷执,才可能跳脱生死轮回、因果业报,获得至高的真实、宁静、解脱与幸福——“涅磐”。

佛教神秘主义在中国思想界的第一批成果是与魏晋玄学相结合的“般若学”,各学派都以各种方式论证事物没有真实存在的思想和因果报应的学说。在鸠摩罗什系统译出印度佛教思想家龙树(150-250)的《中论》、《十二门论》、《大智度论》和提婆(170-270)的《百论》等般若佛典的基础上,僧肇(384-414)写出了《物不迁论》、《不真空论》、《般若无知论》等重要佛学论文,认为万物“非有非无”,是不真而空的存在。僧肇将“圣智”称为“般若”,般若就是“无知”。因为要知某一事物,就要选出这一事物的某一性质,而“无”超以象外,没有性质,所以“无”根本不能成为知的对象。要知“无”,只有与“无”神秘地同一。这种与“无”同一的状态就是涅磐。涅磐是不可知之神秘,般若是不知之知。

东晋后期的佛教领袖慧远(334-416)著《沙门不敬王者论》、《明报应论》和《三报论》等重要佛学论文,系统论证发挥了佛教基本教义──因果报应、轮回转生的学说和神不灭的思想。他认为精神、灵魂(神)是人生死轮回的主体,不随人的死亡而消灭,是永世长存的:“夫神者何耶?精极而为灵者也。精极则非卦象之所图,故圣人以妙物而为言。虽有上智,犹不能定其体状,穷其幽致。”

竺道生(355-434)早年精于般若,后来盛唱涅磐,成为独创性的佛教思想家。他认为,“佛性即我”、“本有佛性,即是慈念众生也”,“一切众生,皆当作佛”、“一切众生,莫不是佛,亦皆涅磐”,代表着中国向众生开放佛性的佛学思想特色。他还提出了神秘主义的直觉体验──“顿悟成佛”说。著名诗人谢灵运在《辩宗论》中阐发了道生的“顿悟成佛”义:因为成佛就是与“无”同一,而“无”自身不是一“物”,故不可一部分、一部分地“修悟”,只能一瞬间“顿悟成佛”,这实际上是一种神秘体验。

北齐禅师慧文(约6世纪)根据印度中观学派的著作,发挥“一心三观”的禅法,认为人的一心可以观照到事物真空、假有、非空非有的三个方面。弟子慧思(515-577)又提出“十如”实相说,认为佛能体尽一切现象的真实相状,包括如是相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟十个方面。智剀(538-597)继承发展了两人的思想,提出著名的“三谛圆融”说和“一念三千”说,认为空、假、中为一切事物的真实相状,此三谛彼此圆融,互相统一,而人之一念,可包容无限的宇宙整体(“三千”),这些思想使佛教哲学、认识论和心理学都达到了精湛高妙的境界,是为“天台宗”两大理论支柱。湛然(711-782)在佛学名著《金刚裨》中,进一步提出“真如”(本体)和“万法”(现象)为一体的深刻思想:“万法是真如,由不变故。真如是万法,由随缘故。”佛性遍于万物而不超然于万物之外。这样,佛教神秘主义在中国本土“体用不二”的哲学文化传统中,其“有神论”的宗教神秘主义色彩逐渐淡化,泛神论、无神论的诗意神秘主义色彩日益浓厚。

三论宗也是渊源于龙树的中观思想,但喜欢使用“否定方法”论证人们对事物的认识“一无所得”,即《中论.观因缘品》的“八不”颂文:“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出(去)。”由此破尽迷执,还事物以真实本相──“如”(Suchness)。如者,二义:一曰:如其实、即其真;二曰:实本来虚、真本来妄,万物似有还无,好象而已。

三论宗大师吉藏(549-623)因此将认识事物的普通意义(俗谛)和神秘意义(真谛)分为三个层次:(1),俗谛说万物为“有”,真谛说万物为“无”;(2),将万物说成“无”,仍是下了一个肯定的判断,仍是“俗谛”,真谛应为“万物非无非有”;(3),“万物非有非无”仍是对万物作了区分,而一切区分都是片面的,真谛应当是:“万物非非有非非无”,这实际上否定了一切区分、认知和言说,这才达到了事物的“第一义”,即事物的意义就在于这种意义是不可言说的。这种“想入非非”的神秘体验和诗意境界,要旨在于破除一切意识形态上的独断论,还生命以本真的灵性。

法相唯识宗的创立者是著名佛教翻译家玄奘(600-664)和弟子窥基(632-682)。此派直接继承大乘有宗,主张“万法唯识”,对人的心理活动有极细密的划分与研究,但论述较为烦琐,曾一度消沉,在中国近代佛学复兴运动中扮演过重要角色。

华严宗创始人法藏(643-712)提出法界缘起说,认为万物互为依持、互为因果、圆融无碍,澄观(737-839)依《大乘起信论》的“心性本觉”说,认为人修持自己的“灵知之心”,就可达到一切现象圆融无碍的境界,从而成佛。宗密(780-841)在《原人论》中则主张一切众生都有空寂真心,无始以来性自清净、灵知不昧,为人本原。若能“离妄想,一切智、自然智、无碍智即得现前”。他因此也成为禅宗的大师。

相传佛祖释迦牟尼在灵山法会上默然拈花,以示众人,众莫解其意,内中唯独摩珂迦叶微然一笑,与佛祖心领神会。从此,在佛教经典的教义外,又由佛祖以“以心传心、不立文字、教外别传”的方式,直接将“佛法精义”传给具灵性的弟子,如此传28代至菩提达摩。达摩520-526年梁武帝时到中国,遂成中国禅宗始祖。慧能(638-713)在中国南方弘扬“见性成佛”的教义,使禅宗大盛于中国。

禅即梵语“禅那”的简称,意为“静虑”。禅宗的根本主张在于“明心见性,立地成佛”,它的本色天然、简便易行的教义,与一般佛教的宗教崇拜与宗教诫律有所区别,从而呈现出更加诗化的特点。

禅宗思想的核心在于否认外在世界,认为宇宙中的唯一真实的东西只是“我”,这神秘的“本我”(又称“自性”)既非人的肉体,也非人的感觉和理智,而是某种神秘莫测的,空明净寂的自我意识。这种“本我”的获得,有赖于息欲宁神、绝尘去虑,于一片空茫处去获取。这种神秘的、无法可循的“悟”又称“禅悟”。“佛”的本义即“觉悟”,即对一切争执和矛盾示以崇高的沈默。这种沉默以其莫测高深的神秘感和对事物超乎尘俗的洞察力而为具灵性者所崇敬。

禅宗认为绝对本体是不可理解、不可思议的,语言只不过是开向无语之彼岸世界的舟筏,佛语所谓“舍筏登岸”是也。这样,禅宗对语言与神秘诗学对语言的理解本质相通:即以语言为引逗,引发出一个超越乎语言的本体世界。这种靠乖谬、暗示等方式随机传达不可言传的佛门妙境的方法,在禅宗中称“机锋”,而那些前辈禅师判断是非迷悟的言论,被用来作为内省式参究的依据,称“公案”。

禅宗是最中国化的佛教宗派,它的思想传达出中国诗性智慧的许多本质特色。《景德传灯录.怀让禅师第二世马祖法嗣》载:慧海禅师初到江西参马祖(709-788)道一为师。马祖问:“来此拟须何事?”答:“来求佛法。”祖曰:“自家宝藏不顾,抛家散走作什么?我这里一物也无,求什么佛法?”这是提醒慧海:每个人自己内心深处都有宝藏(佛心、本心、觉心),无须外求。故马祖又问:“阿那个(什么)是慧海自家宝藏?”答曰:“即今问我者是汝宝藏,一切具足,更无欠少,使用自在,何假向外求觅?”说明慧海已了悟本心具足、使用自在的妙理:中国智慧以“体用不二”为核心,认为世界的本体就在人伦日用之中,无须在现象之外再去寻求一个独立存在的超绝本体(人格神、上帝),而是在现象之流中体会生命本体的生生不息、本真具足、慈惠为怀,因此,无须外在做作,只要内心清净,就能“立地成佛”。慧海答“如何是佛”曰:“清潭对面,非佛而谁?”可谓妙意生辉、一语中的:人临清潭自照,佛面自现──佛就是人自己,是人的清净本性。人如果能保持自性清净,就会如深深清潭,鉴照万物。故慧海答“如何用功?”曰:“饥来吃饭,困来即眠。”“一切人总如是,同师用功否?”曰:“不同。”“何故不同?”曰:“他吃饭时不肯吃,百种须索;睡时不肯睡,千般计较。所以不同也。”问者(律师)杜口。禅宗依从中国智慧顺遂自然的思想路线,认为人伦日用,皆是妙道,只要不起种种妄念,就能妙契本真、成圣成佛。所谓“青青翠竹,总是法身;郁郁黄花,无非般若”。万物皆法,众生皆佛,本此天真,遂成生机洋溢的青春世界。

印度佛教传入中国西藏地区,形成独具特色的藏传佛教体系,其中尤以密宗神秘主义最有特色。印度佛教密宗是佛教和婆罗门-印度教结合的产物,它在教义上以大乘中观学说为基础,认为宇宙本体与现象本来不二,宇宙由地、水、火、风、空、识等六大要素组成,其中前五大为观照世界的“色”法,后一大(识)为观照世界的“心法”,色、心不二,万物皆佛。密宗讲究师徒秘授的身心修练,以口诵咒语(语密)、手结契印(手、身姿势,身密)、心作观想(意密)的神秘主义方法进行修练,三密加持,即身成佛。修练时还要建立坛场(曼陀罗),以进入特定的神秘气氛中。

密宗传入西藏,成为藏传佛教的重要组成部分和高级阶段。入寺的藏族青年要在修完显教课程并通过考试后,才能依从师傅修习密教课程。与显教苦修来世的教义不同,密宗主张此时此地的修练、澈悟、成佛。由于持色、心不二的本体论,因此它要求修习者以自身的肉体为媒介,体验超越了一切对立和矛盾──本体与现象、涅磐与轮回、般若(智慧)与善巧(方法)、虚空和悲悯──而达到圆满具足的灵魂极乐境界。为此,密宗有以两性交合为修持方法的“男女双身修法”,让修练者从性的快感中升华出“色空”观念,并学会驾驭肉体的情欲和一切激情,从而进入无情无欲的极乐状态。赫伯特.肯特称之为“穷极无聊后的自由畅快之感”

佛教神秘主义对诗性智慧的贡献,在于以直觉的方式而不是推理的方式去把握世界,以澄心静气、意领神会的方式去获得对世界意义的突然了悟(顿悟),从而去实践一种不为外物所累的生命方式。它将道家的“体无”改造为神秘的“体空”,即以“空明”之心去体味宇宙“万法之空”,此“空”非“虚无”,而是一切生命自明其本性、获得心灵安憩之所。

王维诗:“木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落。”最能传达这种诗意神秘主义的妙境:万物本样自存,一片天机烂漫,恰如同山中芙蓉,自开自落,不依外求,全其生命的本真和大美。

当艾略特被问及一首诗的涵义是什么时,他只是将这首诗从头至尾又重读了一遍。在这一遍遍的重复中,读者被带入一种茫然若失的境地,而诗的真正用意、宇宙的真正内涵,就在这一片茫然中出现了。

“理解一首诗的唯一方法就是去欣赏它。”(泰戈尔)

理解世界的唯一方法亦复如是。去欣赏它,也就是放弃思维和言说,只静静地,等着它以无限的透明,汇入你内心一片金刚不灭的精萃之中。

欢迎关注毛峰微信公众号“清风庐”:houseofwind