从2016年国庆节前即开始的雾霾和阴雨天气,竟然持续了20天以上,使人对世界平添一种迷茫:如火山喷发一般的高房价虽迭经强力遏制、不再喷发,但这座活火山什么时候才能停止“造山运动”而降为缓坡呢?那些“事后诸葛”的经济学家一再信誓旦旦:“我早说过,楼市有泡沫……”这还用得着你们这些盘踞在各大学的废物们指出吗?关键是“怎么办?”!对这个迫在眉睫的问题,这些废物立马躲一边去“人言人殊”去了。

住房、教育、医疗、养老等民生大山,不见丝毫削弱的迹象,只是被弥天雾霾吞没而已;更惊心的疑惑跃动脑海——“为什么而攀爬这座总在升高的大山呢?连珠穆朗玛峰,都因冰雪融化而从8848米降低为8844米,房价却不降反升……”每个大学本科或研究生毕业的青年,在父母、祖父母费尽千辛万苦的供养之后,再次面临“生存、发展的巨大瓶颈”——天价房、比登天还难的职位上升空间、比雾霾更阴郁、也更深重的人际环境危机、身心健康危机、道德危机、品学危机,不断兜头袭来,让一个看不清前路的青年,如何不自欺地活下去呢?

时尚帝国,就是自欺的方法之一。

时尚拥有扼杀天才、青春、活力的野蛮权势。

生前费尽心力,却只卖出一幅画的文森特·凡·高,是对法国号称“美术时尚之都”最强有力的讽刺。

昨晚,因观赏、聆听比利时大师格鲁米欧演奏的贝多芬《D大调小提琴协奏曲》、叹服于其纯净完美的音色,竟蓦然而生一个疑问——当代中国,似乎自《梁祝》以后,再也没能产生具有全球影响力的音乐原创作品,可是,音乐大奖却层出不穷!

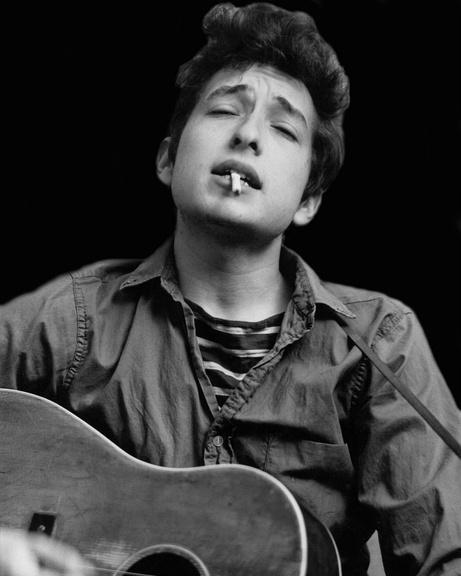

或许,诺贝尔文学奖颁给迪伦,用意在于:伴随1950-1970年民权-垮掉-嬉皮反叛运动的一再退潮,好听的音乐与歌曲,好看的文学与电影,已经越来越少,甚至可说是绝迹了。

重温迪伦的言论,颇能偷窥一眼当代文明的低俗。

这位20岁就成名、被《纽约时报》报道为“冉冉升起的民谣新星”的幸运儿,道出稳坐民谣第一名流的奥秘:“实际上,你要抑制自己的野心,这样你才能成为你应该成为的人。”而那些正在后海卖唱的歌手,又如何能抑制住“自己的野心”呢?

迪伦的成就,来自于对西方主流思维——启蒙独断思维一再吹嘘的所谓“现代成就”的勇敢唾弃:“我不觉得人类的大脑足以理解过去和未来,这二者不过就是幻象而已,驱使你去相信一切有所改变。”

这一深刻认识,在我国思想家那里,早已解决于2000多年前——列子将古今一切所谓“变化”或启蒙主义吹嘘的“进步”称之为“幻影”,人生苦乐、世事兴衰,“古犹今也”,没什么自吹自擂、自我夸诞的理由。

现代工业化、城市化、启蒙化的唯一后果,是独立自我的深刻丧失:人人如此,别无其他。稍有不同,就被斥为异类。

迪伦之可爱,就在于他敢说:“我能做的一切,就是做我自己,你管我是谁。”

与叔本华一样,迪伦发现了人类生存的悲剧性:“没有人是自由的,甚至连鸟儿都被天空束缚。”

他与苏格拉底创立的庸俗“定义法”、概念方法、全球大学及其所谓“学院派”的庸俗方法决裂:“我不定义任何东西,不管是美,还是爱国。每件事,该是什么就是什么,没有什么优先规则,使之应该成为什么。”

事物本样自存,用不着别人评断。

迪伦的格言警句是:“生活不会为任何人停留一秒。这听起来令人难过,但却是真相。”

他巍然揭示了生命的真相:“不管你有多少钱,世上只有两种人:一种是还幸存的,一种是已迷失的。”

如同凯鲁亚克,他有时寻求天主教信仰的“麻醉疗效”:

“你要知道,想不下地狱是很难的。世上有那么多吸引你、诱惑你、分散你注意力的东西;当你努力好好做人的时候,总有人半道把你拖下水。当你把外部的敌人消灭掉后,你内心的敌人,又从四面八方涌现上来。《圣经》说:‘抵抗恶魔,恶魔会逃离。’因此,你必须坚持与它抗争。”

迪伦尤其精妙地道出了绝大多数平庸者之所以虚度一生的深刻原因:“人们很少做他们相信是对的事,他们做比较方便的事,然后后悔。”

恰似波德莱尔,他揭穿了一切政治、传媒和时尚的骗人本质:“归根结底,这个世界上有很多不同形式的‘上帝’。人们都有自己的‘上帝’:财富是上帝,大财团是上帝。而政府呢?政府不是。政治只不过是一场骗局,政治家们实际上没有任何力量,他们通过报纸向你灌输那些正在发生的事情,但上面写的与真正发生的完全不同。”

迪伦美妙的生活哲学就是:“不与时代同步”。

他说:“天哪,谁有空与时代同步?”

他清醒到非常可爱的程度,与杜尚一致:

“未来不对任何事作保证,甚至不保证生活不是一个大玩笑。”

他揭穿了“荣誉”(名望)的空虚:

“荣誉,每个人通过不同的方式得到它,但没有人思考过得到它到底意味着什么。比如说,你路过一家小酒吧或者小旅店,你透过窗子,看到人们来来往往,兴高采烈地吃着、聊着。你在窗外看到的他们,是如此真切,真实到吸引着你进去看看,可是一旦你跨入了那间屋子,一切都结束了。你再看到的世界,都是那么不真实。”

真实,总在人类思维的一步之外。感谢神明,一向如此。

人类“肮脏的手”不能扭曲它。

迪伦补充说:“这世间的一切所谓真相,只不过是在积累一个巨大的谎言。”

丝柏和繁星仍摇晃在我们的头顶,乌鸦仍在飞过日益萎缩的麦田,但我们却不再痛苦、狂喜或哭泣,而是悠闲地端坐在三里屯或什刹海的酒吧中,面朝凡·高的《乌鸦飞过麦田》,彼此间津津吐出高雅而无聊的“扯淡”;

浓妆艳抹的女郎在银锭桥头向多如过江之鲫的洋人兜揽着“生意”,拥堵的汽车将尾气无保留地馈赠给这片唯一的“城中之海”,让渴望一睹“燕京十景”之一——“银锭观山”的游人,仅能对远近高楼大厦和雾霾烟尘,发泄思古之幽情。

如此而已。又能如何?