公元2000年以来,使用频率最高的流行词语之一是“郁闷”。

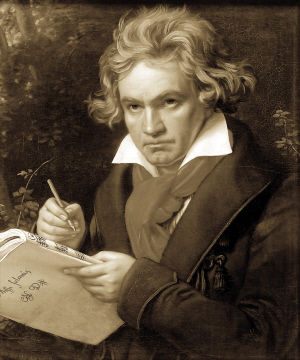

成年人郁闷是因为收入过低而被人轻视,或者因收入过高而引起有关方面的注意和怀疑;年轻人郁闷是因为尚不知收入多少……而在1800-1802年间,贝多芬(1770-1827)的郁闷是:作为一个有希望成为海顿、莫扎特继承人的音乐家,却发现自己的耳朵渐渐失聪——还有比这更令人郁闷的命运吗!

贝多芬从4岁即开始接受一个专制父亲的音乐教育,12岁即担任宫廷琴师,1787年在维也纳,17岁的贝多芬的即兴演奏给莫扎特留下了深刻印象,莫扎特预言“这个孩子会引起轰动的”。而在1792年,选帝侯的密友、后来成为贝多芬的保护人和资助者的费迪南德·冯·华德斯坦伯爵则对贝多芬说:“去维也纳实现你的夙愿吧!莫扎特的守护神仍在痛悼她钟爱之人的死亡(莫扎特死于1791年12月5日)……刻苦工作吧,从海顿手中接过莫扎特的灵魂。”

而正当贝多芬以自己“外乡人”的音乐才华征服了对他百般挑剔的维也纳人时,命运的阴影展开了它莫测的翅膀:他被诊断为耳朵将逐渐失聪!

面对这“无边大海似的磨难”,生性顽强的贝多芬的态度是:抗争到底、决不低头!

贝多芬的音乐是与世俗社会与悲剧命运奋战到底的英雄意志。他的人格和音乐,犹如惊天的雷霆和愤怒的霹雳,掠过1800年之后200年间主宰人类命运的启蒙荒谬思维、工业革命铁蹄以及世俗文化的“精神深渊”,对“一个日益疯狂和不负责任的世界”大发雷霆之怒,同时又以无比的温柔和高贵,宣示人类本应具备的尊严、独立、丰富和完美。他的音乐终结了古典乐派,开启了浪漫乐派,且始终屹立于浪漫乐派的最高峰。

从莫扎特到贝多芬,象征着近代文化风尚,由古典主义的完美、宁静向浪漫主义的激烈、感伤过渡,莫扎特音乐中被抑制和掩藏的悲剧性冲突和忧伤的暗流,到贝多芬这里汹涌澎湃为激烈挣扎、反抗、控诉、奋争、搏斗和绝望的巨潮。

不妥协的抗争成为贝多芬音乐的主要基调,英雄主义使贝多芬及其作品成了日益鄙俗而渺小的世俗社会中不合时宜的“堂吉诃德”,当一切社会的内在鄙俗真相逐渐被天才发现时,贝多芬就象现代诗歌英雄、浪漫主义文学顶峰——瓦尔特·惠特曼(1819-1892)一样,只能“坐而眺望”现代世界那无边无际、难以解脱的苦难而陷入“无言”:

“我坐而眺望世界的一切忧患,一切的压迫和羞耻,我听到……我注意到企图隐秘着的嫉妒和单恋的苦痛,我看见大地上的这一切……我看见倨傲的人们加之于工人、穷人、黑人等的侮蔑和轻视,我坐而眺望着这一切——一切无穷无尽的卑劣行为和痛苦,我看着,听着,但我沉默无语。”

诗人、艺术家们,面对现代世界的各种苦难,除了“坐而眺望”、除了悲悯,又能怎么样呢?1800年至今,多少“起而行动”者,其行动本身,又为世界增添了新的苦难呢!如果仅仅“坐而眺望”,人类的郁闷又如何减轻呢?

至少倾听贝多芬的音乐、吟诵惠特曼的诗歌,是解脱郁闷、横扫无边寂寞的个人途径之一。保罗·德·曼说过:“文学存在的原因即:人类要想摆脱他生存的困境几乎是不可能的。”而伟大的文学、伟大的音乐就存在于这“几乎”不可能之间,存在于人类挣扎奋斗、维护自身庄严那“一线之间”。

贝多芬的名言是:“强力是杰出者的品行,那就是我。”

他的音乐诉说着意识到自身独立的灵魂,如何打碎旧的神话体系,进而树立起新的神话——创造性自我确证、自我肯定的自由与骄傲。他的钢琴奏鸣曲《悲怆》、《月光》、《热情》、《皇帝》、《巨人》;小提琴奏鸣曲《春》、《D大调小提琴协奏曲》、九部伟大的交响曲、许多其他形式的音乐作品,均代表着人类天赋、想象力和创造力的不朽奇迹,让身处21世纪全球郁闷中的我们,犹如眺望神明一样恍然大悟:原来人在情感和精神上如此伟大!并进而深思:从什么时候,为什么,我们堕落到如今这般模样?

历来诠释贝多芬作品的名家大师很多,我最喜爱德国钢琴家威廉·肯普夫(1895-1995)演奏的贝多芬C小调第八钢琴奏鸣曲(作品13号),简称“悲怆奏鸣曲”。

这部作于1798-1799年间的钢琴曲,是青年贝多芬(28岁)思想、情感、艺术趋于成熟的代表作,出版时作曲家在封面上题记为“大奏鸣曲,悲怆的”字样,是贝多芬首次冠以标题的作品,显然,作曲家对此寄予最深的自我心灵写照。

《悲怆奏鸣曲》的第一乐章“庄严的、富于活力的快板”,引子犹如一声声发自心底的沉重叹息,似乎要把周围环境冻住,良知高贵的痛苦,让卑劣无地自容的庄严和崇高,被鲜血一样纯洁而正直地袒露出来,而奔突的生命热情如暖流般升腾流溢,与压抑性的第一主题不断冲突,中间短暂停歇后插入的几个凄凉的单音,仿佛音乐家在悲叹自身命运,令人听后蓦然心惊、悄然动容;第二乐章“如歌的柔板”被誉为“有史以来最感人肺腑的柔板”,音乐以沉思性的哀婉曲调,将纯洁、微妙的情感细细倾吐,仿佛阳光温暖着每个生命角落,微风抚弄着每一个温存的回忆,纯真的祈祷上达天庭、感动神灵,清空洒下抚慰、荡涤和救赎的甘霖;第三乐章“回旋曲,快板”则以明朗的旋律表达作曲家对生活潮流滚滚向前、终将解决一切对立、冲突和矛盾的光明信心,乐曲以结论性的音符强有力地给出沉思后的答案:生活本来如此,永远向前,不必忧伤……

1928年,法国作家罗曼·罗兰(1866-1944)出版了他的以贝多芬为主题的系列著作的第一部《贝多芬:伟大的创造性年代》,在“序言”中,罗兰写道:“年青的一代,珍视着一种幻觉,相信新的形式能永远抹掉老的形式,而这新的形式却长存不灭……如今……新的一代,背弃作为我们内心世界之声的音乐……”那是1929年爆发世界性经济危机“大萧条”的前夜,成年人沉迷于商业投机和醉生梦死,年轻人被称为“迷惘的一代”,爵士乐大行其道,现代派光怪陆离地登场,贝多芬作为“老的形式”早已不时髦了,英雄主义成为笑柄……

1982年,作为一名17岁的大学生,我在南开大学校内小花园的一间半地下室里,听一位高年级学生讲解如何欣赏西方古典音乐,首次接触贝多芬。当家里唯一的高级电器——组合音响的调频立体声节目播放这首乐曲时,我的心因喜悦而紧缩:同样是对压抑窒闷的社会环境的不满和愤懑,同样是对无限开阔的精神自由的美妙憧憬与遐想,同样是无处宣泄的满腔柔情,同样是永不屈服的、奋力维护自身独立的——灵魂!

整整34年过去,那个花园一角的半地下室,那为了欣赏音乐而亮起的红黄绿蓝各色彩灯的宁静光辉,那小屋四周因美妙旋律而骤然变得甘美静谧的黑暗,那年轻学子聚首听讲时“朝圣”一样的心境,那被音乐唤醒并拨动的纯净心弦,那屏息静气的恬美……如今一切荡然无存:仅仅两年以后,我从图书馆的“托福”试题堆中找到已考上研究生的那位高年级学生,他早已对再组织一次古典音乐讲座不感兴趣;十年以后,流行音乐和摇滚乐等世俗文化已全面占领舞台以及年轻一代,人人都跟着崔健声嘶力竭地叫喊:“可你总是笑我——一无所有!”

一无所有者,不能创造历史。