诗乃“置放于作品中的真理”(海德格尔的伟大界定),它以词语搭建起一个庙宇,一个“天地人神”欢会、倾谈、舞蹈的光明空间,因此,任何固定的、僵滞的、尘俗的意义,都不能牢笼它;它拒绝被壅蔽的、卑俗的、世俗化的高校教科书、各种教会律法、世俗教条限定,它不允许从诗行中“分泌”(分析出)“散文意义”(此乃现代诗圣、法国诗人保尔·瓦雷里伟大的《纯诗》所言,予曾参加北大“世纪大讲堂”里的创作论坛,发现与会权威“专家”和“新秀”作者,对此概念竟然“闻所未闻”,可见,中国哲学、诗艺、人文思想,自朦胧诗与新生代诗之后,根本毫无起色,反而陷入深度堕落),让靠荒诞的胡扯伪造出来的所谓“启蒙-现代世界观”原形毕露。

电影是最接近诗的现代产品。

它拒绝诠释(苏珊·桑塔格回肠荡气的著名文章《反对释义》一举终结了启蒙诠释学,开启了海德格尔-伽达默尔的存在诠释学,一举终结了至今统治全球高校的各种启蒙知识体系),让活生生的影像,倾诉自身,光华闪闪,任凭观众去自行感悟;一如铃木大拙《禅学入门》感悟出来的禅理(铃木在东方哲学研讨会上,当面斥责胡适对“禅学”一窍不通,快哉!)。

诗电影就是电影经典性的极致:

没有什么散文意义(黑格尔所谓“现代语文必用散文体,犹如商业订单必须明晰”),只有俊男、美女、纯美的风景、跌宕的情节所散发出的“生命节奏”,那清新而灼人的“处子般的青春、肌肤与呼吸”。

诗是万物存在的本质,也是电影的生命所在。

挪威诗人奥拉夫·豪格(Olav H. Hauge,1908-1994)的诗集中译本名为《我站着,我受得了》引起我的好感。翻开扉页,一个清瘦老人坐在森林里的一个树墩上:泰然,安定,威严,焦虑,简朴,林间清气弥漫的照片令我折服。

捧读之下,更加仰慕肃然:写入1946年《灰中余烬》中的一首《谣曲与韵脚》,素朴动人:

它们不是写在书本之间,

它们不是写在书斋里,

它们出自劳动,在森林、

石头和土壤之中被创造。

我站在木匠的凳子边,

在一块木板上匆匆写下。

无需考虑别人,

仅仅为自己而写作。

它们就是谣曲与韵脚,

不合规则。

题目平平,

嗓音冷峻且粗糙。

我不给别人秉烛带路,

在使人迷惘的生命的黑暗里。

黑暗是带路人。

真的,不要步我后尘。

妙矣哉!尤其最后一节:生命的黑暗何其大!黑暗本身又如何神秘地引导着生命前进,进入更大的迷惘!人的沉沦和挣扎又是何其顽强、耀眼!豪格自1930年代即20多岁即爆发精神病,直至1960年代他50多岁,多次入住精神病院,这种神圣的疾病促使其诗篇、生活极具震撼力量。

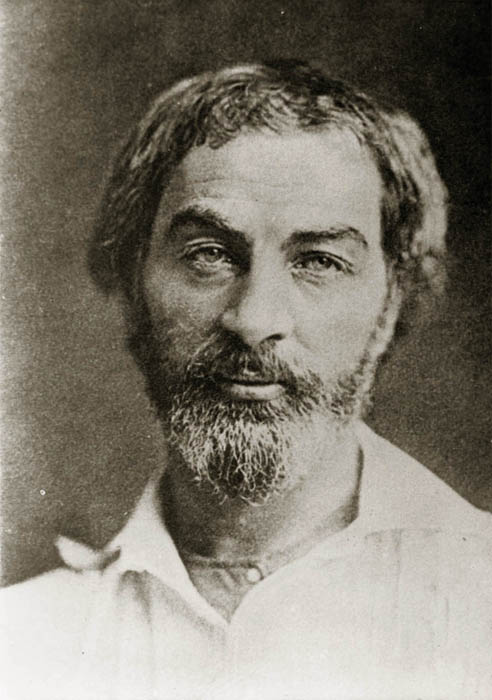

现代圣哲、古今诗人之王瓦尔特·惠特曼,在其随笔集《典范岁月》(Specimen Days,一译《典型的日子》,1882)中,再次凸显出这个被神所钟爱的伟大诗人,其千钧笔力,其力透纸背的雄壮精神,如北美的种马一样,在原野上奔驰:

当你在商业、政治、交际、爱情诸如此类中,筋疲力尽之后,你发现这些都不能让人满意,无法永久忍受下去——那么还剩下什么?自然剩了下来;从它们迟钝的幽深处,引出人与户外、树木、田野、季节变化——白天的太阳和夜晚天空的群星的密切关系。我们就从这些信念开始。文学高高飞翔,被加了猛料,以致我们的日记如同寻常的微风,或一掬待饮的清水。……我喜欢真正的农场小路……在另一片田里,玉米的长穗在拍打着——这样一直来到池塘边,池塘由小河扩张而成,孤绝而美丽,周围是年轻年老的树木,隐秘的远景。

惠特曼的伟大,源自其孤绝而美丽的独居生活(偶尔的同性爱作为调剂),这种生活要求他密切地、热烈地观察自然、人性,然后毫无苟且地将之描绘出来:神赋予他完全忠实自身本性的海洋一般壮阔的勇气和能力,因此他的《草叶集》和《典范岁月》才臻于不朽。

惠特曼确乎深入到大自然活力的最深处,似乎宇宙力量真的把他当成儿子与情人,将他置于北美大陆丰美壮阔的风景和流荡的微风中,悟出一切存在的精神内涵和美妙意蕴:

于是,继续闲逛,来到柳树下的清泉旁——水声柔和,如叮咚作响的杯子,将宽如我脖颈的水注入一条相当大的溪流,纯净而清澈。在缺口处,溪岸拱起……如嘴唇状的屋顶——永不止息地潺潺着,潺潺着——似有深意,说着什么……吸引我的还是那无可比拟的柔和汩汩声。这一切是如何生长进我内部的,日复一日,全都和谐一致——那野性的、刚可察觉的芳香,斑驳的叶影……啊溪流,以你的语言,继续絮语下去!我也将表达在岁月和进程中收集到的东西,本土的、地下的、过往的……接受、复制、铭记那来自你的信息。

阅读惠特曼的散文,你会感同身受地明白19世纪的美国,真是神所施惠的美丽大陆——尽管各种社会问题也都存在,但尚未达到激烈冲突、爆发政治动荡的程度,惠特曼、梭罗、爱默生等人生活于其中,宇宙万物赋予万千人性的那种简朴和豪迈、大自然的恩惠、民主自由环境下人民的自豪感,全在这些伟人的笔下忠实流露出来,令人神往。

与此呼应,美国独立电影天才马修·哈里森(Mathew Harrison)的电影《韵律窃贼》(Rhythm Thief,1995) 将一个力图独立生存但却始终被各种势力纠缠的英俊流浪汉西蒙的故事,以忧伤的黑白色调和粗粝的性感加以表达:靠盗录地下乐队的音乐然后复制出售的西蒙,始终被身边人纠缠:追杀他的打手、与他争抢地盘的卑鄙小贩、每早与他做爱的女郎、勾起对自杀母亲伤感回忆的家乡女孩、奉他为偶像对他寸步不离的街头少年、一个无端怀疑他偷窃电视的肥胖男人……

这一切谱成纽约街头生活光怪陆离的“韵律”,而西蒙则是这古怪混杂韵律中唯一独立自在的人,他注定要遭受各种社会关系有形无形的“剥削”,这些“剥削”利用他的正直、善良、孤独、英俊等等流溢在身上的浑然天成的品质,而这些品质却不在他周边的社会之中:那个不断告密的卑鄙小贩是个毒瘾患者;那个盗窃电视机的邻居是个怕老婆者;那个崇拜、追随他并最终为此丧命的街头男孩,是个不知如何征服女人的畏惧者;那个哀求他离开纽约回家的女孩是个陷入迷恋难以自拔的可怜者……

纽约街头唯一独立自足的人,就是西蒙和那个眺望街景的老人,西蒙很守信用地归还了老人的借款,似乎只有在老人身边,西蒙才能片刻摆脱那一切“剥削性”的社会关系的纠缠,享受片刻的安宁与清闲……

《韵律窃贼》是“反面《草叶集》”,即显示:在当代全球的社会环境中,一个人如何难以独立自主:每个人都仰仗他人的权势、意见而可怜兮兮地生活着:一些人靠卑鄙手段升官发财、倾轧异己(譬如那个告密的小贩),一些人则把幻象寄托在他人身上(譬如迷恋西蒙身体的女郎、哀求西蒙回家的女孩、奉西蒙为偶像的少年等等),这两组或对立或依顺的社会关系,均昭显出西蒙的俊拔超绝、孤立无援,他自身肉体和精神上的强大,时刻被威胁、侵蚀乃至绞杀!

影片蓦然令我想起纽约街头那些“站街者”,每当黑夜降临、华灯初上,就有大批装饰一新的俊男美女,临街而立、眺望街景,渴望着一次肉体的艳遇足以抛掷灵魂的孤寂……

1965年6月11日,在英国皇家艾尔伯特音乐厅这一西方古典音乐的重要殿堂举行了别开生面的诗歌朗诵会:阿兰·金斯堡、劳伦斯·费林盖蒂等著名“垮掉一代”诗人朗诵了自己的作品,导演彼得·怀特海德拍摄了这次集会的珍贵纪录片,名为《大联合》(Wholly Communion, 1965),另一部纪录片是纪录著名剧作家彼得·汉德克的剧作《怀疑的益处》(Benefit of the Doubt,1967)的演出片断,洋溢着六十年代美丽的文学气氛和反叛气息。

著名法国导演菲利浦·加瑞尔是“诗电影”的伟大实践者。他执导的《拂晓之际》,启用了外貌英俊的儿子路易斯·加瑞尔主演,沿袭了其一贯的抒情风格,镜头极具美感,令人叹赏不已。而德国导演汤姆·提克威尔,因《罗拉快跑》成名,在1997年的《冬眠者》中继续“命运交错”这一主题,外形强壮的滑雪教练因急于床第之欢而忘记锁车,结果一个服役时大脑受损的醉酒者偷驾其车撞死一个小女孩,其父错认这个滑雪教练肇事误杀爱女,遂将其拦截在雪山之上,这个滑雪教练有口难辨、匆忙躲避,跌落悬崖丧命。

导演用其跌落的慢镜头叠印那个当初勾引其急急上床、忘记叮嘱其锁车的女孩在窗前眺望的镜头,鲜艳红唇绽放肉感,与那高空坠落的小伙“舞姿”交叠,凸显着造化之残酷:真正的肇事者、那个失忆的退役军人却尽情享受着恋爱、结婚、生子之欢欣而浑然事外,只是隐隐有对此事的一丝模糊记忆困扰着他失神的眼睛;滑雪教练的另一女友,负伤乘坐的车厢对面,此刻安坐着那红唇鲜艳的窗前女友,二人对面不识,其实爱着同一个逝去的恋人,尽管这个恋人曾粗暴、不忠……

灵魂的歌手,只有具备灵魂者才能领悟、倾听、喜爱。索尼公司2003年出品的弗拉季米尔·霍洛维茨演奏钢琴的音碟VLADIMIR HOROWITZ:In the Hands of the Master, The Definitive Recordings,开头是贝多芬的《月光奏鸣曲》,其轻柔清澈,只有霍洛维茨能传其缥缈温柔之神韵,相比之下,其他名家的演绎就显得过于“古典”了。至于舒曼所作《克拉拉主题变奏曲》,在霍洛维茨的演绎下,显得深邃甘美,淋漓尽致地展现着一个深爱者那缠绵而绝望的爱情。

伟大圣哲是从时代氛围中毅然孤立出来、勇敢地昭示着未来的人。惠特曼在《典范岁月》一篇简短悼念文字“朗费罗之死”中判定了自身所处的时代以及社会环境:“他是我们物质主义的、专断独行的、拜金的盎格鲁萨克逊种族最为需要的,尤其是当今时代的美国——这个时代受到工厂主、商人、金融家、政客和零工的专横控制……”

比起20世纪的全面残酷——世界大战、局部战争、恐怖袭击、内战、大清洗与经济大萧条来,19世纪的美国可谓得天独厚,惠特曼在“办报纸”一文中回忆说:

我的第一次真正冒险是在《长岛人》上,在我那美丽的亨廷顿镇办起的,那时我大约20岁……有人鼓励我在出生之地办一份报纸。我去纽约,买了印刷机和铅字,雇了个小帮手……买了匹好马,每周一个白天和一个晚上,到乡下分送我的报纸……直到我做了《布鲁克林鹰报》的编辑……

当时美国民主政治刚起步,报纸舆论十分自由,惠特曼可自行出版印制分发报纸,从此登上文坛。如今,纵有惠特曼之才,也无法施展其才华与抱负:政府的官僚制、审查制的铁笼完全控制了一切公共生活与私人空间,惠特曼、梭罗、爱默生、爱伦·坡、朗费罗、霍桑们只能甘受埋没了。

在总结自己的伟大文学遗产——无人能为之总结——时,惠特曼以伟大哲人的气魄说:“忠实于我的感官和接受能力……在精神及其相关事情上力守信诺……这里的文字未作任何修订——我是如此担心失去句子上附着的户外气息、阳光或星光,我不敢去干预或打磨它们……大自然才真正是一切,是法则、标记与证明的最高结果。……我幻想过某种没有肉体的人类灵魂,来做出它的判决。”

惠特曼将他的人生挫折与失意(包括他与英俊青年威廉·斯塔福德的无果的爱情)提炼为永生不朽的诗歌、散文与哲学沉思,他曾数度犹豫如何为自己最后岁月的笔记命名,最后定为《典型的日子》(余译《典范岁月》),认为“自然和民主”,作为最高的哲学概括,是宇宙的“道德”秩序:“最后谈谈道德。马可·奥勒留曾说:何谓德行,只是对自然鲜活的、热忱的同情而已。也许,所有时代……真正的诗、奠基人、宗教和文学的种种努力,本质上一直如此,将来也如此——那就是,将人们从其顽固的迷失和病态的抽象中,带回到无价的平等、神圣、原初的具体之中。”

这段话,犹如“当代神谕”,揭示给了我们,今日全球堕落与困苦的最深根源与出路——“那就是,将人们从其顽固的迷失和病态的抽象中,带回到无价的平等、神圣、原初的具体之中。”亦即,全球70亿人,生活在“顽固的迷失”——随时随地算计得失的“小人状态”和“病态的抽象”——启蒙世界观将大自然的千姿百态牢牢枷锁于“物质进步”的社会病态之中,尤其是知识分子,被枷锁于“启蒙抽象的、脱离历史与人性实际的预言什么未来会更好”之类神话中,难以自拔。

“无价的平等、神圣、原初的具体”,就是指宇宙万物的自存、自立、自强、自爱,这是第一义的宇宙真理;为此,独立的、能站稳的个体,彼此相爱;前者是“义”,后者是“仁”;孔子曰:“若夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”,如此,“己欲”乃宇宙之本,“立、达”乃宇宙之道,宇宙人生的全部过程,所谓“道德”者,用一字可概括,即“仁”。

仁爱自身、挺立自身、不盲从他人,即义。

这才是古今一体的无价的平等与神圣。

这才是古罗马贤哲马可·奥勒留所言“何谓德行,只是对自然鲜活的、热忱的同情而已。”之确凿涵义——自然,就是如其所然、不待他人评判,即独立不倚。发乎自然的同情、鲜活的、热忱的同情(狭义的仁)由此产生。

对他人的妄议,站稳脚跟者唯一的回答是:滚!

写到这里,掩卷凝神、心生敬畏,眼前蓦然出现美国画家安德鲁·魏斯、一个孤绝于北美大陆深处的伟大歌手笔下,那赤裸全身、表情肃穆的印第安青年的结实体魄和健康神情……如今,飘拂的纱帘外,一条蜿蜒的溪流,正无声注入沸腾的海洋——那生与死缠绕交抱的无垠湛蓝、舞动的微风与大气、神所钟爱的自然与民主的深厚土壤与无尽悠远的灿烂星空,仍在我的诗意的灵魂里,萦绕不散,我提笔在空白处写下感叹与信诺:“妙!罕见的雄浑,垂之不朽……”