在哈铁博物馆中东铁路印刷所展台,5名印刷工人在装订桌案前翻阅《毛泽东选集》的情景雕塑,再现了铁路印刷厂当时的工作场景。

我国第一本《毛泽东选集》装订时所用的案桌实物

中东铁路印刷所,坐落于哈尔滨市南岗区中山路与六顺街交口处,建于20世纪初,在建筑正面、背面各有7个欧洲人头像,中间5个为“全脸”,两侧的人头像则为“半脸”,人头像大小为一米见方,被称为“人头楼”。鲜艳的砖红色彩,白色点缀,墙面凹凸变化,呈现的不对称性,具有一种浪漫主义的情调。新中国成立以前,第一本《毛泽东选集》就在这里印刷,这里是当时共产党治下设备最先进的印刷厂,这里有随处可见的“文物级”器物,比如1924年使用至今的西门子电梯,还有悬在头顶的吊扇和吊灯,一打开关,车间里的吊扇就都旋转起来。职工都非常爱惜这座老建筑,即使夏天天气再热,该厂职工也没有改变窗户的结构。

站站在桌案前,我回想起自己的铁路印刷岁月。一九八九年五月,初到齐齐哈尔铁路印刷厂实习,一进铅印车间,浓厚的油墨气味扑来,十多台机器在运转,刚开始,感到新鲜有节奏,呆久了,耳朵里就只有“呱嗒呱嗒”的声响。收集印张的竹条像张开的五指,扇来扇去,两个工友负责一台机器,一人上墨、码纸、备料、看机器,一人在机台上干活,机台上的工友在手工续纸,左手带纸,一张张地移向轮滚的方向,右手指尖划纸、指肚轻扫、及时补纸,熟练又专注。踏进印刷厂,我晓得了,在这里,书藉是不折不扣的产品,续纸不到位、油墨加晚了都可能出废品。印刷工辛苦,机器坏了,若是小毛病,要爬下去自己修,干净的工作服,常蹭得一身黑。

一个月后,我转战至装订车间。车间在临街的一趟平房内,没窗户,全是木头架子做的工作案,当年的装订工序多是手工作业,折页子、刷胶、码车。装订车间没有半边天,只有一边天,三十多人,只有关师傅和纪哥两个男人,把持着成书前的最后一关,裁切的工序,比较干脆,伪满洲国时遗下的裁纸刀,还在工作,一脚下去,咔嚓一声,毛纸边落下,三面裁完,一摞清亮的新书便摆在眼前,这就是印刷厂的主要产品——书籍的成品。环顾厂房之内,凡是目之所及的书,我都会翻一翻,看一看。看上眼的,就在午休时,把裁书的副品——纸毛子,归拢到墙边,构筑成厚厚软软的床榻,躺在上面,随手拿一本书,品读咂摸,不知愁滋味。那些刚装订成册的书,还没发到书店去售卖,我们就先看了。除了书,还有报刊,如《青年文学家》《章回小说》《蒲峪学刊》等。有的期刊还是上世纪五十年代创刊的,在八十年代末还有名家高手投稿,有的文字读起来,甚是过瘾,下午干活都不觉得枯燥,有时给表格刷胶,还和同学讲小说里的囧事,那时的我们,就这么点乐趣和见识。

在装订车间工作,看到师傅们做精装书,我就想到了我的旧版书《杜诗详注》,那是我用助学金在齐齐哈尔解放门旧书摊淘来的,旧书摊紧挨清代的将军府。我这套《杜诗详注》有些破,也不是什么珍本,我便央求做活精湛的师傅帮忙重新装订一下,也弄个精装本。不精装则可,一弄就觉得对不起人家,真是费手工,费心血。先是设计封壳、书芯的脊背、书角造型。因是私活,要找美观适用的剩料,还要与车间主任打招呼。先是加工书芯,锁线、压平、书背刷胶,然后扒圆、起脊定型、压实书背,书芯背上粘纱布、粘堵头布,粘书背纸,最后制作书封壳,一套精装书呈现眼前。至今看着这套《杜诗详注》,还是感念师傅们的辛劳,此书陪我有三十年了,杜诗注定流传千古,我装修了他的门面,可能淡忘了他的内在,尽管如此,在普洱与书混杂的书柜里,瞥上一眼,似老友,闲坐无语,也暖心。

再一月,我又去了拣排车间,顾名思义为拣字排版。当时的拣排车间,一人高的“字丁墙”围成的隔断,架子上有数不清的小格,每个小格子里都摆放着很多“字丁”,不同字号大大小小陈列其中,常用的是五号字,放眼一看,眼花缭乱。刚到,我们就被勒令熟悉字格,哪个字放在哪个格子里,只有把排列顺序记熟,甚至闭眼都能知道哪个字放在哪个格子里,这样才能提高速度有效率,不然拣起字来,迷茫半天找一个字,师傅们已经找了几十个了。拣字的多是女将,说是师傅,有的比我们也大不了几岁,她们一手拿稿和字丁盒,一手捡字装版,眼疾手快,脑子还开不得半点小差,一个小时可以捡好几千个字。拣字辛苦,常年拿捏砥磨铅字,很多人的手指都磨出茧子,有的甚至微微变形。车间过道是补装铅字的字盒墙,中间摆着两台敦实的打版机,大家把拼好的铅版放在台面,着墨、摇轱辘,就弄出了装版大样。

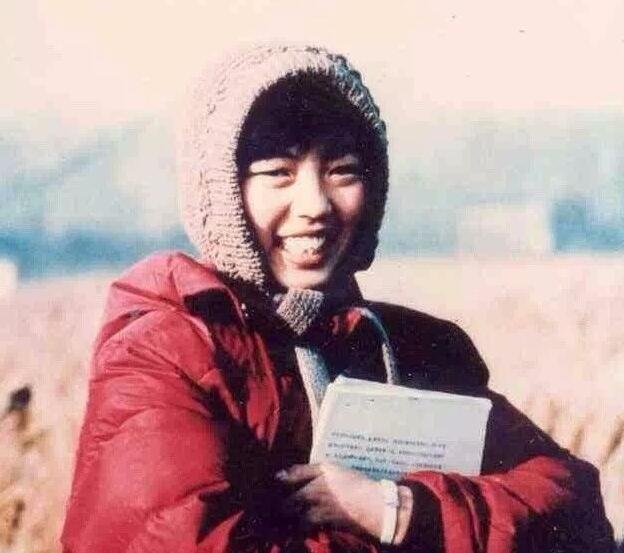

拣排车间紧邻调度室,调度室往来多墨客,再加上校对、看稿样,便见到了一些编辑和作者,也在第一时间看到了稿子,这些书籍的前身。期间印象最深书叫《鹤魂》,汇集了徐秀娟烈士生前创作的诗歌、散文、日记和一些回忆文章,朱哲琴演唱的“走过那条小河 ,你可曾听说,有一位女孩,她曾经来过;走过那片芦苇坡,你可曾听说,有一位女孩,她留下一首歌”,是对徐秀娟的真挚纪念,读着《鹤魂》里她的遗作,朴实的文笔、真挚的情感,我了解了她短暂而荣光的一生,徐秀娟在齐齐哈尔扎龙自然保护区,从小伴着丹顶鹤长大,十几岁学着养鹤,自费考入东北林大动物系,因家境不好,曾四次偷偷卖血支付学费。毕业后被邀到江苏盐城,指导鸟类保护工作,并组织建立了丹顶鹤冬季饲养场。一九八七年九月十六日,她为了寻找一只飞失的白天鹅,不幸沉入河底,以身殉职,年仅二十二岁。在与《鹤魂》编写者交谈后,我对她留下的文字更加尊敬,不仅是因为她的不幸离世,而是感叹她朴素的语言,如顺流而来的竹排,看似平常,实则力道非常,直击岸边看风景的我,娓娓道来有气势,令人为之泣下,令人奋进向上。

徐秀娟

行走的铅字,是我精进的动力。从感怀铅字的神秘排列,到中东铁路浓厚气氛的侵染,让我集中精力写了些有关地域铁路的诗歌。尤其读了铁路史和近代史方面的书籍,就更加感到我所工作和生活的哈尔滨,是个有故事的地方,站在我家楼下,东大直街与龙江街街口,左侧有两座随着中东铁路而建的东正教堂,再远些是有一百多年历史的“老巴夺烟厂”,右侧是老秋林公司、各国原领事馆、圣尼古拉大教堂遗址。

站在办公室的窗前,能眺望到百年霁虹桥,桥下火车轰鸣而过,桥上浮生自忙,因高铁扩展的场站,更是一片热火朝天的景象。我觉得站在传统与现代的路口,先进的印刷术与胶滚着油墨的铅字并不矛盾。

凡事皆可溯源,读书与书写亦然。