一、民主与抽签的历史渊源

“民主” 与“共和” 这两个词, 大家已经耳熟能详, 尤其是“民主”, 是一个极其时髦的词, 人们几乎每天都见到它, 听到它。媒体上有它, 课堂上有它, 研讨会上有它, 政府文件中有它, 游行队伍里有它, 日常对话中有它, 互联网上它更是随处可见。夸张一点说, “民主” 这个词在现代社会几乎无所不在。

说到“民主”理念的实现方式,人们首先联想到的恐怕是一人一票的选举,是自由的、不受约束的、竞争性的、多党之间的选举。在很多人的理解中,民主与选举几乎是同义词:民主就意味着选举,选举就表明有民主。不仅普通人这么看, 学者也不例外。实际上, 普通人对民主的理解, 就来自于 学者们日复一日、年复一年的灌输。不仅中国人这么看, 西方人更是这么看。中国人对民主的理解, 其实来自于西方不厌其烦的说教。

然而,在被很多人奉为“民主发源地”的古希腊雅典城邦,民主不仅没有采取一人一票的方式进行选举,而且选举根本就不是古希腊城邦实现民主的主要方式。古希腊城邦实现民主的主要方式是随机抽签!

在《抽签与民主、共和:从雅典到威尼斯》一书中,王绍光教授试图用详尽的史料展示,民主、共和与抽签(而不是选举)原本有极大的、久远的关系。从公元前六世纪直到十八世纪末,在两千多年的历史中,抽签在民主与共和制度中扮演着极为关键的角色;缺少了抽签,古希腊城邦民主就不是民主了,罗马共和国、佛罗伦萨共和国、威尼斯共和国也就不是共和了。

对大多数读者而言,这种说法也许完全出乎意料,甚至可能感到有点不可思议。在他们看来,抽签是非理性的、荒唐的、不负责的,但是,如果摆脱20世纪以来流行的“民主”、“共和”观念,回到民主、共和的本源,在政治中运用随机抽签实际上是很有道理的、经过深思熟虑的、有助于实现民主和共和理念的。在现代世界,对诊治漏洞百出的西式代议民主,重新启用抽签恐怕不啻为一剂良药。

不过,在19世纪以后的两百多年里,随着“共和”、“民主”的呼声增大,民主与抽签绵延两千多年的内在关系却被剥离、割断了。抽签逐渐淡出人们的视线,政治辩论中很少有人提及它,政治实践中它几乎完全绝迹,以至于现在绝大多数人,包括绝大多数学者几乎完全不知道,在民主、共和的传统中,抽签曾经扮演过举足轻重、不可或缺的角色。

取而代之的是,曾被历代思想家看作寡头政治标志的选举变成了“民主”的标志:争取“民主”就是争取选举权、争取扩大选举权、争取普选权。法国旅美学者曼宁(Bernard Manin)1997年出版的《代议政府的原则》专门有一章讨论“选举的胜出”,他用“令人震惊”(astonishing)来形容这个对民主釜底抽薪的突变。

选举说到底就是挑出一批精英治国。“民主”不再意味着由占人口绝大多数的平民自己直接当家作主,而意味着人民拱手将治国理政的权力交由一小撮获得较多选票的精英打理。民主的实质被抽空了,换上华丽的外套;偷梁换柱之后,民主已变为选主。而抽签之所以被腰斩,也许正是因为作为民主、共和的利器,它过于锋利,危及了那些对民主口是心非的统治精英。

二、普选权的实现与代议民主的危机

经过底层民众一百多年的争取,到二十世纪六七十年代,普选在欧美各国终于基本实现了。 这时,有人开始意识到,即使完全实现一人一票的普选,代议民主也未必是真正的民主。

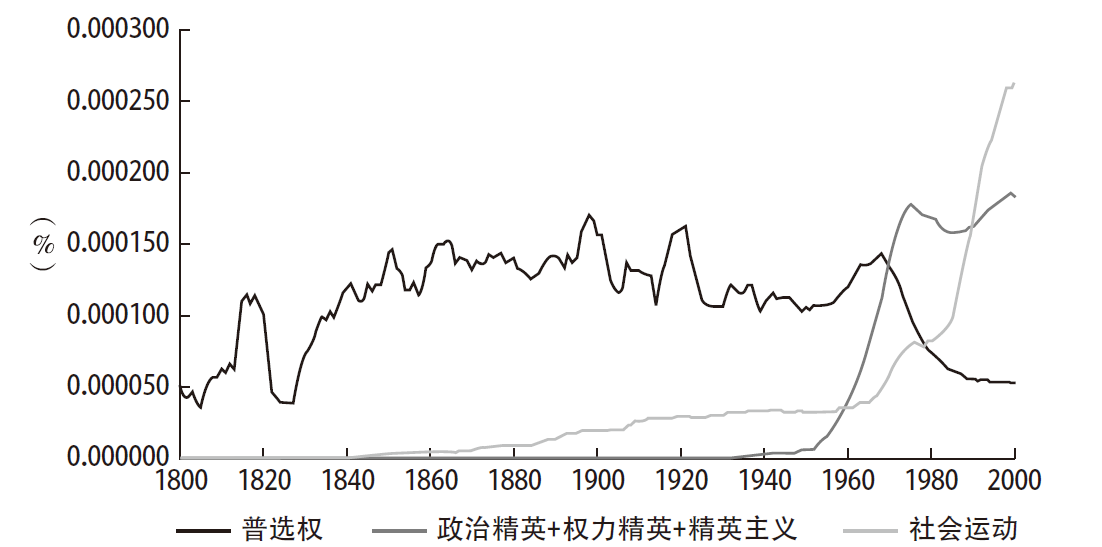

图1显示,从1840年前后开始,普选权(Universal suffrage)曾在100多年的历史中是各方关注的焦点。不过,从20世纪60年代末开始,随着普选权的实现,人们对它的关注迅速消退。与此同时,人们逐步意识到,虽然代议民主在理论上赋予每个人相同的政治权利,现实政治却始终牢牢把握在极少数“政治精英”或“权力精英”手中;熊彼特津津乐道的精英集团内部竞争丝毫无助于削弱政治中的“精英主义”。

图1 谷歌Ngram中“普选权”、“政治精英”、“权力精英”、“精英主义”、“社会运动”出现的频率

1956年,当赖特·米尔斯出版《权力精英》一书、揭开美国民主面纱背后的军事、经济、政治精英网络时,他曾遭到不少批评家的嘲讽,认为他的研究不够专业。但4年之后,谢茨施耐德(1892—1971)出版了《半主权的人民》一书,从另一个角度揭示出相同的事实:民主、共和两党的动员对象主要是社会的中上阶层,忽略了人口的另一半——几千万不参与投票的选民。他对风行一时的多元民主理论提出了强烈的批评,指出:“那种认为有压力集团的存在就可以自动代表所有人的看法不过是个神话”;“多元主义天堂的问题在于,在天堂合唱中,上层阶级的音调太响亮”。谢氏那时刚刚卸任美国政治学会主席,谁也无法以不专业为借口挑他研究的刺。

20世纪60年代末,这样的出版物多了起来。1967年,心理学家威廉·多姆霍(1936—)出版了《谁统治美国》; 1969年,政治学家西奥多·罗伊(1931—2017)出版了《自由主义的终结》; 前一本书十分畅销,后一本书引起学界热议;两本书都再次对多元民主理论产生巨大冲击。的确,虽然社会中存在种种利益集团,但它们之间并不存在多元民主论所说的平等竞争。相反,在政治影响力的角逐中,某些有强大财力做靠山的利益集团占据压倒性的优势地位:它们可以雇佣专业游说人士,可以为选举提供金钱支持,可以用种种方式对政府决策施加影响(比如威胁政府把投资移往别处)。这些强势利益集团也许会摆出一副追求公众利益的姿态,但那不过是掩盖其寻租行为的幌子。利益集团之间这种不对称的竞争,根本不是民主,只会导致公共政策的议程设置被少数人绑架,使政府成为特定阶级的工具。

从图1可以清楚看到,在20世纪60年代末、70年代初,“政治精英”(Political Elite)、“权力精英”(Power Elite)、“精英主义”(Elitism)引起了人们极大的关注。也许是意识到票选内在的局限性,一些人群开始通过动员的方式推动体制外活动,由此形成了一轮政治参与高潮和所谓“新社会运动”的高潮,如反战、反核、环保、女权、少数族群、社区等运动。 投身社会运动,使一大批民众迸发出参与政治的极大热情,展现出非凡的能动性。 一波接一波的游行、示威、静坐、抗议、占领突破了西方既有体制的束缚,将一系列以往被遮蔽的经济、社会、政治问题提上议事日程;用德国学者克劳斯·奥菲(1940—)的话说,“新(社会)运动的行动空间就是非制度化政治的空间,这是被自由民主与福利国家的理论与实践排除在外的空间”。

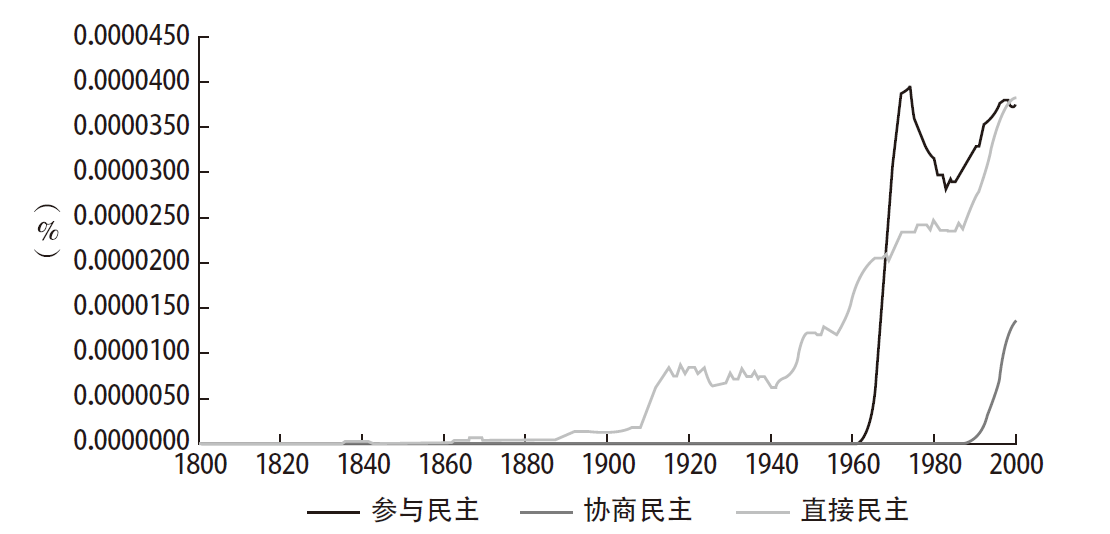

当时占统治地位的代议民主理论对蓬勃兴起的参与热潮无法作出自洽的解释。 如此一来,新社会运动的兴起不仅造成社会运动理论生机勃勃的局面, 也激发一批理论家开始反思代议民主理论,提出一些倡导民众直接参与政治的新理论,如“直接民主”(Direct democracy)、“参与民主”(Participatory democracy),以及后来出现的“协商民主”(Deliberative democracy)(见图2)。

图2 谷歌Ngram中“政治参与”、“直接民主”、“参与民主”、“协商民主”出现的频率

三、终结历史的黄粱梦

突破代议民主框框的政治参与对现有经济、社会、政治秩序构成巨大挑战,引起保守思想家们的忧虑甚至恐慌。他们认为,在常规政治之外,各个社会群体的“非常规”政治活动(即选举投票以外的活动)对政府提出了“过多”的要求,导致政府管的事越来越多,政府财政不堪重负。更严重的是,这些“非常规”政治活动严重削弱了政府的权威,人们对政治领袖与政治体制的信任度急剧下滑。保守派在学界的代表人物塞缪尔·亨廷顿(1927—2008)于1975年发表的一篇文章用“民主瘟疫”来形容当时的局面,他确信,“60年代展现出来的民主活力给70年代的民主提出了统治能力(governability)的问题”。 同一年,亨廷顿与一位欧洲学者、一位日本学者代表美、欧、日三边委员会提供了一份报告,题为《民主在危机中》。报告第一段话为西式民主描绘了一个近乎四面楚歌的图景。虽然报告声称对“民主制度”仍有信心,但它所说的“民主制度”有特定的含义。 亨廷顿严词驳斥这样一种说法:“治疗民主罪恶的唯一处方是更多的民主”;他坚信,在当时情况下,用这个处方只会火上浇油,造成更糟糕的局面。在他看来,当时各种问题的根源是“过度民主”;其处方只能是用两种策略对民主进行限制:一是很多问题不必政府管、不必用民主的方式处理;二是民主制度的有效运作需要一定程度的政治冷淡、需要一些人与一些社会集团不参与政治。如果实在做不到第二点,他希望所有社会集团都能自我约束; 显然,这无异于缘木求鱼。

很快,随着撒切尔夫人于1979年担任英国首相、里根于1980年赢得美国大选,一场新自由主义风暴席卷全球。 打着“私有化”与“自由市场”的旗号,新自由主义实行的就是亨廷顿推荐的第一种策略:“让国家缩水”。 这实际上就等于“把民主私有化”, “让民主缩水”, “消解人民”, “民主的终结”。 亨廷顿推荐的第二种策略无法大张旗鼓地推行;作为替代,欧美各国(尤其是美、英两国)采取了一种以攻为守的策略:向全球推销西式民主(亦即代议民主),其潜台词是告诉本国人民:你们拥有的政治制度就是丘吉尔所说的、唯一的、最不坏的选择。从20世纪80年代初起,创立于1941年、预算主要来自美国政府的“自由之家”开始变得空前活跃起来;1983年,美国政府又新设了美国国家民主基金会。这一策略至少在短期内产生了效果。从图2我们可以看到,从20世纪70年代末到整个80年代,关注“直接民主”的人减少了,对“参与民主”的讨论没有增温。

在那个年代,撒切尔夫人有一句口头禅:你别无选择(There Is No Alternative)。据有人统计,她在讲话中使用这个口头禅达五百多遍,以至于有人给撒切尔起了个绰号,就叫TINA。她所谓“别无选择”是指,除了在经济上的私有制、自由市场,政治上的代议民主,世界已别无选择。1989年初夏,美国国务院日裔官员福山把撒切尔“别无选择”的说法上升到了历史哲学层面,发表了一篇题为“历史的终结”的论文。在这篇名噪一时的论文中,福山说:“20世纪开始时,西方对自由民主的最终胜利充满了自信;到20世纪接近尾声时,似乎转了一个圈又回到了原点。结局不是像某些人曾预料的那样,出现了‘意识形态的终结’或资本主义和社会主义之间的趋同,而是经济和政治自由主义完完全全的胜利”。福山之所以敢大胆预测“历史的终结”,是因为在他看来,人世间已不再有关于“大问题”(例如资本主义还是社会主义)的斗争与冲突;人类社会已抵达意识形态演化的尽头,西式自由民主制度已无可争议地变为各国独一无二的选择。此后,人类面临的唯一问题是如何实施西式自由民主的具体技术细节。在那篇文章的结尾,福山几乎难以掩饰自己的得意,但却故意流露出一丝胜利者不再有对手的失落感。据他说,历史终结以后的世界将会变得非常无聊:不再有艺术与哲学;只有在博物馆里才能看到它们的痕迹。

福山文章发表后不久,苏东前社会主义国家纷纷易帜,发展中国家也纷纷踏上了“民主化”的道路。一时间,“民主化”成为西方社会科学研究的显学,历史似乎真的走到了尽头:虽然代议民主不能尽如人意,但它仿佛是人类的唯一选择。

四、代议民主的颓势

然而,庆祝西式民主最后胜利的狂欢很快被证明不过是一枕黄粱梦。

首先,全球的“民主化”障碍重重。“民主化”开始仅仅几年后,就有一批国家遭遇了“民主崩溃”(democratic breakdown)或“民主逆转”(democratic reversals)。剩下了的转型国家虽然每隔几年就会来一场轰轰烈烈的竞选,但选举的过程与结果让西方怎么看怎么别扭,出现了一大批非驴非马的“民主制”。 于是,西方学者不得不煞费苦心为这些“民主制”加上前缀修饰词,如“非自由民主”(illiberal democracy)、“有限民主”(limited democracy)、“受限民主”(restricted democracy)、“受控民主”(controlled democracy)、“威权民主”(authoritarian democracy)、“新世袭民主”(neo—patrimonial democracy)、“军人主导的民主”(military—dominated democracy)、“半民主”(semi—democracy)、“低质民主”(low—quality democracy)、“伪民主”(pseudo—democracy)等等,不一而足。后来发生的几场“颜色革命”不仅没有挽救“民主转型”的颓势,反倒加剧了人们对“民主转型”的疑虑。如果说,开始时,对“民主转型”的失望仍局限于学界讨论的话,近年来,这种失望已扩散至大众媒体。《经济学人》2014年3月的专辑“民主到底出了什么问题”引起了全球媒体的广泛注意。 到2015年,以推动全球民主化为己任的美国《民主研究》(美国国家民主基金会的官方刊物)推出了一组七篇特邀文章,标题是“民主衰退了?”虽然标题中故弄玄虚地带了一个问号,但这份刊物的两位共同主编都承认,全球民主确已陷入低潮。

在全球“民主化”踯躅不前的同时,西方自身的代议民主制度也经历着前所未有的危机。这表现在四个层面。

第一,代议民主实际上不是“民主”而是“选主”。前文已反复提到,“代议民主”偷换了“民主”的概念:“民主”原指“民治”(by the people);“代议民主”不是民治,而是由人民选举产生的代议士行使治权(rule by representatives elected by the people)。换句话说,代议民主不再是人民当家作主,而是由人民选出精英来为自己做主。我在2008年出版的《民主四讲》一书中把代议民主称作“选主”; 无独有偶,同一年,哈佛大学法学院的拉尼·吉尼尔教授也发表了一篇文章,题为《超越选主:反思作为陌生权贵的政治代表》。

第二,代议民主选出来的“主”不是全体人民选出的,不是“民有”(of the people),而是小部分选民选出的。在35个经济合作发展组织(OECD)成员国中,投票率最低的为38.6%,最高的为87.2%;投票率最高的5个国家中,3个实行强制投票;在35国中,美国的投票率排在第31位,低于60%。 这里的投票率是全国性关键选举的投票率;其它类型选举的投票率一般要低得多。以美国为例,国会选举的投票率基本上在40%左右波动; 地方选举,如州一级,县一级或者镇一级的选举,投票率一般都在25%以下。 别国的情况大同小异。 由于当选者得票往往是刚刚超过投票者的半数、甚至低于半数,可以说,代议民主制下选出的“主”几乎没人能得到超过半数合资格选民的支持,是少数人而不是多数人选出来的“主”(rule by representatives elected by minority of the people)。

更麻烦的是,自20世纪60年代末以来,不管是在全球,还是在欧美,很多国家的投票率都呈下降趋势,即参与选举投票的人越来越少。 很明显,只要不是所有合资格选民都参加投票,选举参与就是不平等的;投票率低的国家,选举参与不平等程度就高;投票率越低,选举参与的不平等程度越高。不平等对谁有利呢?一般而言,不管在哪个国家,占有越多社会资源的群体,投票参与的意愿与能力越高;占有越少社会资源的群体,投票参与的意愿与能力越低;因此,社会资源分布不均会直接反映到投票参与度上去。在代议民主制下,参选人士最关心的是有可能投票的那些群体手中的选票。为了赢得选举或赢得再次当选,他们会推动对哪个群体有利的政策?答案可想而知。 对此,见多识广的雅克·巴尔赞(1907—2012)在其93岁出版的《从黎明到衰落:西方文化生活五百年,从1500年至今》一书中这样评说:“在西方真正民选的政府中,这一制度已经离它原来的目标和运作模式渐行渐远。首先,选民投票率大为下降;国家大选的胜出者常常是以不到选民人数一半的票数当选的;人民已不再为有选举权而自豪。这种漠然出自对政治家的不信任和对政治的轻蔑,尽管这两者正是代议制政府的机构。政治成了贬义词,被冠以此词的行动或机构被人们嗤之以鼻”。

第三,表面看来,选民手中的选票可以决定谁当选、谁落选;实际上,只有极少的人可以成为候选人;选民只能在特定候选人中做选择。在代议民主制下,候选人几乎都是通过政党推举出来的。谢茨施耐德的经典著作《政党政府》开宗明义在第一段话中便说:“政党创造民主;没有政党,现代民主是不可想象的”; 类似的话,还有其他不少著名政治学者重复过。 他们这么说的言下之意是,选举需由政党组织的;没有政党,选举无法进行。当政党制度运作正常时,选民要么支持台上这个党的候选人,要么支持几年前下台那几个党的候选人。这好比朝三暮四或者暮四朝三,选民其实没有多少选择的余地;无论他们怎么选,其结果都是精英统治。麻烦的是,欧美各国政党制度的运作越来越不正常,其最明显的标志是,认同政党的人越来越少。1972年以前,超过七成美国人要么认同民主党,要么认同共和党。此后,对两党都不认同的“独立人士”(independents)越来越多,但依然少于两大党中至少某个党。 2009年以后,美国政党政治出现重大变化:“独立人士”的比重既超过了共和党,也超过了民主党。假如他们构成一个单独政党的话,它已是美国第一大党,占美国民众的45%左右; 但在美国那种“赢者通吃”(winner—take—all)的选举制度下,这些选民支持的独立候选人当选的机会微乎其微;在某种意义上,他们手中的选票都成了废票。 同样,欧洲的政党制度也开始衰落,其表现形式是各国登记为政党党员的人数大幅下降,各党党员占选民比重大幅下降,使得几乎所有欧洲政党都不得不放弃继续维持大众组织的假象。 政党的边缘化被不少观察者看作西式民主面临重大危机的证据之一。 2013年,当代欧洲最著名的政党研究学者彼特·梅尔(1951—2011)出版了一本题为《虚无之治》的书,副标题是“西式民主的空洞化”。在梅尔看来,今天政党已变得无关紧要,公民实际上正在变得毫无主权可言。目前正在出现的是这样一种民主,公众在其中的地位不断被削弱。换句话说,这是不见其“民”的空头“民主”。

第四,由于两大支柱(选举制度与政党制度)都有严重的内在问题,代议民主必然是一种“不平衡的民主”、“不平等的民主”; 是少数人受益的“民主”,而不是“民享”(for the people)的政体。近期一份在西方引起很大舆论震动的研究,分析了美国政府在1981—2002年间制定的1800项政策,其结论是“经济精英与代表公司的利益压力集团对美国政府政策有显著的影响力,而代表普通民众的利益集团与一般老百姓的影响非常小、甚至完全不存在”。 主持该项研究的学者相信,在美国,政治影响力分布得如此不平衡、不平等,它的政治体制实际上已不是民主制,而是寡头制。

其实,这也正是研究古典民主那些学者的结论。丹麦学者汉森在其2005年发表的著作中说:“就政治制度而言,美国已不再是民主制,而是寡头制”。 著作等身的剑桥大学古希腊史学者保罗•卡特利奇(1947—)2016年刚刚出版了一本书,题为《民主:一部生命史》; 他对代议民主的评论更是一针见血:古希腊人绝对不会把所谓“现代民主体制”认作民主,因为它们全都是“寡头制”,不是民有、民治、民享,而是少数人有、少数人治、少数人享。

西方政治制度已病的不轻,关于这一点,几乎没人可以否认。但不少人还是只愿承认这国或那国出现了这种或那种“病症”,却不愿承认代议民主本身已是沉疴难起。最近的一项研究给了这种幻觉致命一击。利用“世界价值调查”(World Value Surveys)1995—2014年间获取的数据,这项研究发现,在欧美各国,人们不仅对他们的领导人越来越不喜欢,他们对作为一种政体的代议民主制也越来越疑虑重重,越来越不相信自己能对公共政策产生任何影响,甚至越来越倾向否定代议民主制、接受与代议民主不一样的政体。尤其是在越年轻的人群中,这些趋势越加明显。项目主持人的判断是:在千禧一代(指1981年后出生的人,到千年期结束时达到成年)中,民主的合法性正遭遇着全面危机。以前,不少政治学家一厢情愿地以为,代议民主制一经确立,便不再会垮台。对此,该项目主持人用两篇论文的标题说出了自己的判断:一篇题为“分崩离析的危险”,另一篇题为“分崩离析的迹象”。

本文摘编自《抽签与民主、共和》,中信出版集团2018年12月出版,中国学派集成。