电视台正在播放《国家记忆》,昨天这一集讲述的是1958年修建十三陵水库的故事。看到荧屏上成千上万劳动者挖石夯土筑坝的场面,好象看到了自己的父辈,想起父母一生的辛劳,不由得感慨万端。今年是新中国建国七十周年,“生在红旗下,长在红旗下”的兄长,已经六十多岁了。青春岁月高唱“年轻的朋友来相会”的自己,不知不觉中已年过半百,外出招商时经常接触到80后甚至90后的企业“老总”,还不得不抖擞精神向小“老总”们推介招商项目与优惠政策,千方百计求人来投资,颇有尴尬之感。但是,扪心自问,与父母那代人相比较,我们这代人付出的辛劳实在算不得什么。每当看到七八十岁的白发老人彳亍独行,总不由得会感叹:那实在是最可敬的一代人。

他们出生于新中国成立前,经历了兵荒马乱、极其贫穷的少年时代。

“宁为太平犬,不作乱离人”,这是亲身经历过战乱者从心底发出的悲叹。我的父母都是1933年出生在冀中老家,他们4、5岁时,日本兵就占领了县城,后来沿路修了许多炮楼,挖了封锁沟。听父母讲,每次遇到日本人下乡扫荡,就跟着大人往庄稼地里跑,后来挖了地道就往地道里躲,非常害怕。有时听到日本兵讲话声音,就更是害怕至极。有一次日本兵进村时,我堂伯往村外跑,直接被日本兵开枪打死了。还有一次,日本兵在邻村集合时发现少了一个,就开始烧房子,从邻村烧到我们村,后来是八路军游击队打冷枪,才把日本部队引走,我们村里的房子才没有全被烧掉。

极度贫穷更是父母那代人少年时代痛苦的记忆。母亲回忆年少时光经常会说一句,“那时候,可真是吃了苦了!”我多次听母亲讲过,那年,她家里没有粮食吃,村子里的榆树叶都被掠完,走几里路到别的村边,爬上树掠树尖上仅剩的榆叶,不幸掉下来摔到低矮的枣树上,被枣枝扎伤鲜血直流,她叔叔背她回家,没有药,过好久伤口还会化脓。姥爷参加八路军离开家乡,好多年没有音信。抗战胜利后,姥爷生病没法随部队南下,部队给他租了一头驴子送他回家。姥爷突然出现,全家人喜出望外抱头痛哭,母亲和弟弟妹妹终于见到了他们多年不见的父亲。我的父亲幼年体质很差,骨瘦如柴,我二伯抱他出门,村里有人调侃二伯,“你抱的是什么?你弟弟?还不当柴禾烧了火。”气得二伯再也不理那人。就是在经历了这种种苦难之后,他们迎来了新中国的诞生。

为了改变贫穷的生活,为了建设这个国家,他们付出了最艰苦卓绝的劳动。国家一穷二白,家中一贫如洗,他们用双手改变这一切。

记得母亲对我说过,她当时想,自己年轻有力气,只要多辛苦,肯定能把日子过好。她没日没夜干活,白天下地,回到家一有空就纺线织布,挣点钱贴补家用。当时衡水地区盐碱地非常多,下雨后太阳一晒,到处是白茫茫的盐碱。为了治理盐碱地,为了农田灌溉,农民们几十年锲而不舍,花大气力挖了纵横交织的河渠。挖河是个很累的活,全靠人一锹锹挖土、一锹锹把土扔上河堤,铁姑娘们与男劳力一样长期奋战在工地上。母亲晚年回忆年轻时的劳动,经常说一句,“那时候,可真是出了力气!”

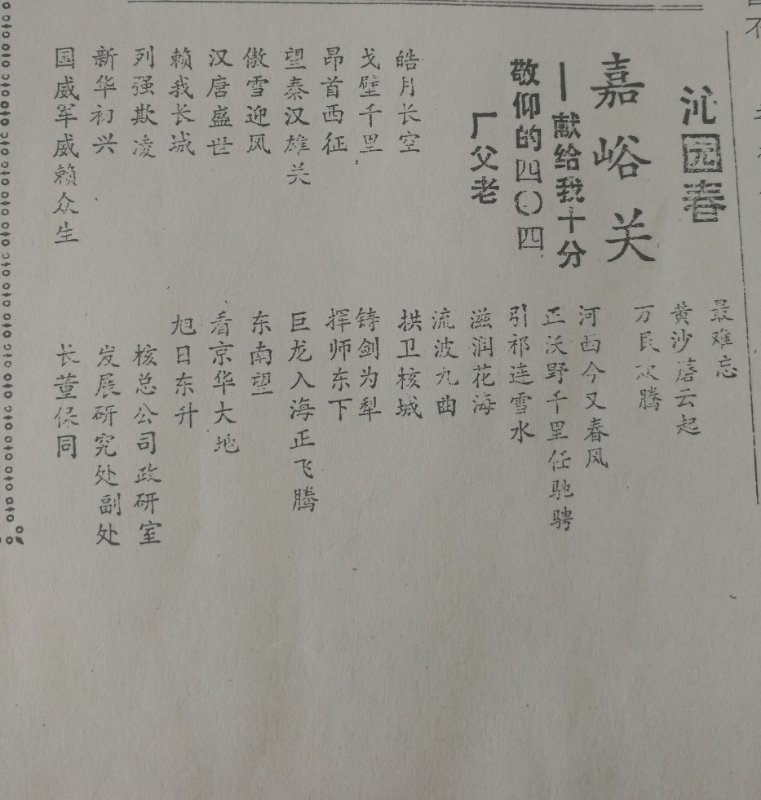

我八十年代参加工作时在核工业系统,很多老同事五六十年代参加过两弹一艇研制。老同事们回忆说,当时组织上谈话让去西北核基地,感觉被组织信任很光荣,二话不说就出发。从北京、上海等大城市来到西北,甘肃的戈壁滩,青海的金银滩,一干就是二三十年。为了保密,有的多年隐姓埋名,家人都不知道在哪里工作,通信地址只写个xx信箱。基地开始建设时,条件极其艰苦,风餐露宿是家常便饭。后来苏联撤走专家,更给大家造成技术上的巨大困难和压力。正是在这样极其艰苦的条件下,他们创造出了两弹成功的辉煌。1994年我到甘肃404厂出差,听厂里同志讲当年创业之艰辛,深受感动,专门填写了一首《沁园春 嘉峪关》,以表敬忱。前不久,媒体报道亲手加工我国第一颗原子弹的老工人因患癌症无钱买昂贵的药品陷入困境,这位老工人叫原公甫,就是当时404厂的职工。

六十年代中期开始,乌鞘岭以东,京广线以西,长城以南,韶关以北,广大三线地区又成为以军工为重点的工业建设的主战场。他们从一线的城市、工厂、基地,来到三线大山里,“靠山,分散、隐蔽”,建设新的基地。在涪陵的山洞中,现在已经解密开放的816厂,到八十年代初,一座军用反应堆已基本建成,赶上军工调整又下马了。七八年间,为了完成这座巨大的山洞,几十名工程兵战士付出了年轻的生命。据说后来修了烈士陵园,供后人凭吊。

我的岳父母也是当时从大连到宁夏支边的。据说当时的银川,只有“一条大街两栋楼,一个警察看两头,一个公园两只猴。”五十年后,现在的银川,已是十分现代化的都市。这当中,无疑也凝聚着当年支边青年的无数心血和汗水。

他们受过传统道德规矩熏陶。在一定意义上,甚至可以说,他们是最后一代真正受过中华传统文化熏陶的。他们孝敬父母,爱护孩子,不讲索取,只讲奉献,对自己十分苛刻。母亲、伯母回忆我奶奶时经常说,“你奶奶规矩大”。那时,在北方农村,多年的媳妇熬成婆婆,婆婆是家中女眷当然之领导。公公婆婆在炕桌上吃饭,孙子孙女可以上炕一起吃,儿媳妇负责做饭端饭,一般情况下不能上桌,只有等婆婆说“坐下一起吃吧”,媳妇才可以坐在炕沿上同桌吃饭。我父亲在北京工作,每年回老家探亲,到家后要在爷爷奶奶屋里陪着说话,直到奶奶说“没事了,回你屋去吧”才可以走开。尽管建国后已开始倡导自由恋爱,但大多数情况下男婚女嫁还是父母做主,我父母结婚时,我父亲在北京上大学,居然没有回家参加婚礼,村里就敲锣打鼓把我母亲用轿子抬到了婆家。父亲长期在北京工作,一直省吃俭用,攒点钱全寄回家里。直到81年我到北京上大学时,一辆自行车、一个柳条包,是父亲仅有的家当。母亲孝敬老人在村里是有名的,先后为爷爷奶奶养老送终,同时,辛辛苦苦把哥哥和我带大。靠着父母亲的辛劳,我们没有挨饿,没有耽误上学。父母为人正派,办事公道,村里人对我父母很尊敬,父亲每次回家村里有头有脸的男户主们都会来听父亲讲外面形势,很多家嫁闺女都请我母亲去送亲。

他们受过传统革命教育洗礼。爱国爱党、大公无私、集体主义、革命英雄,是他们这代人所受教育的主旋律。我看过父亲的日记本,基本上是学习心得和工作日志,完全可以公开发表。父母会唱的歌基本上是革命歌曲,唯一例外的是,因为父亲上大学外语学的是俄语,会唱一些俄罗斯爱情歌曲。父亲在病床上写的最后一篇文章,是论公与私的关系,讲大公无私与先公后私。母亲在生产队当过干部,我清楚地记得,母亲在家里为生产队晾种子,半夜被惊雷吵醒,母亲跑到院子去收种子被雨淋病,导致气管炎复发,饱受病痛之苦。

他们经受过文革的磨难,也经历了改革开放的巨变。文革发生时,父亲在北京市委工作,被下放农村。我出生那天,我的姥爷,多年的村支书、在延安听过毛主席讲话的老革命,被造反派戴高帽子游街,母亲痛哭失声。改革开放之后,生活慢慢变好了,他们一直在继续奉献着。我清楚记得,作为党刊常务副主编的父亲,在灯下修改一篇篇稿子直到深夜。我清楚记得,作为居委会主任的母亲,为小区住户送牛奶、搬大白菜。我清楚记得,父亲给在巴黎学习的我写来的信,激动地述说看到中国足球队奥运预选赛出线的喜悦。我清楚记得,我女儿上小学、中学、大学时我母亲的喜悦与奔波。我更清楚记得父母病痛之中、弥留之际的场景,其恩难报,其痛椎心!

最可敬的那代人,已悄然老去。我亲爱的父母先后离我而去,我可敬的老领导老同事们都已年迈。有的依旧精神矍铄、乐享天伦,也有的正经历着衰老和病痛。老人是家中的佛。衷心希望所有家有老人的,都能感念老人的伟大与奉献,把发自心底的敬与爱,献给最可敬的老人们!