关于闽语留存“正宗中原古音”的说法一直在福建民间和广大方言爱好者群体中为人乐道,但其中道理并非三言两语说得清楚。正所谓没有一个标准的“福建话”,从中原到闽地,汉语经过长期的传播与流变,又在八闽群山与水系之间衍生出多个支系。

不过,通过词源考证,我们仍有机会找到记录古音南传历史、串联起海内外福建人共享语音记忆的宝贵线索。原来,关于闽语之“存古”,最生动的例子就源自你我每天生活的所在。

从先秦到当代,走向安定的“舍”字

“舍”在今天是相当日常的汉字,而说起“厝”,福建、尤其闽南的朋友们一定不会感到陌生。事实上,这两个“平平无奇”的文字,其读音与写法的关联与时空演化,背后就是一部从先秦到现代,一路向南的漫长迁移史。

早在先秦(公元前221年以前),上古汉语中有一个词,在传世文献中被古人用“舍”这个汉字来书写。按今古音学家的推测,大概彼时读作lhaks[*l̥Ak-s],意思是“进住旅馆”(动词)或指“旅馆”(名词)本身;另外,该词也可表示“军队临时过夜”(动词)及“过夜的营地”(名词)。想象一下,如果在群雄逐鹿的战国时代办一场“年度汉字”评选,“舍”绝对能够拼进决赛圈。

而随着“大一统”王朝的建立,最晚到了西汉(公元前202年-公元8年),这个词又演变为表示一般的“房屋”和“家”的意思。汉光武帝刘秀、魏武帝曹操提到自己“家里”、“家里人”,都用了“舍中”这个词组。时至今日,在我国普通话里“宿舍”“左邻右舍”这些词汇中,“舍”的含义仍未改变。换句话说,从西汉至今,这种用法自汉以来已延续2000多年的历史了!而从“旅馆”“临时营地”到“房屋”和“家”,也象征一个民族从流动逐渐走向定居的主线。

从中原到福建,读音的流变

书写之外,“舍”的读音也随时空推移而不断变化。隋唐时期(公元581年—907年),通语(类似于今天的普通话)里“舍”的读音演变为shia[*ʃia](音近今普通话的“下”),北宋(公元960年-1127年)后期,它的读音变成了shie[*ʃiɛ](音近今普通话的“卸”),大概到了明末至清代(17世纪以后)最终才发展成为今天我们熟悉的she[ʂɤ]。作为对照,唐宋时期(公元907年-1279年),山西西部方言“舍”并没有演变为shie[ʃiɛ],而是由shia [*ʃia]直接演变成和今天读音吻合的sha[ʂa](音同“厦”)。在今天的山西西部,这个读音仍然保留着最初“房屋/家”的意思,只不过当地人们大多已不记得其词源,故而把它写作同音词“厦”。

另一方面,虽然经过先至江南,后及福建“两度南迁”,“舍”这个词始终保留汉代“房子/家”的意思,但其在读音上则发展出鲜明的“南北差异”。其中,古江南地区及其方言,扮演了重要的过渡性角色。

早在东周秦汉时期,中原人民就开始了对江南的开发,并在此过程中逐渐形成了汉语在长江下游南岸的方言,我们不妨称之为古江南方言。及至魏晋南北朝,江南人民则进一步迁移进入福建。根据沈瑞清和盛益民结合移民史的最新研究,随着古人从江南进一步南迁,最晚在六朝时期(222年-589年),江南方言的东部分支(古江东方言)随移民进入福建沿海地区,形成沿海闽语,也就是后来的闽东方言、莆仙方言、闽南方言;而江南方言的西部分支(古江西方言),则随另一股移民进入福建内陆地区,形成内陆闽语,包括闽北方言、邵将方言、闽中方言。由此,今天的闽语——汉语闽方言的基本格局也逐渐成型。

可以说,古江南方言在进入福建的过程中受到复杂地形与在地社会的影响而构成相当多元的格局。也正是在这个过程当中,“舍”字发生了从词义到读音的双重变化。此前,汉代的“舍”字进入江南后读音先后演变为chia[*ʧʰia](音近今普通话的“恰”)和chio[*ʧʰio] (音近qio4)。但从江南进一步入闽前后,“舍”字不仅在读音上呈现高度发散的演化,语义也进一步扩大,从原先的“家”延伸到可以在地名中表示“村庄”。

从“阮舍”到“阮厝”,找回历史记忆

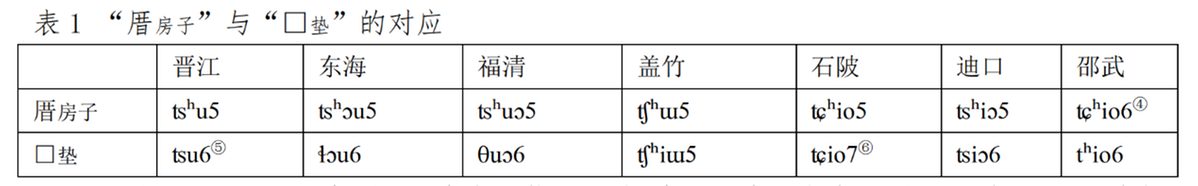

于是,“舍”的读音则在福建各地的闽语分支中先后“在地化”,如在闽南方言先演变成chu[*ʧʰu](音近今普通话的“触”),又在闽南多地进一步演变成cu[ʦʰu](音同今普通话的“醋”),而在莆仙方言中则演变成cou[ʦʰɔu](音近今普通话的“凑”)。也正是在随后的语言传习过程中,莆仙和闽南地区率先使用发音相近的“厝”字来假借“舍”,这种做法也逐步扩散至其他闽语地区。

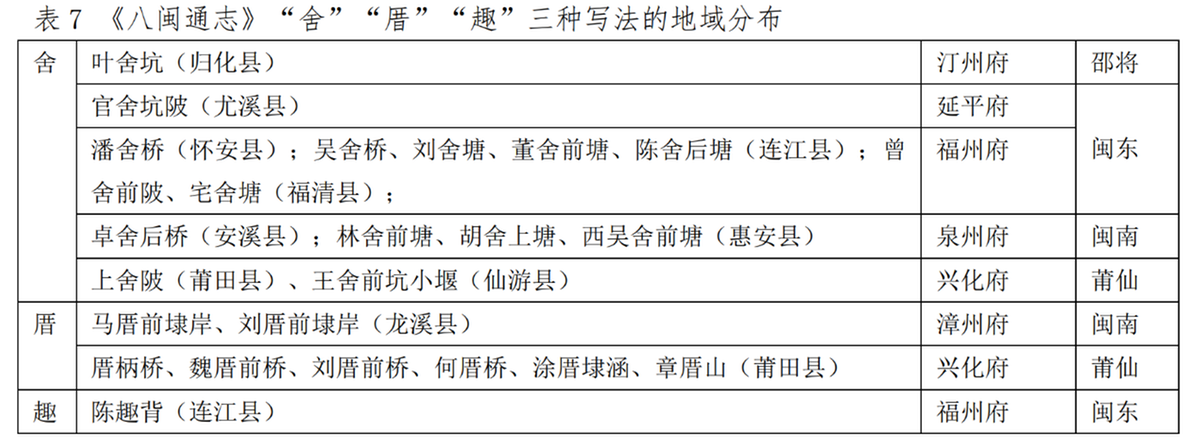

至少在明清时期,“舍”字的词源在地方文献里还体现得很清楚。在明清地方志《八闽通志》、《泉州府志》里,我们还可以看到“叶舍坑(在归化县—今明溪县)”、“韦舍(在南安县—今南安市)”这些地名;而在明清戏文《荔镜记》中,也能看到“阮舍(我家)”、“恁舍(咱家)”“黄九郎舍(黄九郎家)”等等词组。明清以后,随着历史记忆的流失,上述地方志所载的“叶舍坑”、“韦舍”,慢慢被人们写作了今天的“叶厝坑”和“韦厝”,而《荔镜记》传奇里的“阮舍”“恁舍”,也被替换成了“阮厝”“咱厝”。

而随着新字形的出现,古词源逐渐为人所遗忘。通过西汉时期与“舍”字具有相同韵母的“藉(草垫)”字南迁过程中的韵母演变,语言学者才能进一步论证“厝”源自“舍”。原来,西汉时期“藉”和“舍”韵母完全相同,进入江南、福建之后,“藉”和“舍”发生了相同的韵母演变,而今天在福建各地,“藉”和“厝(舍)”基本都仍保留同韵关系。而除了同韵的“藉”之外,韵母相近的“席”“石”等字早期也经历平行的演变,在内陆闽语中,它们和“厝(舍)”“藉”又同韵。这些有迹可循的同韵关系,与“厝”在明清地方志和《荔镜记》戏文中仍写作“舍”的历史记录相互呼应,为关联闽语“厝”与其上古词源“舍”留下了宝贵的证据。

一个古汉字,串起海内外“家的记忆”

说《荔镜记》大家不一定熟悉,但要提它的别名《陈三五娘》,那在闽南语文化圈里可是国民级的经典IP。事实上《陈三五娘》就是《荔镜记》,其流行的剧本内文用闽南语与潮州话混合著写,讲述的是泉州人陈三和潮州人五娘为爱而与封建礼制抗争的故事。如果今天明溪、南安的朋友们知道这一词源,或许还能在那台上陈三和五娘的唱词里,想起家乡地名演变的这段来历。原来旧时温婉的“阮舍”,便是今天恳切的“阮厝”,而今天闽南人常挂嘴边的“厝内人”,从前称一句“舍友”也不为过!

2014年,基于其独特的文化价值,泉州梨园戏陈三五娘传说被国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。陈三五娘的故事不止广泛流行于粤东和闽南,也为老一辈华侨华人所熟知,传颂着闽南与潮汕、以及海外华人社会之间的历史渊源。

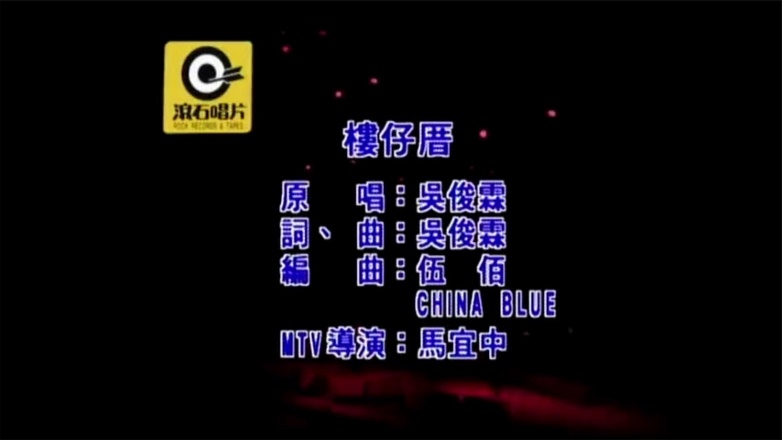

同样伴随古今福建人未曾止步的长期迁徙,“厝(舍)”这个词相继进入广东省、海南省、台湾省,乃至今天东南亚的新加坡、马来西亚、泰国等国家,作为承载 “家”的含义的词语,它成为“世界福建人”的共同记忆。时至今日,“起大厝”仍在海内外闽南、潮汕人们的“人生愿望清单”中名列前茅,而接地气的“厝”字也不断破圈,进入两岸三地乃至海外华人社会的流行文化及消费市场,让更多中文世界的社会大众认识这个扎根一方水土、特色鲜明的汉字。

同时,这个古早的词汇也仍留存在江南移民进入福建之前的前哨站——浙江省西南部,也就是今天的丽水、衢州、金华一带。在这些地方,它通常被写作“处”字。直到现在,浙江省丽水市有很多村名仍留有“处”字,例如景宁县李处村,云和县黄处村,龙泉县吴处村等等,而在相邻的金华市武义县则有王处社区等等,意指历史上这些姓氏聚族而居的家园。尽管沧海桑田,现今福建各地的“厝”,浙江西南的“处”,和山西西部的“厦”,却仍遥相呼应,各自留存其可追溯至西汉时期“舍”字的古老义项。一个同源的字,便藏着各地人民的“中原记忆”,也是古代汉语南迁演化却仍留存与北方汉语联系的生动写照。

语言生长于文化,而汉语的奇妙与底蕴就在于,我们日常生活里每一件平凡的事物,背后或许都是一个上溯千百年的文字。虽说从“舍”到“厝”已过千年,二者同源的事实也在漫长的迁徙中被人遗忘。幸运的是,语音的演变自有规律,而通过语言学与历史学的交叉比对,我们还有机会挽回沉睡的记忆。

从“舍”到“厝”,既诉说着中华民族迁徙融合的历史,也蕴含着海内外游子内心深处“家”的声音。

参考文献:

曾南逸、沈瑞清、林诺舟,2024,《论闽语“厝”本字为“舍”》,《中国语文》第2期。

沈瑞清、盛益民,2022,内陆闽语非南朝吴语直系后代说,第55届国际汉藏语言暨语言学会议论文。

Baxter, William H. & Sagart Laurent 2014 Old Chinese: A new reconstruction. Oxford University Press

Norman, Jerry L. 1981 The proto-Min finals. Papers from the International Conference on Sinology (Linguistics and Philology Section),35-73. Taipei:Academia Sinica.

《八闽通志》(明弘治年间莆田人黄仲昭编著)

《泉州府志》(清乾隆本)

《荔镜记》(明嘉靖本)

本文作者:

曾南逸

中山大学副教授 硕士生导师

洪鑫诚

新加坡国立大学博士