第一个被称为“日不落帝国”的国家并不是英国,而是西班牙。16世纪,西班牙通过大航海时代的海外扩张,迅速建立起庞大的殖民帝国。其领土遍布欧洲、美洲、亚洲和非洲。当时,西班牙国王卡洛斯一世(即神圣罗马帝国皇帝查理五世)曾经自豪地说:“在我的领土上,太阳永不落下。”

然而,这个辉煌的“超级大国”却在17世纪开始走向衰落,最终失去了其世界霸主的地位。历史学家们对西班牙帝国衰落的原因有多种解释,但其中最具争议性和启发性的观点之一是:西班牙帝国实际上是被其从美洲殖民地源源不断获取的银元所摧毁的。这一看似悖论的观点揭示了治理不善、资源诅咒和制度僵化如何能够摧毁一个表面上繁荣强大的帝国。

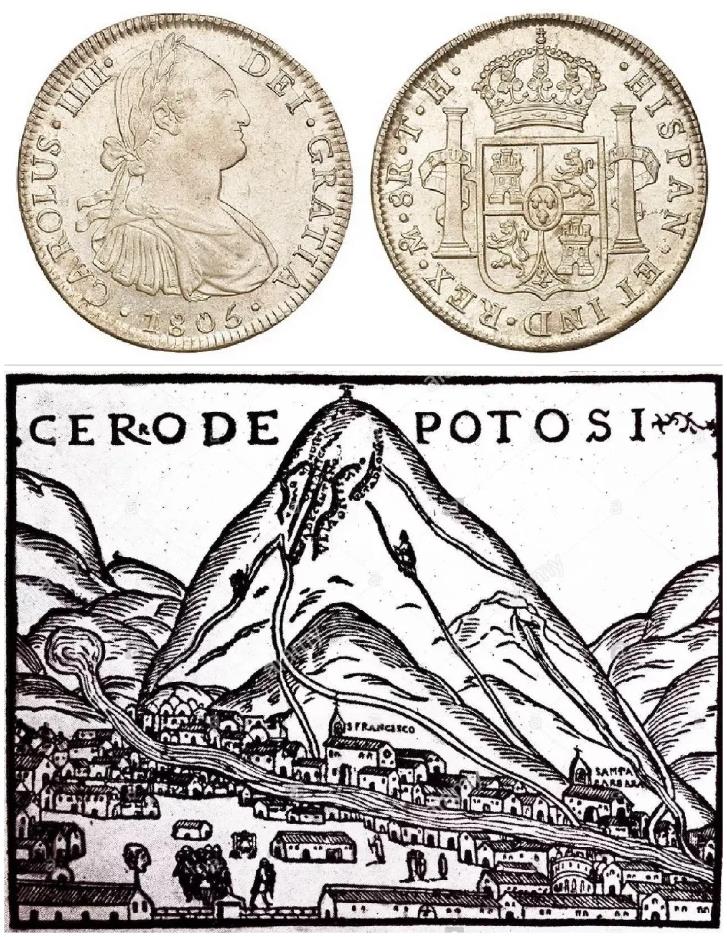

1492年,哥伦布受西班牙王室资助,横渡大西洋,发现了美洲大陆。这一事件标志着西班牙殖民扩张的开始,但真正改变帝国命运的是1545年波托西银矿和随后其他大型银矿的发现。这些位于今秘鲁和玻利维亚的银矿,在使用汞齐法提炼白银的技术突破后,产量急剧增加。据统计,在16世纪,美洲白银产量占全球总量的约85%,其中大部分通过西班牙控制的贸易路线流入欧洲。

西班牙人用美洲白银铸造的双柱银元,因其高含银量和统一规格,成为16世纪至19世纪国际贸易中的主要货币,广泛流通于美洲、欧洲、亚洲和非洲。据英国东印度公司记录,1681年至1833年,流入中国的白银达6800万两以上,合银元1亿枚,绝大部分是双柱银元。它在中国被称为“本洋”,对中国明清的货币体系产生了深远影响。

大量的白银通过官方和非官方渠道涌入西班牙,仅16世纪就有约200吨黄金和18000吨白银从美洲运抵西班牙,这在当时是前所未有的财富规模。这些银元本应成为西班牙巩固其海上霸权地位的经济基础,但历史证明,它们最终产生了相反的效果。

大量白银的突然涌入首先在西班牙国内引发了严重的通货膨胀。16世纪西班牙的物价上涨了约400%,远高于欧洲其他地区。这种通货膨胀部分是由货币数量理论所解释的简单现象——货币供给的急剧增加导致货币贬值。但更深层次的问题是,西班牙未能建立起能够有效吸收和利用这些货币财富的经济结构。通货膨胀使得西班牙本土产品的价格相对外国商品变得昂贵,导致进口激增而出口受阻。另一方面,白银的易得性导致西班牙忽视了本土工业和农业的发展,逐渐形成了依赖进口的消费型经济体,本土制造业和农业因无法与外国竞争而萎缩。

西班牙王室对美洲银矿实行严格的垄断控制,通过"五分之一税"(即产量的20%归王室所有)获得了巨额财富。贵族阶层因拥有土地和特权而能够从通货膨胀中可以保护自己的财富,但中产阶层和普通劳动者则因生活成本上升而举步维艰。这种经济分化削弱了西班牙社会的整体消费能力和创新动力,为长期的经济衰退埋下伏笔。

与同时期的荷兰和英国不同,西班牙没有将白银财富投资于生产力的提升和技术创新,而是用于消费、炫耀性建设和军事冒险。西班牙贵族认为从事工商业有失身份,他们将更多的资金投入土地和奢侈品,而非工业生产。

羊毛业就是一个典型案例。尽管西班牙拥有欧洲最优质的羊毛资源,却未能发展出有竞争力的纺织工业,而是将大部分羊毛原料出口到低地国家,再高价进口成品布料。类似的情况也发生在其他行业,导致西班牙工业在16世纪末已明显落后于西北欧国家。当美洲白银年输入量在1590年代达到顶峰时,西班牙90%的工业品依赖进口。来自西属美洲的每一块银元,最终都流向英法荷的工坊。农业同样陷入困境,到17世纪初,西班牙已从粮食出口国变为进口国,经济基础更加脆弱。

讽刺的是,尽管白银源源不断地流入,西班牙王室却长期陷入财政危机。查理五世和腓力二世时期,西班牙卷入了与法国、奥斯曼帝国和荷兰的多次战争,军费开支浩大。王室将大部分白银收入用于军事开支和偿还债务利息,而非建设性投资。西班牙发展出了欧洲最早的现代国债系统之一,通过向热那亚和德意志银行家借款预支未来的白银收入。这种"先消费后支付"的模式导致债务不断累积。1557年、1575年和1596年,西班牙王室三次宣布破产,拒绝全额偿还债务,严重损害了信用。

可以说,白银的大量可获得性还腐蚀了西班牙的社会价值观和工作伦理。即便在白银流入的高峰期,王室的经常性收入也不足以覆盖开支,形成了对美洲白银的病态依赖。税收系统效率低下且不公平,贵族和教会享有广泛的免税特权,税收负担主要落在已经因通货膨胀而贫困化的中下层阶级身上。社会流动性的重要渠道——军队和教会——吸引了大量人才,而这些领域并不直接创造经济价值。一旦白银流入减少,整个财政体系便面临崩溃。

与此同时,西班牙的宗教不宽容政策驱逐了犹太人和摩尔人,这些群体传统上在商业和手工业中扮演重要角色。许多有技术、有资本的工匠和商人迁移到荷兰、英格兰等地,带走了宝贵的人力资本和技术知识。

白银的暂时丰富还导致了西班牙在外交和军事上的过度自信与扩张。查理五世梦想建立普世帝国,腓力二世试图维持天主教在欧洲的霸权,这些雄心勃勃的政策需要持续的军事投入。

1588年无敌舰队的惨败是这种过度扩张的典型表现。这场耗资巨大的远征不仅直接损失了大量船只和人员,更严重的是暴露了西班牙海军的弱点,破坏了其海上威慑力。此后,西班牙在与英格兰和荷兰的海上竞争中逐渐处于下风。

在陆地上,西班牙同样陷入多个战场的消耗战。特别是在荷兰独立战争中,西班牙虽然拥有军事优势,却无法取得决定性胜利,最终被迫承认荷兰事实上的独立(1609年)。这些军事失败不仅消耗了资源,还削弱了西班牙的国际威望和影响力。

到17世纪初,波托西等主要银矿的产量开始下降,开采成本上升,而新的重大发现未能实现。同时,英、荷等国的私掠船加强了对西班牙运银船队的袭击,进一步减少了实际到达西班牙的白银数量。

曾经依赖“银元霸权”维持的整个体系开始崩溃。没有足够的白银支付军队和官僚薪水,没有资金维持庞大的帝国行政网络,也没有能力继续通过借贷弥补财政赤字。西班牙被迫削减开支,导致防御能力下降,形成恶性循环。

1640年,葡萄牙和加泰罗尼亚同时爆发起义,标志着西班牙帝国开始解体。尽管西班牙仍然维持了美洲殖民地的大部分控制权,但其在欧洲的霸权地位已无可挽回地丧失。到17世纪末,西班牙已沦为欧洲的二流国家,而美西战争彻底宣告了西班牙海外霸权的终结。曾经作为其力量象征的美洲白银,最终成为其衰落的催化剂。

西班牙帝国的衰落为后世提供了深刻的历史教训。它展示了单纯依靠金融财富而非生产力发展的经济模式的不可持续性。这也是一种资源诅咒。