打开程乙本《红楼梦》,警幻仙姑在第一回中就出现了,而且贯穿了全篇。警幻仙姑在《红楼梦》中扮演着多重核心角色,其作用贯穿全书的神话架构、主题表达与人物塑造,是曹雪芹文学构思的关键枢纽。我认为,警幻仙姑是曹雪芹首次塑造的中国爱神,其美丽智慧的形象,远比西方爱神维纳斯要更丰满,她不是肉欲的象征,而是警示世人“色空”的“敲钟人”,我想可以从几个维度展开讨论:

一,众多女神的结合体,美艳群芳,智慧超群

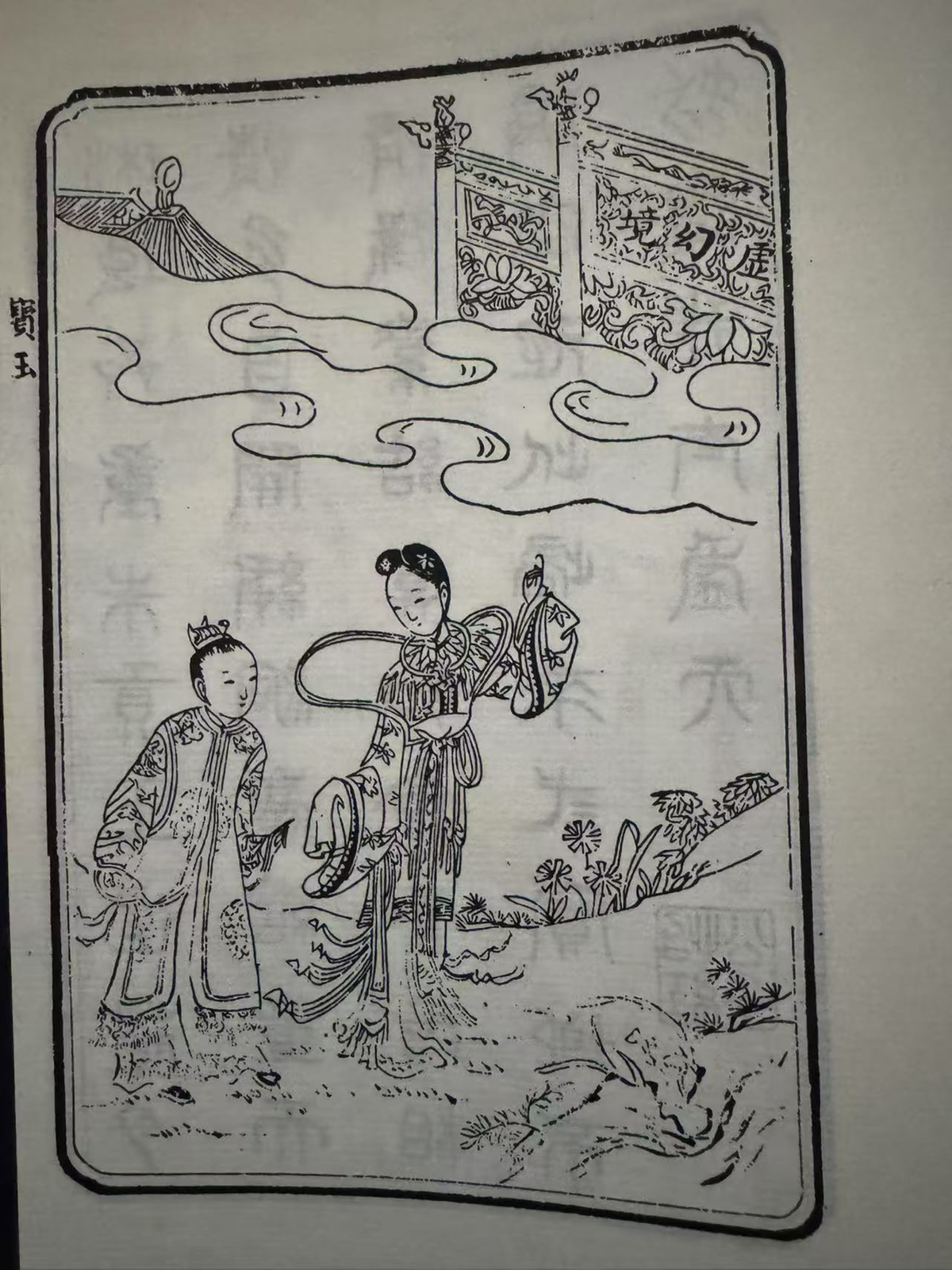

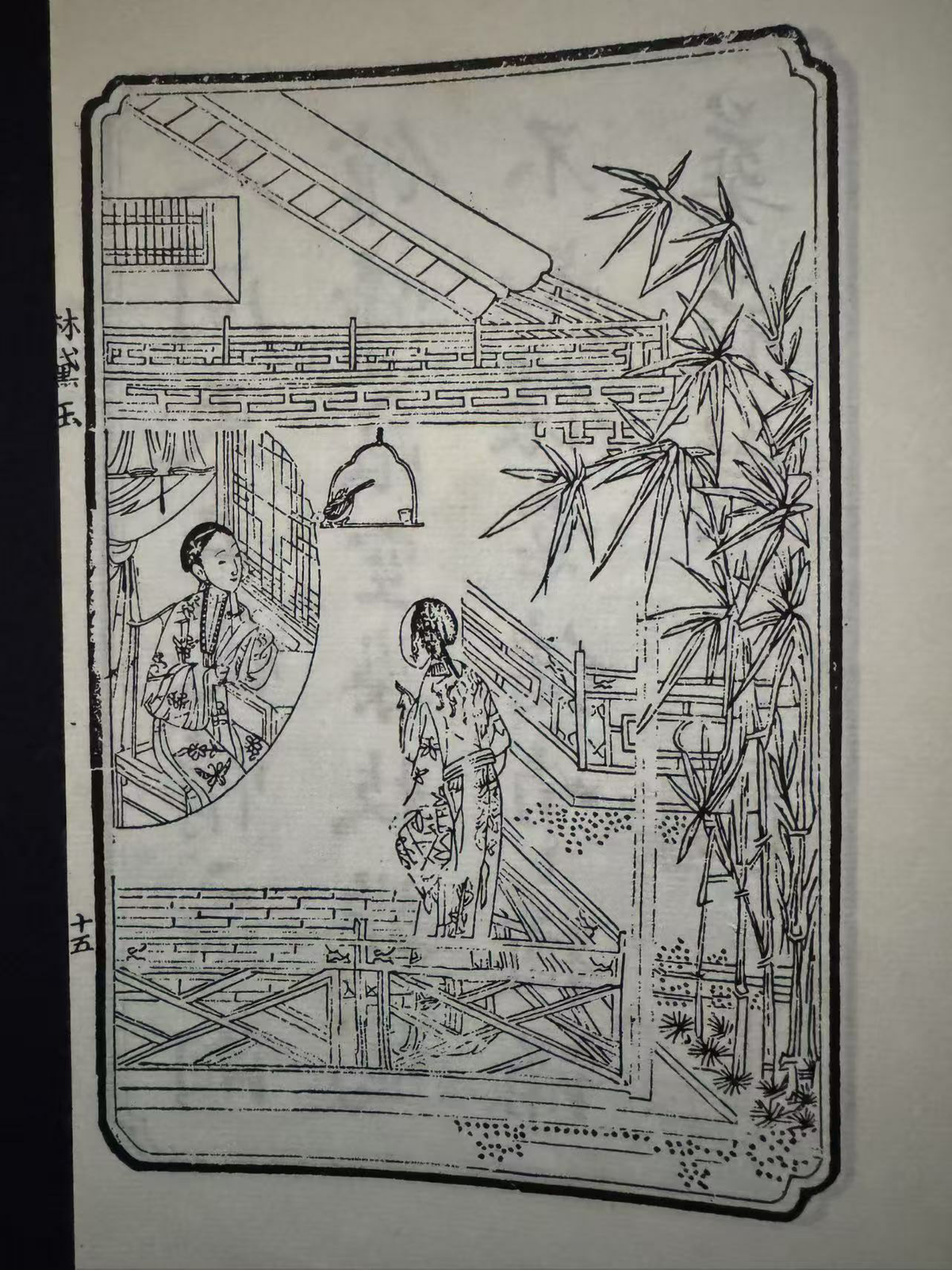

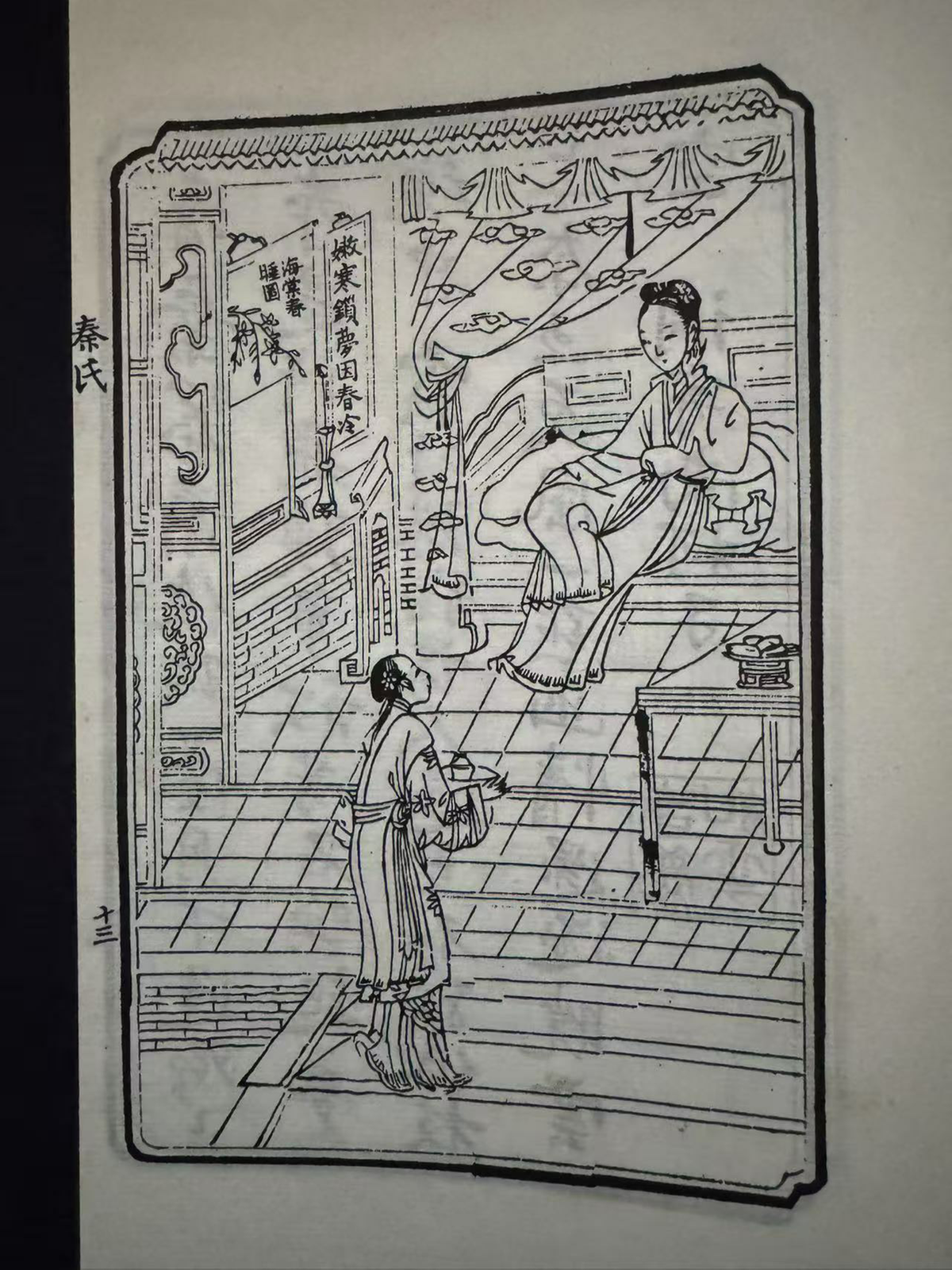

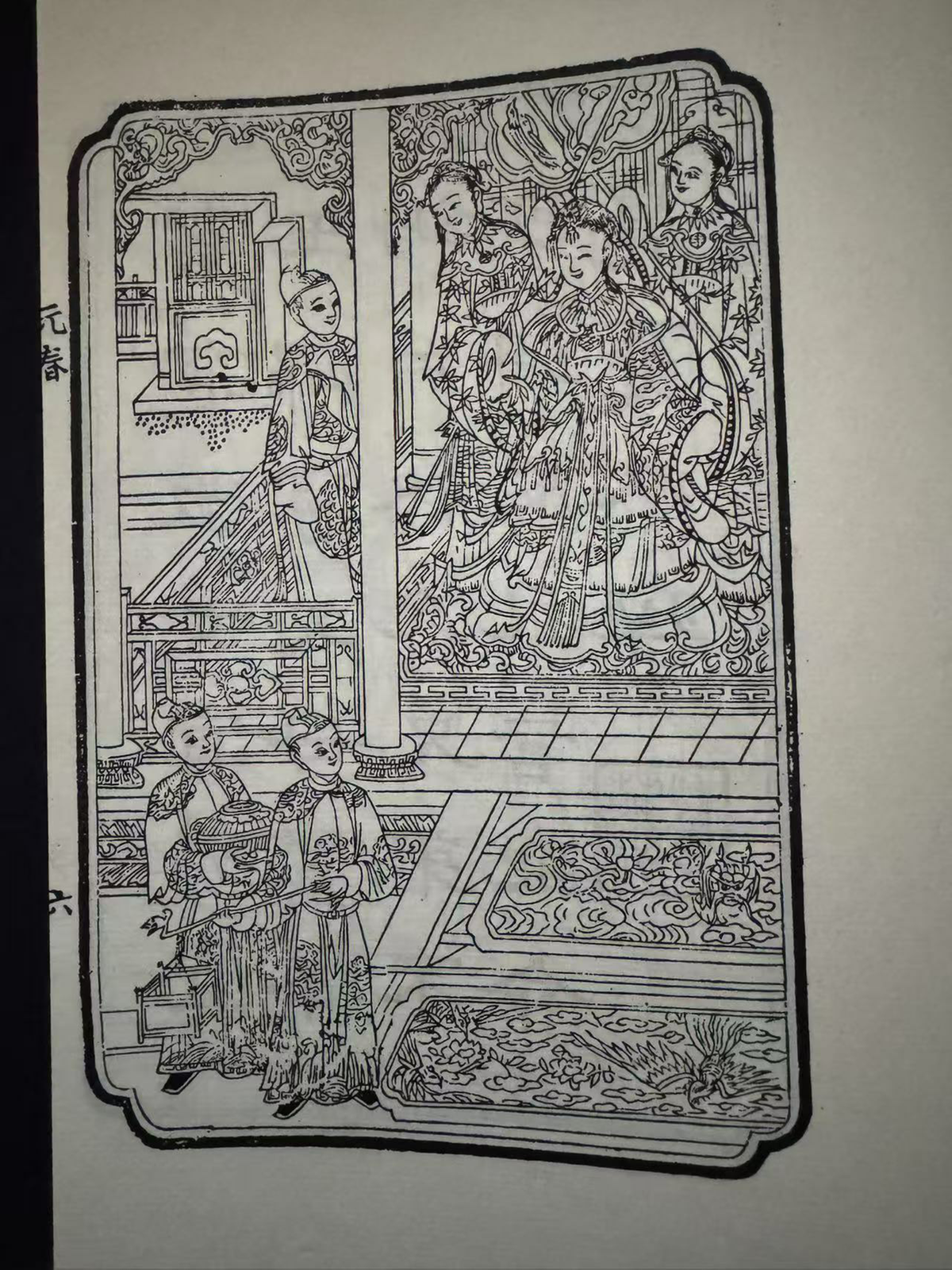

警幻仙姑在《红楼梦》第五回“游幻境指迷十二钗”中,曹雪芹以一篇《警幻仙姑赋》给我们描述了她的美丽。她的出场伴随着“仙袂乍飘兮,闻麝兰之馥郁;荷衣欲动兮,听环佩之铿锵”,服饰上的“珠翠之辉辉兮,满额鹅黄”尤为夺目。眉眼:“靥笑春桃兮,云堆翠髻”。唇齿:“唇绽樱颗兮,榴齿含香”。神态:“蛾眉颦笑兮,将言而未语”。身材:“纤腰之楚楚兮,回风舞雪”——暗合曹植《洛神赋》中“翩若惊鸿,婉若游龙”。“出没花间兮,宜嗔宜喜;徘徊池上兮,若飞若扬”——她在花丛中时隐时现,嗔喜皆美;在池边徘徊时衣袂飞扬,恍若飞天。气质:“其素若何,春梅绽雪;其洁若何,秋菊被霜”,高雅圣洁!她的形象是女娲、巫山女神、洛神等众多女神优点的结合体,美艳群芳。

警幻仙姑的智慧和能力超群,有以下几个方面:

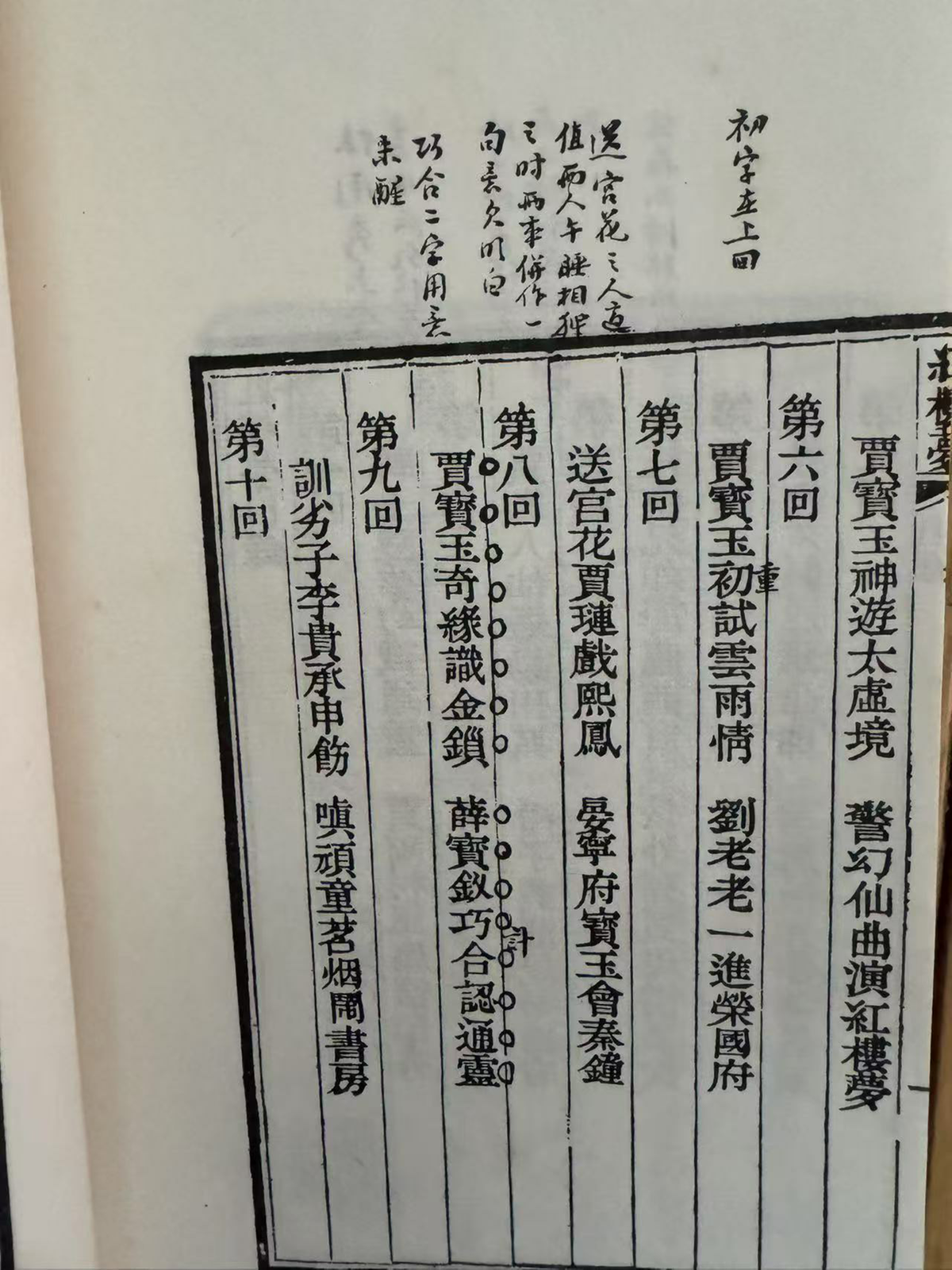

情劫调度者。作为太虚幻境司主,警幻仙姑负责命运的安排。如让神瑛侍者(贾宝玉)与绛珠仙子(林黛玉)“还泪”,使宝黛爱情从一开始就被赋予“宿命轮回”的悲剧底色。例如,第五回中她向宝玉揭示“木石前盟”的前世渊源,暗示这段感情是“灌溉之恩”的偿还,而非世俗的“一见钟情”就坠入爱河的偶然。

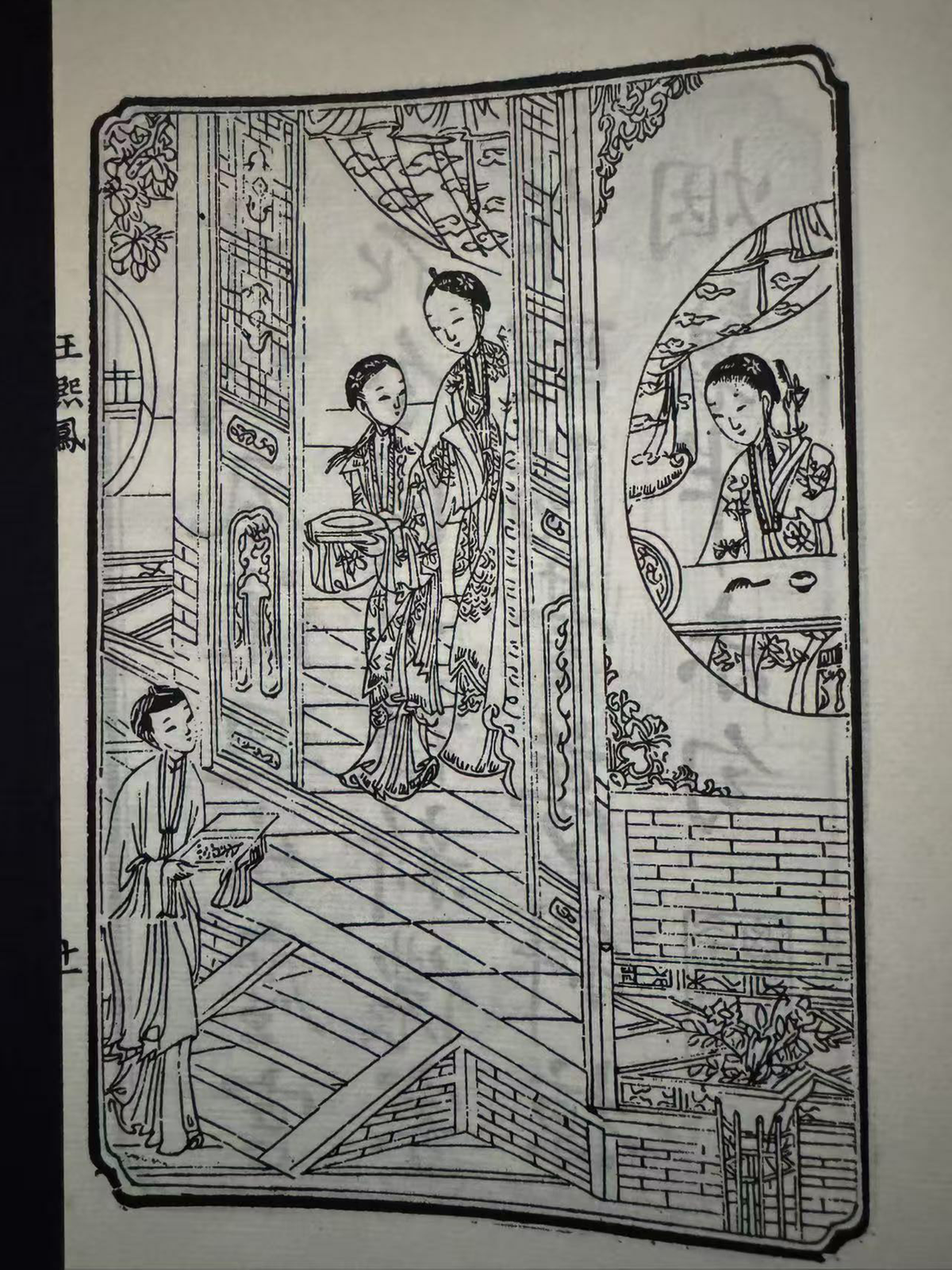

命运预言者。她通过《金陵十二钗册》与《红楼梦曲》,提前剧透金陵女儿“千红一窟(哭)”“万艳同杯(悲)”的结局。这些判词不仅是个体命运的谶语,更是整个贾府乃至封建社会衰落的缩影。例如,黛玉的“玉带林中挂”与宝钗的“金簪雪里埋”,以诗意的隐喻揭示了二人“情”与“理”的悲剧性冲突。

主题思想的表达者。“警幻”之名直接点题,旨在警示世人“情皆虚幻”,传递色空观念。她通过太虚幻境的对联“厚地高天,堪叹古今情不尽;痴男怨女,可怜风月债难酬”,将情爱的执着与命运的无常并置。第五回中,宝玉目睹判词后仍未觉悟,反而陷入更深的情执,这种“警示无效”的反讽,恰恰印证了“情难超脱”的悲剧本质。

封建礼教的反叛者。她并不维护封建礼教和纲常,通过“饮馔声色之幻”(如品“千红一窟”茶、听《红楼梦曲》、体验云雨之事),试图让宝玉在情欲中觉悟。尽管宝玉未能领悟,但这段经历成为他理解女性悲剧命运的起点。她的理念与“司人间风情月债”的职能,挑战了“存天理灭人欲”的礼教规范。在她的太虚幻境中,女儿们摆脱了现实中的等级束缚,以平等身份相聚(如“各司中皆有正副各司”),这种乌托邦式的设定,实为曹雪芹对理想女性世界的想象。而书中所有女性人物的悲剧基调,是她向上苍发出“救救女孩”的呐喊!

二、彰显了东方美学和人文情怀,超越维纳斯等西方女神形象

曹雪芹塑造的警幻仙姑这位东方的爱神形象,彰显了东方美学之美,同时彰显了东方的人文情怀。警幻仙姑美到令人窒息,却亦真亦幻,是一位虚实交织的女神。太虚幻境作为“离恨天之上、灌愁海之中”的仙界,既是现实世界的倒影,又是超越现实的精神场域。警幻仙姑通过梦境引导宝玉进入这一空间,使神话与现实、虚幻与真实交织,强化了“假作真时真亦假”的哲学命题。例如,秦可卿作为现实中的“警幻仙姑”,既是宝玉性启蒙的引路人,又对应太虚幻境中的“兼美”,暗示情欲与命运的不可分割。警幻仙姑唤醒了贾宝玉的情窦,却用色空预示了命运的无常。

而西方爱神的核心形象是情欲本能的具象化。希腊神话中的爱神阿佛洛狄忒诞生于爱琴海的泡沫中,象征原始生命力的觉醒。她是奥林匹斯十二主神之一,司掌爱情、美丽与性欲,其神性直接关联人类的情欲本能。罗马神话中对应神维纳斯更被赋予“万物生育之源”的意义。在西方,爱神是推动情节的核心动力,如《罗密欧与朱丽叶》中“爱神的箭”打破家族仇恨;《神曲》中但丁因对贝雅特丽齐的爱获得救赎。爱神的作用是激活个体情感,甚至挑战既有秩序。

在东方,爱神是穿衣服的,举止典雅端庄,仪态万方,下凡来是为人间指点迷津的,或更多是命运的注脚。如警幻仙姑在《红楼梦》中并非促成世俗爱情,而是以“太虚幻境”为场域,通过判词、仙曲警示“情皆虚幻”。她将精神之爱与肉体欲望区分,本质是引导贾宝玉超越情执,走向“色空”觉悟,带有强烈的哲学劝诫色彩。在文化语境上:警幻仙姑的存在依附于儒家伦理与佛教思想的框架——既承认“情”的存在(“古今情不尽”),又以“警幻”消解其真实性,与西方爱神对情欲的直接肯定形成对立。而西方爱神以裸体形象闻名(如米洛的维纳斯雕像),强调肉体美与感官吸引力。她的故事充满人性矛盾:既因嫉妒引发特洛伊战争(金苹果事件),也以“美”的名义促成无数爱情纠葛,体现西方文化中“爱欲即人性本质”的观念。

三、文学叙事的神秘密码,《红楼梦》的灵魂表达

警幻仙姑之所以被称为《红楼梦》最神秘的密码,因其角色贯穿全书的神话架构、主题思想与叙事逻辑,其形象与功能的多重隐喻构成了解读小说的关键密钥。

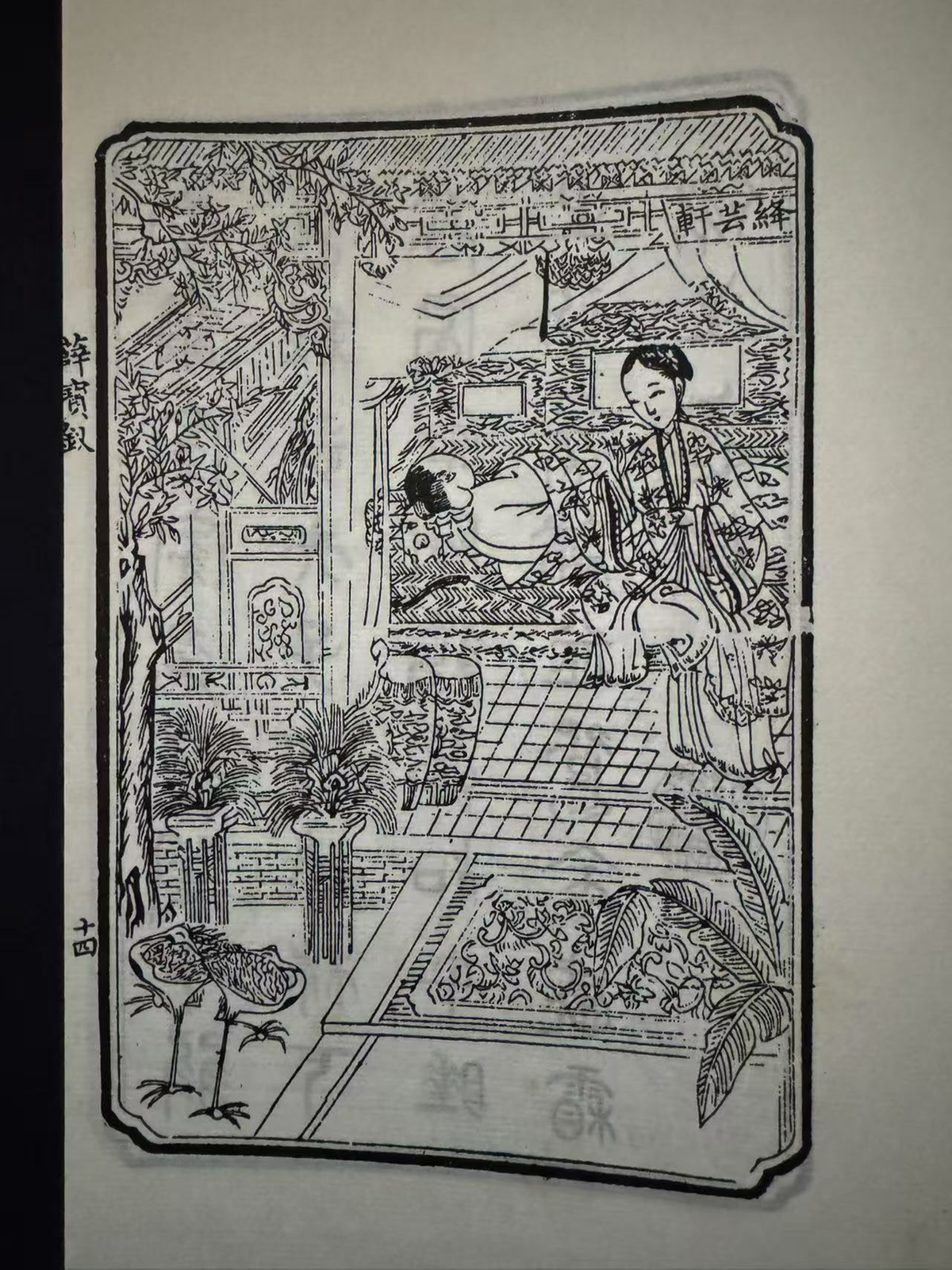

首先警幻仙姑与十二钗存在隐秘的对应关系。她既是“薄命司”的掌管者,又是众女儿悲剧的见证者。例如,秦可卿作为她在现实中的化身,其卧室陈设(如武则天的宝镜、赵飞燕的金盘)暗示了十二钗的命运轨迹——美丽与才华终将被时代吞噬。尤三姐自刎后成为警幻的助手“修注案中一干情鬼”,更直接揭示她对女儿命运的终极掌控。

其次警幻仙姑的警示本质上是一种“以幻破幻”的悖论:她试图用情欲体验唤醒宝玉,却反而加深了他对“情”的执着。这种反讽揭示了曹雪芹对人性复杂性的深刻洞察——解脱之道往往隐藏在执着之中。

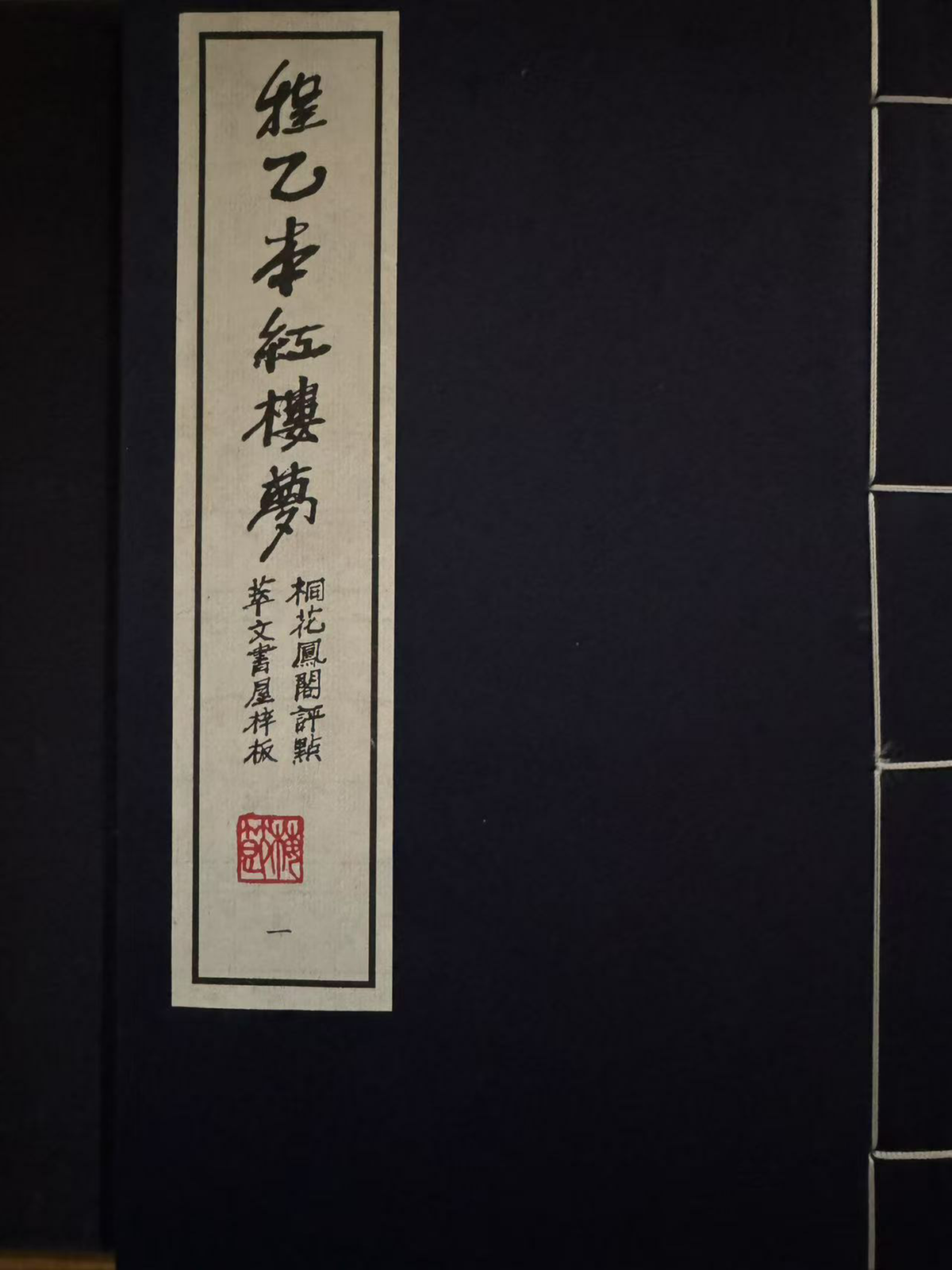

再其次警幻仙姑折射着《红楼梦》的主题。她在第一回通过僧道对话被提及,第五回正式登场,后四十回又在宝玉二入太虚幻境时再次出现,形成首尾呼应。这种安排使全书在神话框架下保持叙事的完整性,同时强化了“宿命”与“轮回”的主题。例如,程乙本中“鹅黄”改为“鹅脂”,细微处凸显她“冰清玉润”的气质,与“薄命”主题呼应。

此外,警幻仙姑的出现,还带来了象征与隐喻的多重编码。太虚幻境:象征“情天孽海”,其对联、判词、仙曲皆为现实的镜像。警幻仙姑赋:继承宋玉《神女赋》与曹植《洛神赋》的传统,以华丽辞藻描绘仙姑之美,实则暗示“美即虚幻”的哲学。兼美:兼具黛玉与宝钗之姿,隐喻宝玉在“木石前盟”与“金玉良缘”间的两难抉择。

综上所述,警幻仙姑的神秘性源于她在神话、哲学、文学、文化四重维度上的复合象征。解开这一密码的关键,在于理解她如何通过“警幻”的双重性——既警示“情幻”,又肯定“情真”——揭示曹雪芹对生命本质的深刻思考:在情欲的漩涡中,人如何超越执着,寻得生命的本真?这种思考使《红楼梦》超越了传统言情小说的范畴,成为一部探索人性、叩问存在的伟大史诗,其中“救救女孩”的呐喊,直抵人心!正如太虚幻境的对联“假作真时真亦假”,警幻仙姑的美既是对人间情爱的极致赞美,也是对“情终成幻”的终极警示,而这正是解读《红楼梦》的核心密钥。