我,是人类文明发展史中挥斥不去的梦魇。

孟子说:“行有不得,反求诸己。”福柯说:“灵魂是身体的监狱”。叔本华说:“每个人都被幽禁在自己的意识里。”维特根斯坦说:“改变自己,就是你能为改变世界所做的一切。”

有我的时代,你和他才有意义。无我的时代,他和你皆为虚无。

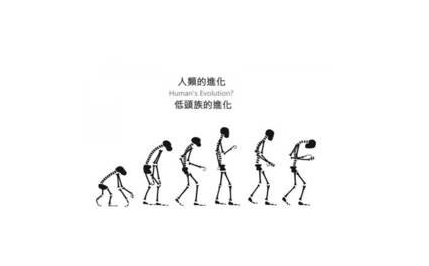

相信人类是沿着线性关系进步本身是一种迷信。仿佛时间给人发过毒誓:跟我走,你们每一个我终获解放。

当这条被人类的纯真和自私驱使的射线,经过了贝壳、青铜、盐铁、钢煤、油气时代,一头扎进人类一手打造的信息时代后,对自由无限的追求,成为新的罪证。

自由,一种无期徒刑。与囚服搏斗是囚徒最大的乐趣。

这座监狱终究是讲规矩的,随时探监,不仅是被允许的,甚至是被鼓励的。但窗口只有手机屏幕大小。你探望你的朋友,你的朋友探望你。

这座监狱有个魔幻现实主义的名字“朋友圈”。圈,往根儿上说,在《说文解字》里是指饲养牲畜的地方。一语成谶的事儿,仓颉越干越多。

对亲人爱答不理,对陌生人关爱有加。

这里坦白未必从宽,抗拒未必从严。有些人要求强烈,每天必须被人探望多次。生活的点点滴滴都可以放进那个小小的窗口。他们可能都是艾米莉·勃朗特的潜在读者。“当我忘了你的时候,我就忘了我自己。”

有些人表现得冷淡得多,十天半月,甚至大半年不想见人。偶尔仪式性地表态。只不过看似信手拈来,其实是煞费苦心。就像独居老人每月总要庄严地去银行查一次养老金。这是一种宣示,一种生命的行为艺术:我,活的!

这座监狱像极了莱昂纳多·迪卡普里奥主演的电影《禁闭岛》。那里包容妄想症和玻璃心,也能容得下强迫症和偏执狂。每个人都以我的形式入戏,但都要靠你和他才能出戏。

在每个人都把我推向极致的同时,你我他之间的界限不再分明。尤其是在那些常常因为各种世俗关联不得不相互探望问候的狱友形成群体之内。(无论群体如何自我标榜,历史上的群体其实只干了两件事:锦上添花和落井下石。)常来的人偶尔没来,从不来的偶尔来了,都会引发群体或个体的揣测。

相信因果关系本身就是迷信。

这座监狱相当的言论尺度。制造言论,抑或探索尺度,成为许多囚徒赖以生存的苦工。通行的办法是煽情。毕竟相互探视的时间有限,几句话撩拨不起焦虑、愤怒、自卑和偷窥欲,就别在这一行混。

探监窗口虽小,却照得下人的丑陋。这些提供意淫用具的文字批发商用的不是硅胶和塑料,而是死亡和隐私。连亲属的死亡、朋友的隐私都能成为所谓深度好文的硬通货。这个监狱所谓的尺度,换成“耻度”更贴切。

“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。”

这又能怪谁呢,人本身就是一堆无用的热情。至于事实和理性从来都是群体绝缘的。在统一人群的过程中,所谓的事实和理性也是为制造情绪这个终极目的服务的阉割品。在与理性永恒的冲突中,感情从未失手。

你的身体不健康,你的心理有问题,你的孩子输在了起跑线上,你和你恋人两家三观不合,你的婚姻从开始就是个错误,你错过了最好的投资机会,你爸妈逼你相亲是一种病,你的格局决定你活该受穷……

可笑的是,面对面,如果有人这么教育你,你会觉得这人有病;换在监狱里,有人大便时说了这些话,你偶尔听到,都觉得说的是你自己,觉得自己有病或者遇人不淑。一手擦屁股,一手迫不及待地享给你的父母、孩子、爱人和朋友,或开导,或教育,或劝解。

啧啧。

作为父母、作为孩子、作为爱人、作为朋友,他们为你的一切,你都视而不见。唯独愿意强化如厕时听到的隔壁的絮语闲言。他们为你面向敌人,却在背后挨了一颗子弹。

人有偷听的本能,而没有倾听的本领。这恐怕是世间诸多不幸的根源。

监狱再有尺度,也是思考和理性的坟墓。死刑,结束的是生命;囚禁,改变的是精神。脑子洗过的人,出去了也是囚徒。巴尔扎克说:“思想麻醉人的力量远不如语言那么强。一个人说话多了,会对自己的话深信不疑。”

在这个自我囚禁的监狱中,每一个我都差不多,一半是同谋,一半是受害者。这所监狱是真正靠人的丑陋就足以自我运转的一种制度设计:炫耀源自自卑,说教源自无知,同情源自偷窥,焦虑源自贪婪。后者推动者前者,让每一个囚徒各取所需。

雨果说:“每块墓碑下,都是一部长篇小说。”说的那是那一代人。我们这一代人,每一块墓碑下,都是几部智能手机,那里有我们一切不可告人的秘密,也有我们尽人皆知的人生。

至于以后,我无能为力。无法预见未来,何尝不是一件好事?