王哲甫谈文言与白话

读研究生时,我做过导师俞元桂教授布置的作业《中国现代文学史著撮要》。这一番近于“竭泽而渔”的功夫是一次严格的学术训练。作业(10余万字)不曾保留下来,而所记诸家之说却给我很深的印象。

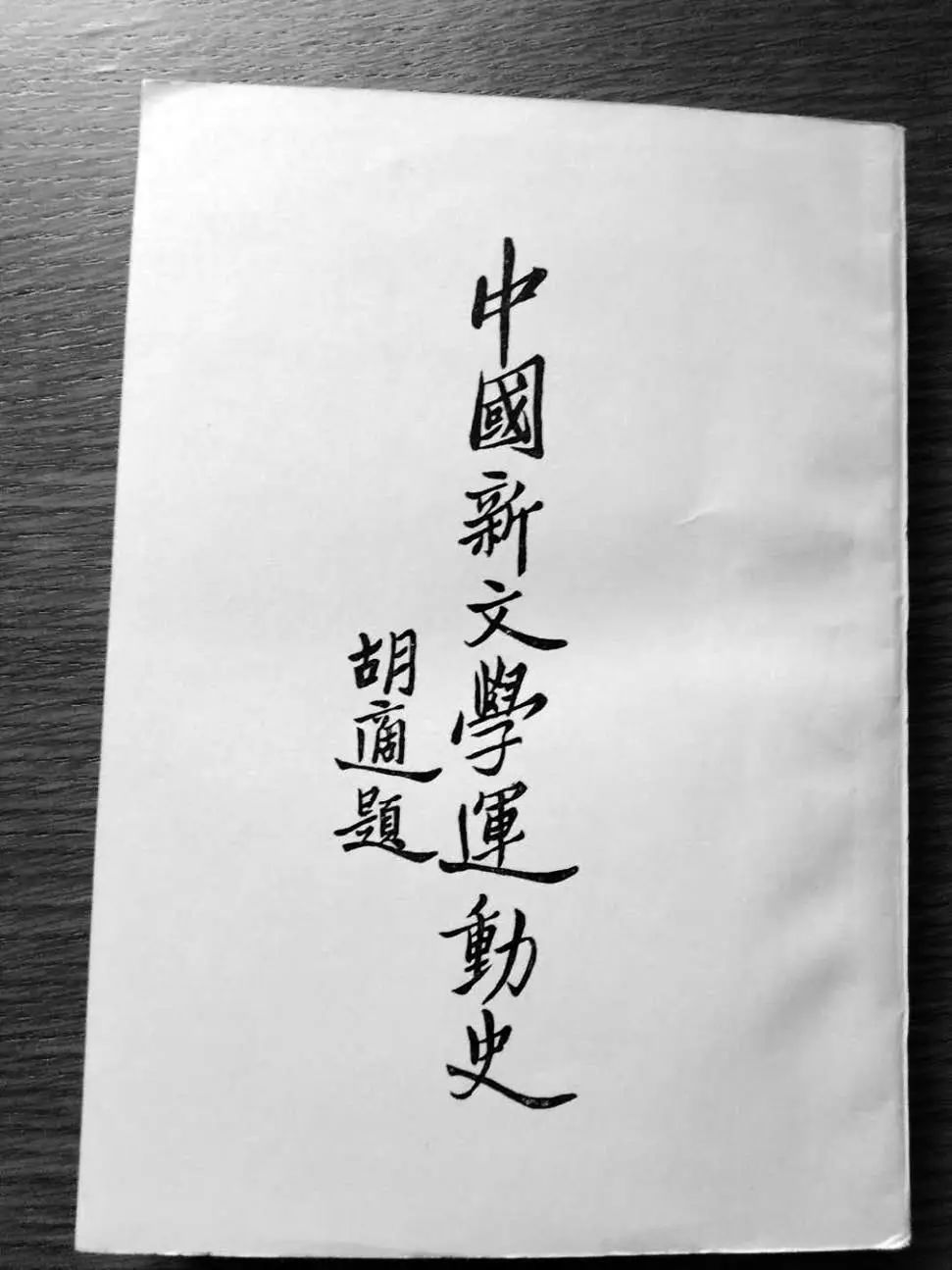

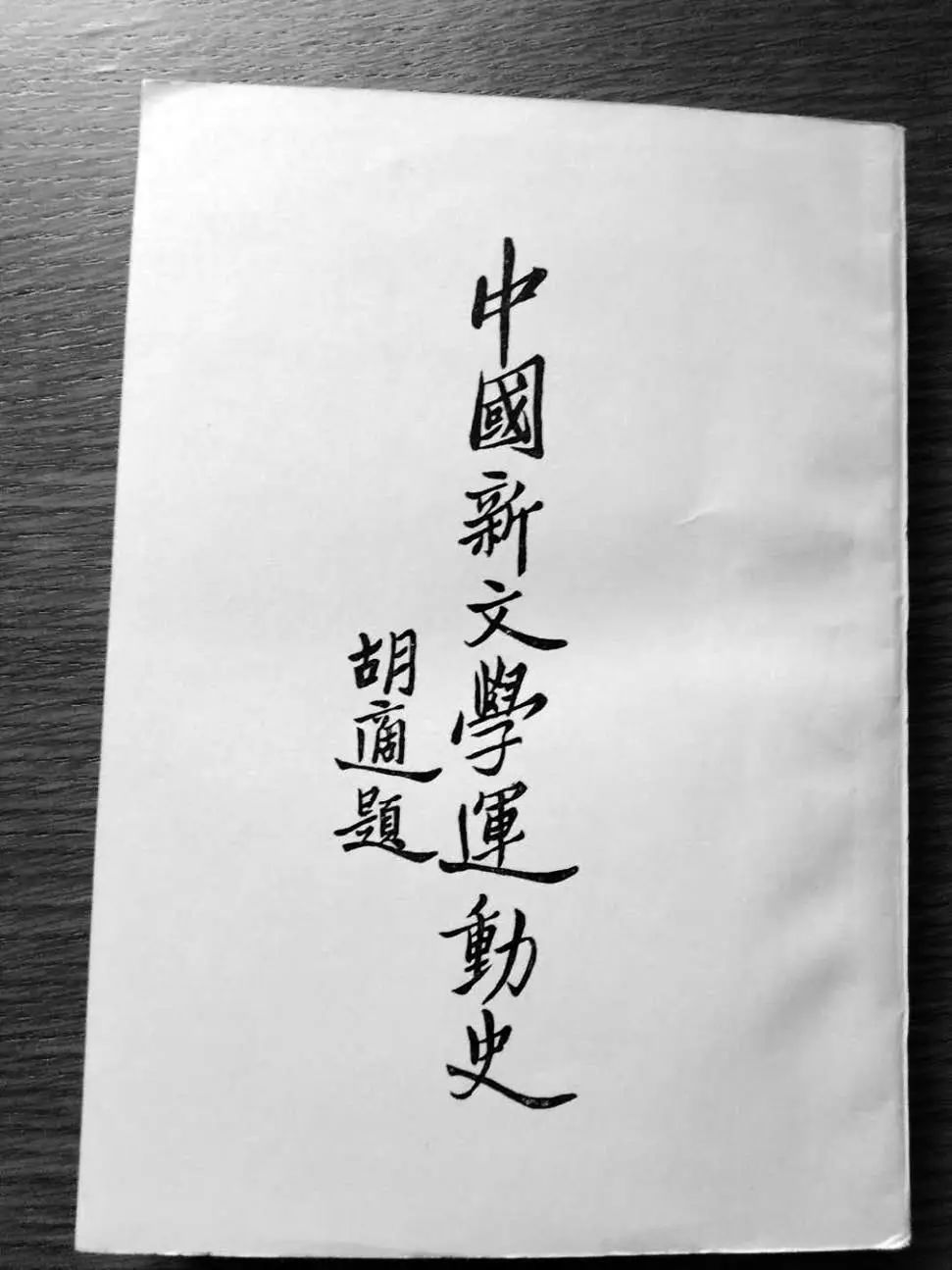

王哲甫《中国新文学运动史》(胡适题写书名)书影(来源:汪毅夫提供)

举例言之。记得读本科时,老师和教科书上讲的中国现代文学史一开头便是“反对文言文,提倡白话文”。及读王哲甫《中国新文学运动史》(北平杰成印书局1933年9月版),始知不当将文言、白话问题说成是非之争。王哲甫说:“在新文学运动的初期,有一般人以为白话文便是新文学,文言文便是旧文学;他们以为凡是用白话文做的文章,不论是诗歌、戏曲、小说、散文等,都是新文学,活文学;反之,凡是用文言文做的文章,便是旧文学,死文学了。却不知道白话文的作品中,固然有许多是可以称做新文学的,然而不一定是新文学,活文学。我们能把《九尾龟》一类白话小说称做新文学么?我们能把上海的蝴蝶派的艳词丽语的小说称做新文学么?当然不能,因为这些小说虽然是用白话写的,却丝毫没有文学的价值。只可供报纸上补白罢了,因为白话文固然是新文学表情达意的工具,但必须有优美的思想、情感、想象为它的内容,方可为美妙的作品。反过来说,文言文的作品,也未必全是旧文学,死文学,我们能说林纾(字琴南)译的《茶花女遗事》是旧文学,死文学么?我们读了沈复的《浮生六记》、贺双卿的《雪压轩词集》,能不为它们凄楚的情绪所感动么?你既然不能不为它们所感动,那么它们便不是旧文学,死文学。”接近和接受王哲甫的影响,我在写作《语言的转换与文学的进程——关于台湾现代文学的一种解说》(收拙著《闽台区域社会研究》,鹭江出版社2004年3月版)时,尖锐地指出:“有台湾现代文学史论著对台湾现代作家吴浊流的文言作品一概未予采认,对其日语作品则一概将译文当作原作、将译者的国语(白话)译作当作作者的国语(白话)作品来解读。我们可以就此设问和设想,假若台湾现代文学作品在写作用语的采认标准是国语(白话),文言不是国语(白话),文言作品固然不予采认;但日语也不是国语(白话),日语作品为什么得到采认?假若日语作品的译者也如吾闽先贤严复、林纾一般将原作译为文言而不是国语(白话),译者又将如何措置?另有语言学研究论文,将吴浊流作品之译文当作原作,从1971年的国语(白话)译文里取证说明作品作年(1948年)的语言现象”,并对日据台湾时期“坚持用文言写作”的台湾现代作家群(包括洪弃生、连横等)予肯定的评价。

近读茅家琦等主编的《中国国民党史》(鹭江出版2005年1月版),见书中所引《吴国桢口述回忆》提及“王哲甫案”。该案政治受难人王哲甫是否即早年写《中国新文学运动史》的王哲甫呢?心中系念,知者幸告。

【责任编辑:吕佳珊】

中国日报版权所有

Content@chinadaily.com.cn